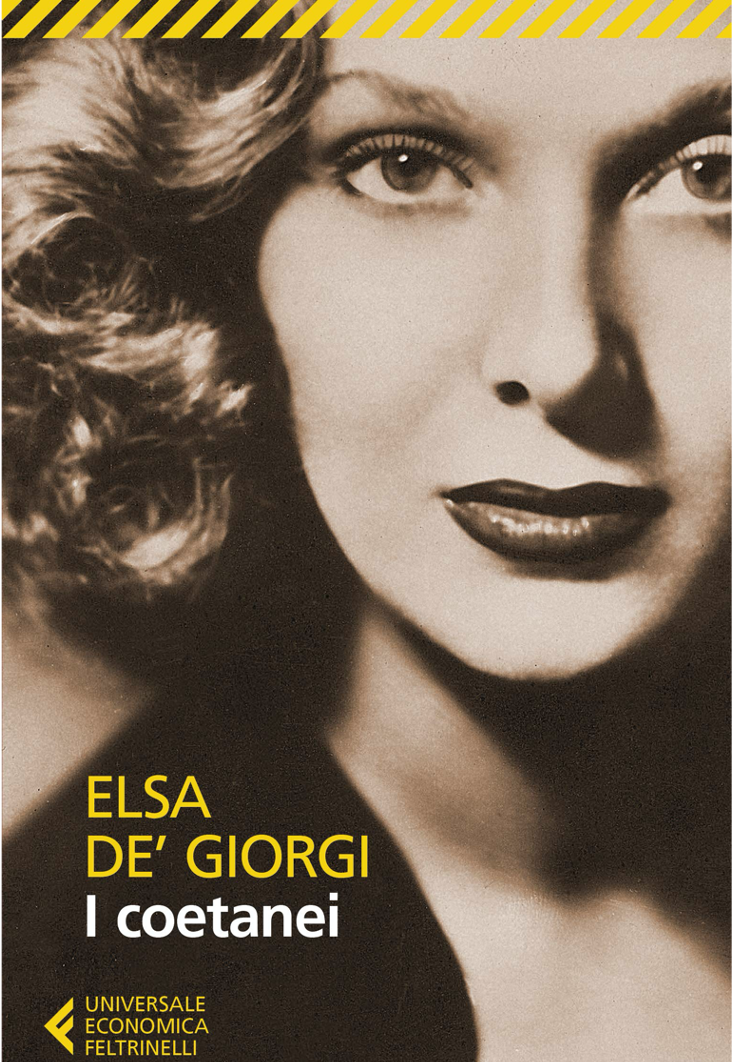

Nel mosaico della produzione letteraria di de’ Giorgi, inoltre, si trova un libro che ben sintetizza le diverse anime della sua scrittura e, probabilmente, si pone ad oggi come la loro manifestazione più riuscita. Si tratta dei Coetanei, memoir romanzato che nel 1960 vale all’autrice la vincita del Premio Viareggio Repaci. Lungo una serie di vicende autobiografiche, la narrazione si dispiega in un arco cronologico che va dall’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale agli anni immediatamente successivi alle elezioni politiche del 1948. La prima parte del volume, più marcatamente incentrata sul lavoro a Cinecittà della voce narrante, sulla rete di amicizie di intellettuali e artisti, nonché sulle reazioni a una deriva che si percepisce oramai prossima, si arresta con la notizia delle dimissioni di Mussolini appresa il 26 luglio 1943. I primi sette capitoli della seconda parte sono invece strutturati sulla base di un contrappunto tra gli episodi che si svolgono a Roma – dove l’io narrante, in volontaria reclusione in un albergo, segue la metamorfosi del corpo della città, divenuta sempre più spettrale e sinistra sotto l’offesa dell’occupazione – e le vicende ambientate in Toscana, nel bosco di Berignone, che vedono protagonista il partigiano Frusta, il nome usato da Sandro Contini Bonacossi durante la lotta resistenziale. È proprio nel contatto con l’esperienza partigiana che l’io narrante si ritrae e concede spazio al racconto in terza persona della vita dei combattenti nelle colline toscane. Al di là di precisi espedienti narratologici, nella seconda parte una dimensione collettiva emerge anche dalla rappresentazione dei luoghi e dei rapporti umani. «Ma sui treni, per le campagne, alle stazioni, sorsero i segni di quella solidarietà […] che doveva consolarci, poi, per tutto il periodo dell’occupazione tedesca», si afferma al momento dell’arrivo dei tedeschi a Roma, oggettivando quel ‘sentire comune’ su cui si fonda anche l’efficacia comunicativa delle scritture neorealiste e la riformulazione del rapporto, divenuto più immediato e condiviso, tra gli scrittori e il pubblico.

Sebbene sia stato pubblicato in un periodo più prossimo alla crisi del neorealismo che non alla sua diffusione, I coetanei sembra tuttavia recuperarne, anche a una rapida verifica, alcuni dei temi, degli stilemi e persino delle scelte formali più frequenti, sia pure nella veste di un tardivo recupero e di un omaggio; e invita dunque a una riconsiderazione del canone della letteratura resistenziale alla luce dell’originale punto di vista di una diva del cinema. Allo stesso tempo, l’opera solleva questioni di carattere metodologico legate allo statuto atipico di quell’‘io’ che intreccia la narrazione e che appare caratterizzato da una dimensione finzionale non esclusivamente interna allo svolgimento diegetico e connessa anche alla proiezione di una figura autoriale in cui, come ha chiarito Maria Rizzarelli, «verità e finzione sono strettamente legate, per quella confusione tra attore e personaggio che, oltre ad essere uno dei topoi delle divagrafie, soggiace ontologicamente alla natura ibrida della star». Inoltre, se osserviamo all’interno dei Coetanei il recupero e la problematizzazione che l’autrice propone della sua stessa immagine divistica, ci rendiamo conto di come la scrittura, in seno alla rielaborazione del proprio vissuto da parte dell’attrice, possa accogliere anche una significativa richiesta di agency.

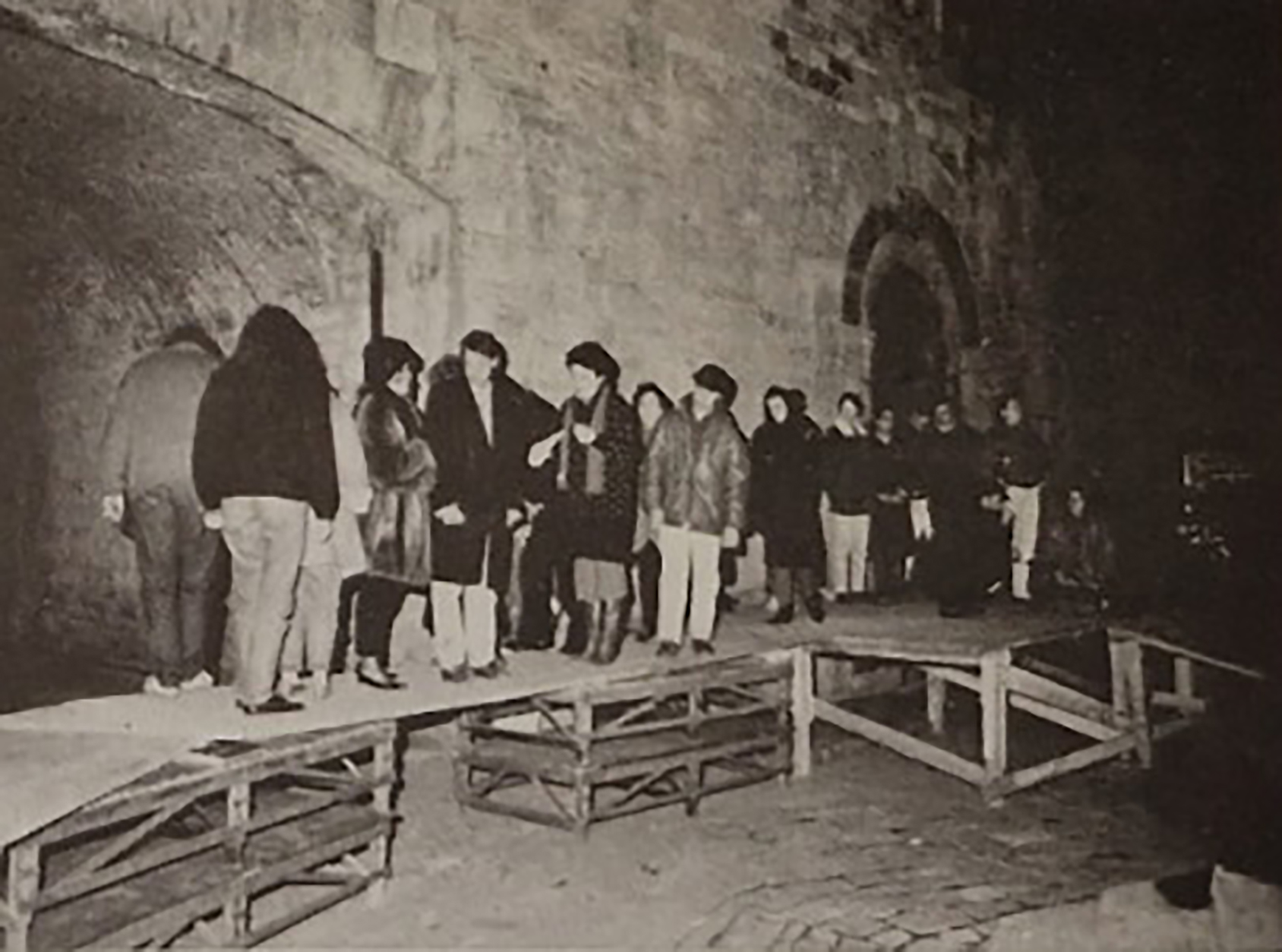

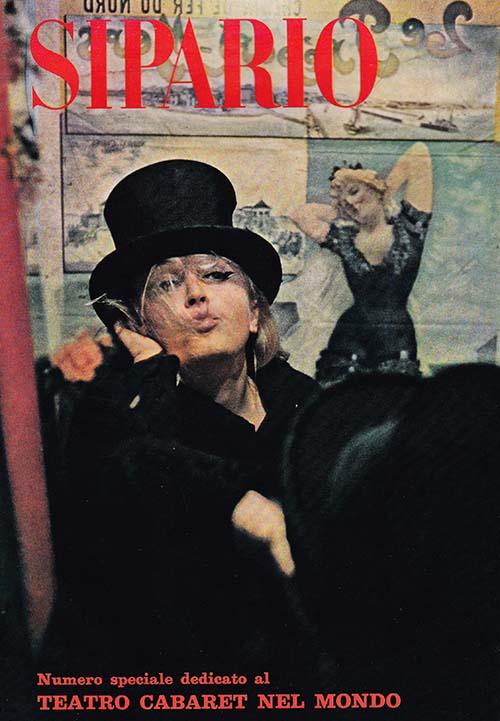

Quelli appena delineati sono solo alcuni dei nuclei principali del profilo e della carriera di Elsa de’ Giorgi, a cui è necessario aggiungere almeno un riferimento ad altre diramazioni della sua incessante attività. La diva, infatti, è stata anche animatrice, a Roma, di un salotto culturale divenuto negli anni centro nevralgico delle relazioni intrattenute con numerosi esponenti della scena culturale, intellettuale, artistica italiana del Novecento (tra i quali Renato Guttuso, Carlo Levi, Anna Magnani, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini); si è cimentata nella stesura di saggi che ospitano riflessioni sulla teoria dell’attore, come accade nell’intervento su Eleonora Duse; ha pubblicato articoli e saggi in periodici (negli anni Sessanta e all’inizio del decennio successivo si situa, ad esempio, la collaborazione con la rivista Opera aperta); ha coltivato un’inclinazione che Simona Scattina ha giustamente definito ‘pedagogica’ e che ha trovato la sua massima espressione nella fondazione, negli anni Ottanta a Bevagna, luogo d’origine della famiglia dell’attrice, del Laboratorio di arti sceniche e tecnologie avanzate. De’ Giorgi, insomma, è stata pienamente partecipe della vita culturale del secondo Novecento italiano, facendosi protagonista di una fusione fra arte e vita, fra scrittura e reale che ammalia e chiede di essere esplorata ancora.

Questo aspetto è già stato notato da Roberto Deidier, che nello scritto introduttivo ai Coetanei spiega: «Quella voce comincia a farsi sentire in prima persona, ma vi è più di un tratto in cui la memoria oggettiva un’epica non sua, ed è proprio allora che ci sentiamo confortati da una più tradizionale parvenza di estraneità, come se in quel momento il narratore – come in effetti è – restasse escluso dalla scena che si rappresenta, al punto che il racconto, così isolato, sembra indulgere alla terza persona (R. Deidier, ‘Introduzione’, in E. de’ Giorgi, I coetanei, [1955], Milano, Feltrinelli, 2019, p. 7).

E. de’ Giorgi, I coetanei, p. 145.

Cfr. M. Rizzarelli, ‘Il doppio talento dell’attrice che scrive’. Per un approfondimento in questa direzione si rinvia anche a M. Simeone, Elsa de’ Giorgi: la Resistenza come pensiero e come azione, in A. Frabetti, L. Toppan (a cura di), Raccontare la Resistenza, Firenze, Franco Cesati, 2023, pp. 149-164.

M. Rizzarelli, ‘Il doppio talento dell’attrice che scrive’.

E. de’ Giorgi, ‘La lezione della Duse all’attore contemporaneo’, Clizia, 34-35, [1960], pp. 1771-1784.

Cfr. S. Scattina, ‘«Tu hai un palcoscenico, dove inventare ogni sera la tua verità». La parabola teatrale di Elsa de’ Giorgi’, Arabeschi, 22, luglio-dicembre 2023 <http://www.arabeschi.it/tu-hai-un-palcoscenico-dove-inventare-ogni-sera-la-tua-verit–la-parabola-teatrale-di-elsa-de-giorgi/> [accessed 20.12.2023].

A dimostrazione di ciò si pongono in parte anche i rimandi al contesto sottesi all’impostazione dello studio di M. Comand, Elsa de’ Giorgi. Storia, discorsi e memorie del cinema, Milano-Udine, Mimesis, 2022. Si segnalano inoltre, come volumi monografici dedicati all’attrice-scrittrice, T. Tovaglieri, Dicevo di te, Elsa de’ Giorgi, Fasano, Schena, 2019; V. Zilieri Dal Verme (a cura di), Elsa de’ Giorgi e il Circeo, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2021.

)