In questo modo, il giovane redattore a cui è affidato l’iter editoriale del libro coglie già alcuni aspetti essenziali: la necessità di un inquadramento storico e oggettivo del personaggio, in cui riconosce le sue stesse «partecipazione e tensione» degli anni di guerra, ormai alle spalle con tutto il loro portato di discussione e passione, già tristemente sminuite dagli indirizzi politici della ricostruzione post-bellica; coglie inoltre quella parte di verità a cui l’autrice non sarebbe mai venuta meno. Allora, nella testimonianza diretta di Elsa de’ Giorgi, quando lei stessa dichiarava che per I gettoni I coetanei erano troppo, e dunque la casa editrice optò per la collana Testimonianze, possiamo tutto sommato cogliere un vezzo di verità; ma l’importanza del libro fu suffragata dalla presenza, a mo’ di prefazione, di una lettera di Gaetano Salvemini, che subì tuttavia qualche remora da parte dell’anziano storico; il suo rifiuto, poi superato, ad autorizzarne la pubblicazione fu probabilmente dovuto alla scomparsa di Sandrino Contini Bonacossi. È infine rilevante il riferimento a certo milieu settecentesco, che focalizza una componente essenziale dell’autrice e insieme ne fissa quella che avrebbe potuto esserne l’immagine intellettuale pubblica. In quello stesso secolo Calvino avrebbe reinventato Elsa, come sappiamo, nei panni di Viola nel Barone rampante.

De’ Giorgi, di libro in libro, trascorre dalla prima alla terza persona, ma questo non inficia la decisa marca autobiografica, fedele al motto di Joyce che in realtà, ad ogni libro, si scrive un solo libro, che è quello della propria vita. Di questa evidenza possiamo ricostruire le varie fasi:

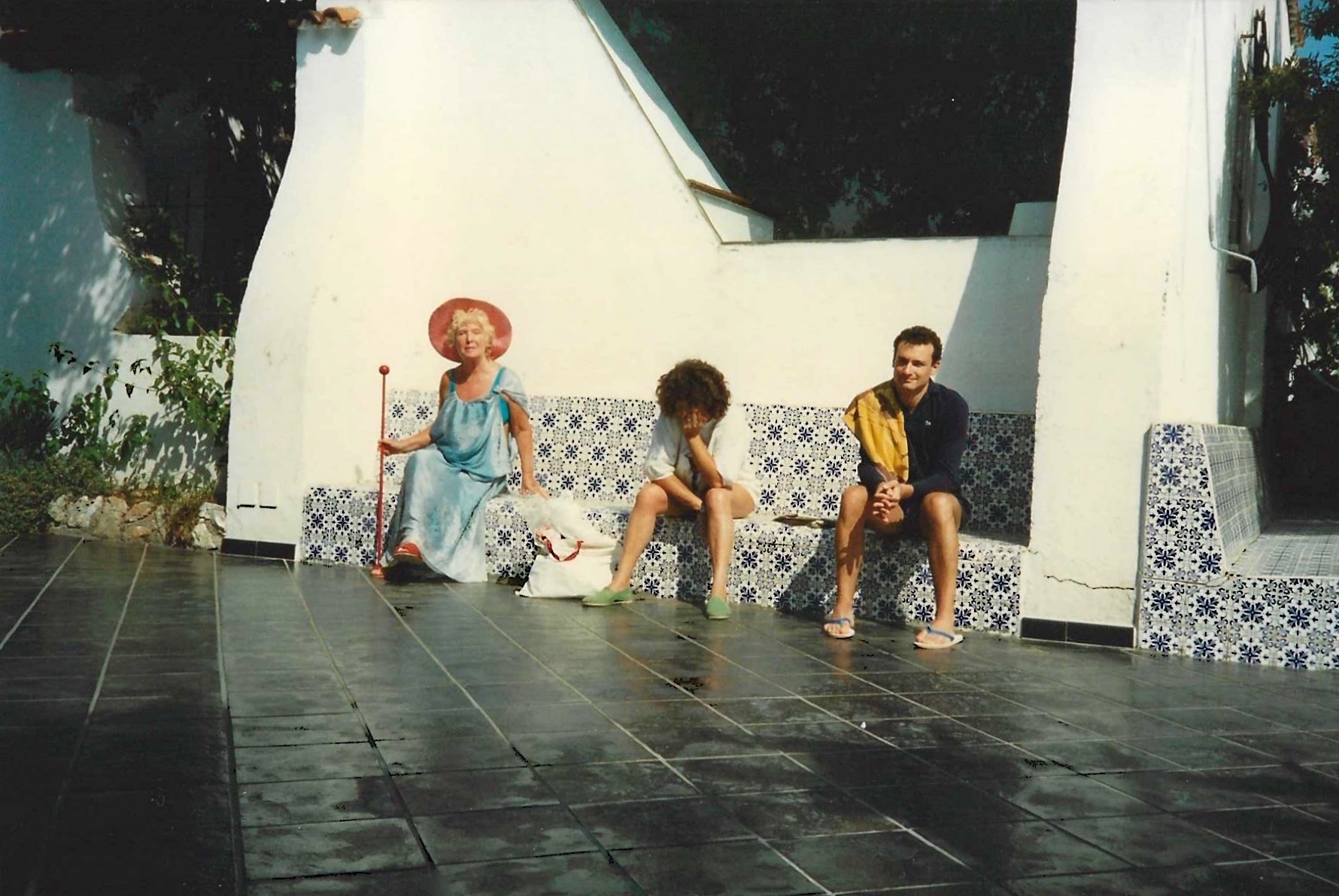

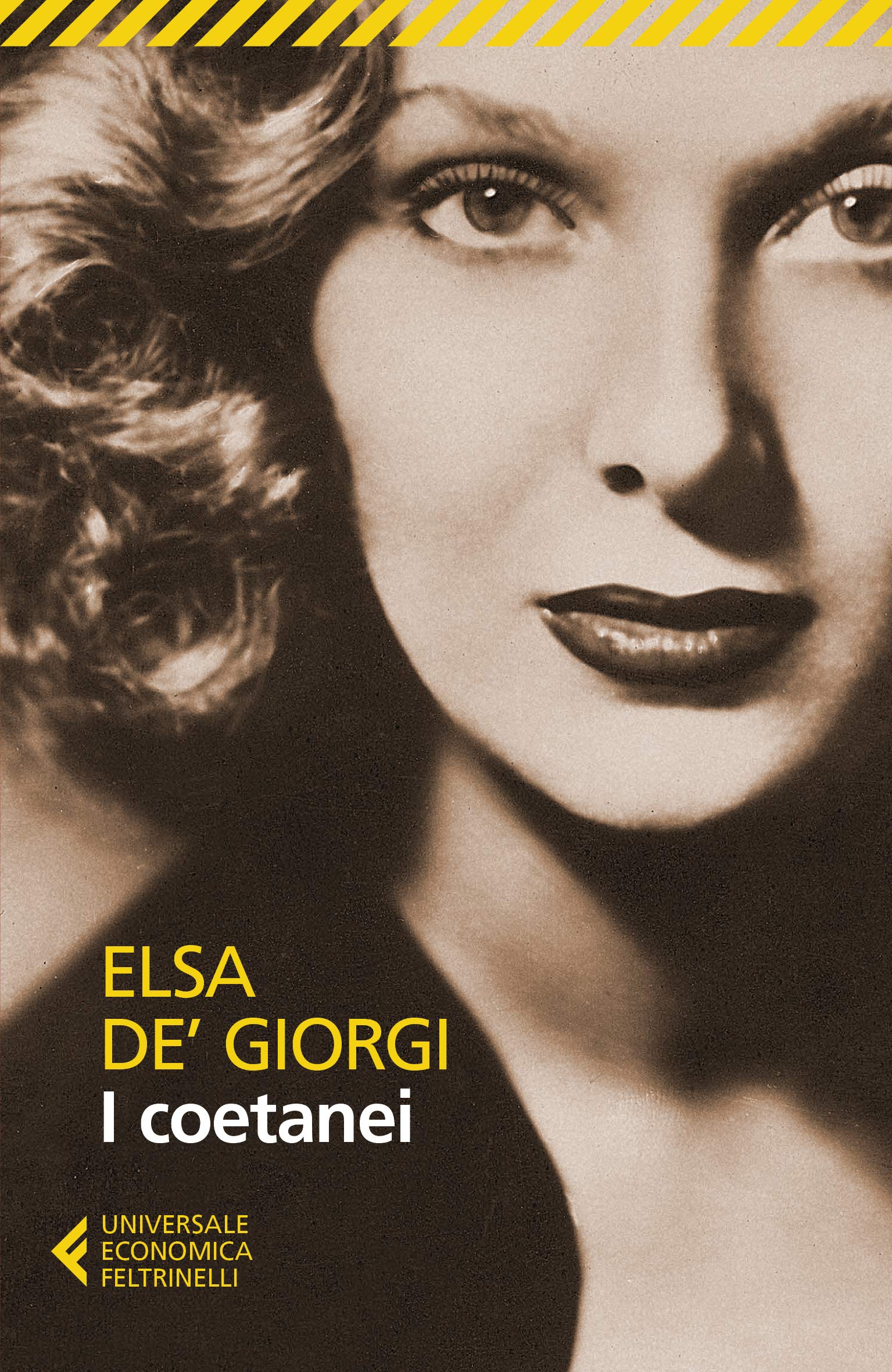

– I coetanei (1955). Storia di una generazione e delle sue intime contraddizioni, dalla dichiarazione di guerra al suicidio di Cesare Pavese;

– L’innocenza (1960). La vita di Elsa tra le mura di Villa Vittoria a Firenze, dove intuisce già alcuni problemi intorno alla collezione d’arte;

– Un coraggio splendente (1964). La morte di Thea De Filippo, prima moglie di Eduardo e intima amica, e la fine del rapporto con Calvino;

– Storia di una donna bella (1970). Gli esordi di Elsa de’ Giorgi nel cinema degli anni Trenta;

– L’eredità Contini Bonacossi (1988). Tra prima e terza persona, passaggio significativo di questa commistione di vita e scrittura. Il libro ricostruisce l’entità della collezione d’arte e ne racconta le vicende, compresa l’improvvisa sparizione di Sandrino;

– Ho visto partire il tuo treno (1992). È il seguito ideale dei Coetanei. Con il pretesto di raccontare, con il giusto distacco, il suo rapporto con Calvino, de’ Giorgi in realtà ricostruisce la società culturale tra gli anni Cinquanta e Settanta, fino a un altro suicidio, che si pone quindi in parallelo con quello di Pavese nel finale del primo libro. Qui si tratta di Gerardo Guerrieri;

– Una storia scabrosa (1997). La storia sentimentale di Elsa de’ Giorgi dopo Calvino.

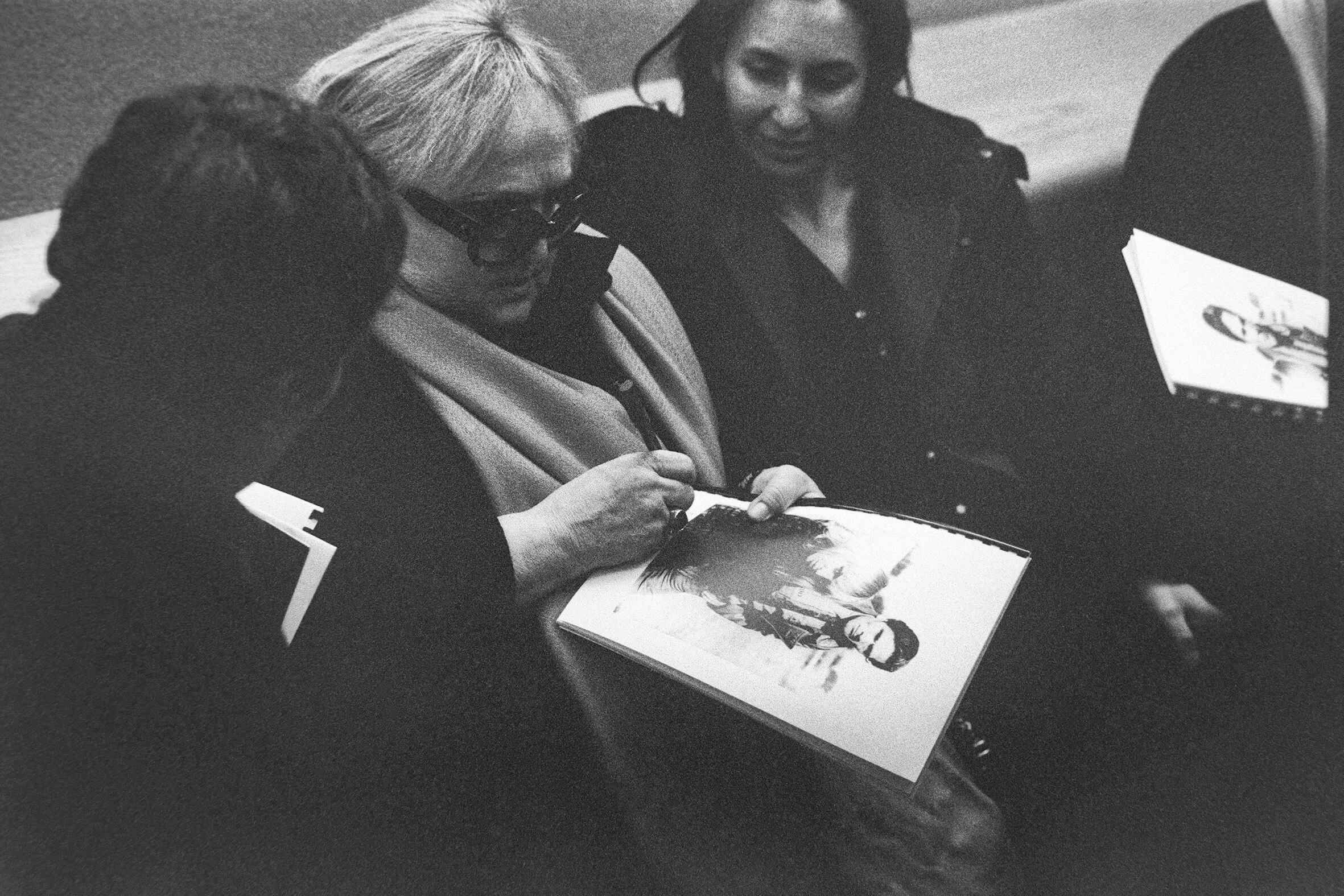

Si può quindi osservare come il connubio verità-libertà abbia agito non in senso strettamente cronologico, ma in una sorta di altalena temporale, come assecondando le esigenze espressive del momento e consentendo solo a posteriori di ricostruire la vita di Elsa de’ Giorgi nella sua interezza. È un dato non secondario, poiché ci conferma come la scrittura abbia rappresentato per l’autrice soprattutto un’occasione, una modalità di chiarificazione rispetto a certi snodi essenziali della sua esistenza. Si è ricostruito così il completo diagramma del parallelismo di vita e arte; ma sarebbe altrettanto errato attribuire certe incongruenze cronologiche a problemi editoriali, di ostilità se non addirittura di censura, che pure vi furono. De’ Giorgi riuscì comunque a pubblicare, nonostante il bando einaudiano dopo l’affaire Calvino e dopo che L’innocenza, per il parere negativo di Bassani e Citati che fecero scudo intorno a Longhi, fu rifiutato, come si è visto, dagli editori maggiori. Da quel momento, infatti, de’ Giorgi ebbe piccoli, anche se importanti riferimenti editoriali, fino al riscatto, negli anni Ottanta e Novanta, con Mondadori, Leonardo, Baldini & Castoldi. Quanto alla piena accettazione della sua autorialità sarà interessante ricordare come l’allora consulente di quest’ultima sigla editoriale, Oreste Del Buono, fosse intenzionato a ripubblicarne l’opera per intero; ma la scomparsa improvvisa dell’autrice, proprio mentre stava per uscire Una storia scabrosa, quindi la lunga malattia di Del Buono non favorirono il progetto. Elsa de’ Giorgi sarebbe così ricaduta in un oblio ventennale, fino alla riproposta, nell’Universale Feltrinelli, di Ho visto partire il tuo treno (2017) e dei Coetanei (2019).

Su questa vicenda rinvio a T. Tovaglieri, Cronaca de I coetanei, in E. de’ Giorgi, I coetanei [1955], introduzione di R. Deidier, Milano, Feltrinelli, 2019, pp. 288-290.

)