Gli amori difficili sembra essere il libro di Calvino più amato dai registi: nel corpus, in verità assai smilzo se rapportato alla produzione dell’autore e al suo successo internazionale, degli adattamenti cinematografici la maggior parte proviene da questa raccolta: nel 1962 Mario Monicelli trasporta L’avventura dei due sposi nel primo dei quattro episodi di Boccaccio ’70 (vale a dire Renzo e Luciana); l’anno dopo Nino Manfredi gira L’avventura di un soldato (sempre come episodio, questa volta de L’amore difficile); nel 1973 per la televisione tedesca (la ZDF) Carlo di Carlo realizza dall’Avventura di un lettore l’Abenteuer eines lesers; in Messico, dieci anni dopo, Ana Luisa Liguori gira il cortometraggio Amores dificiles.

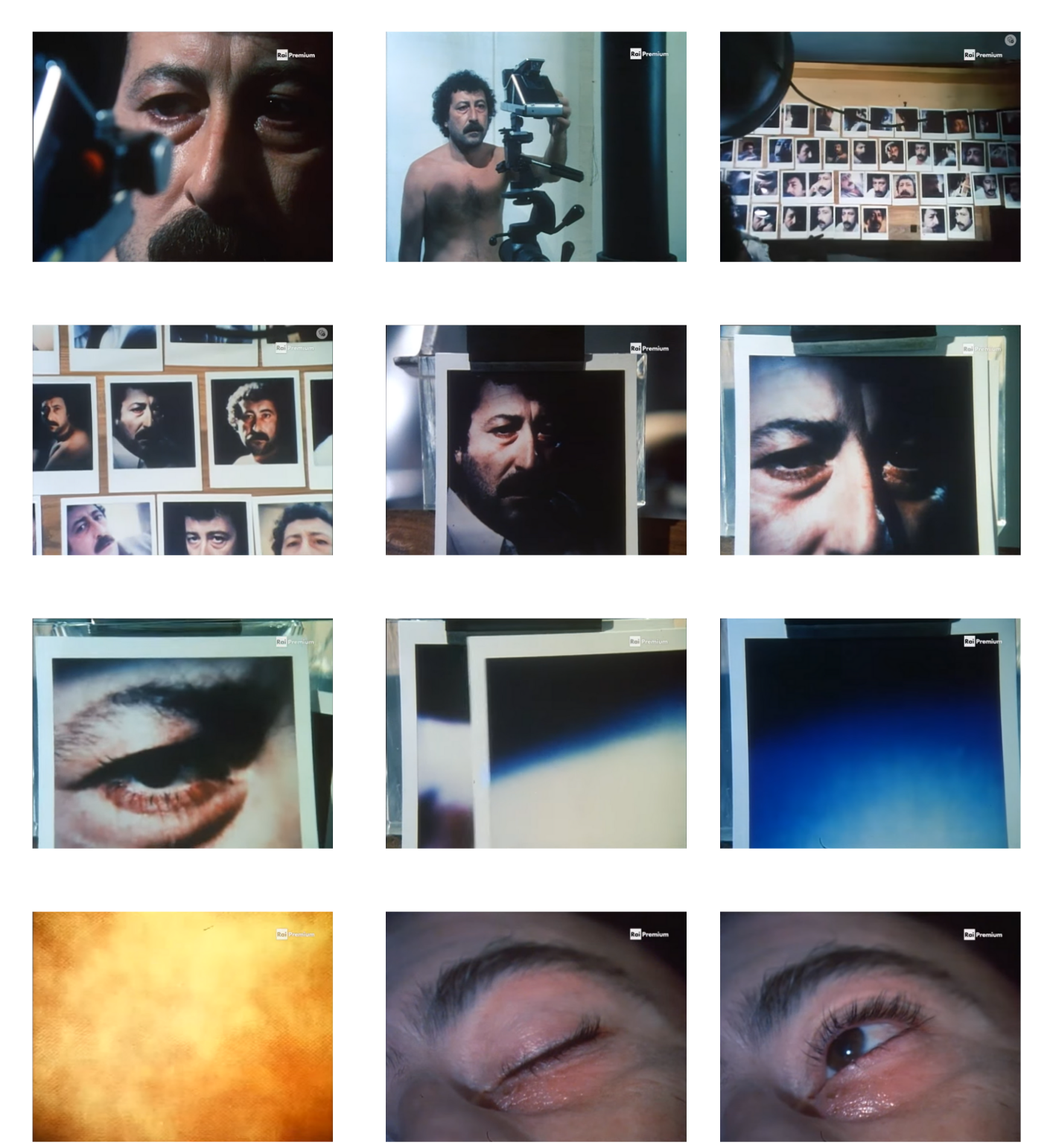

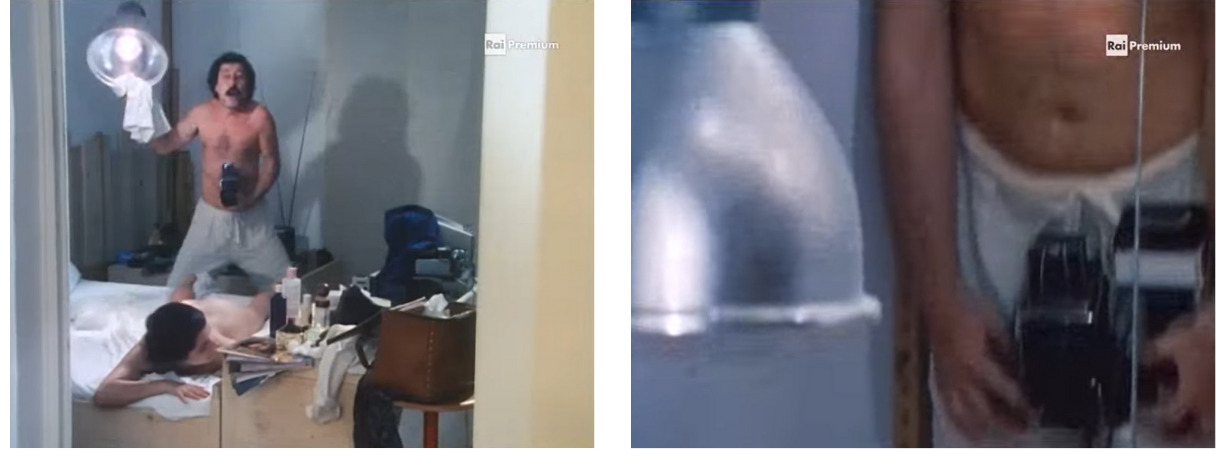

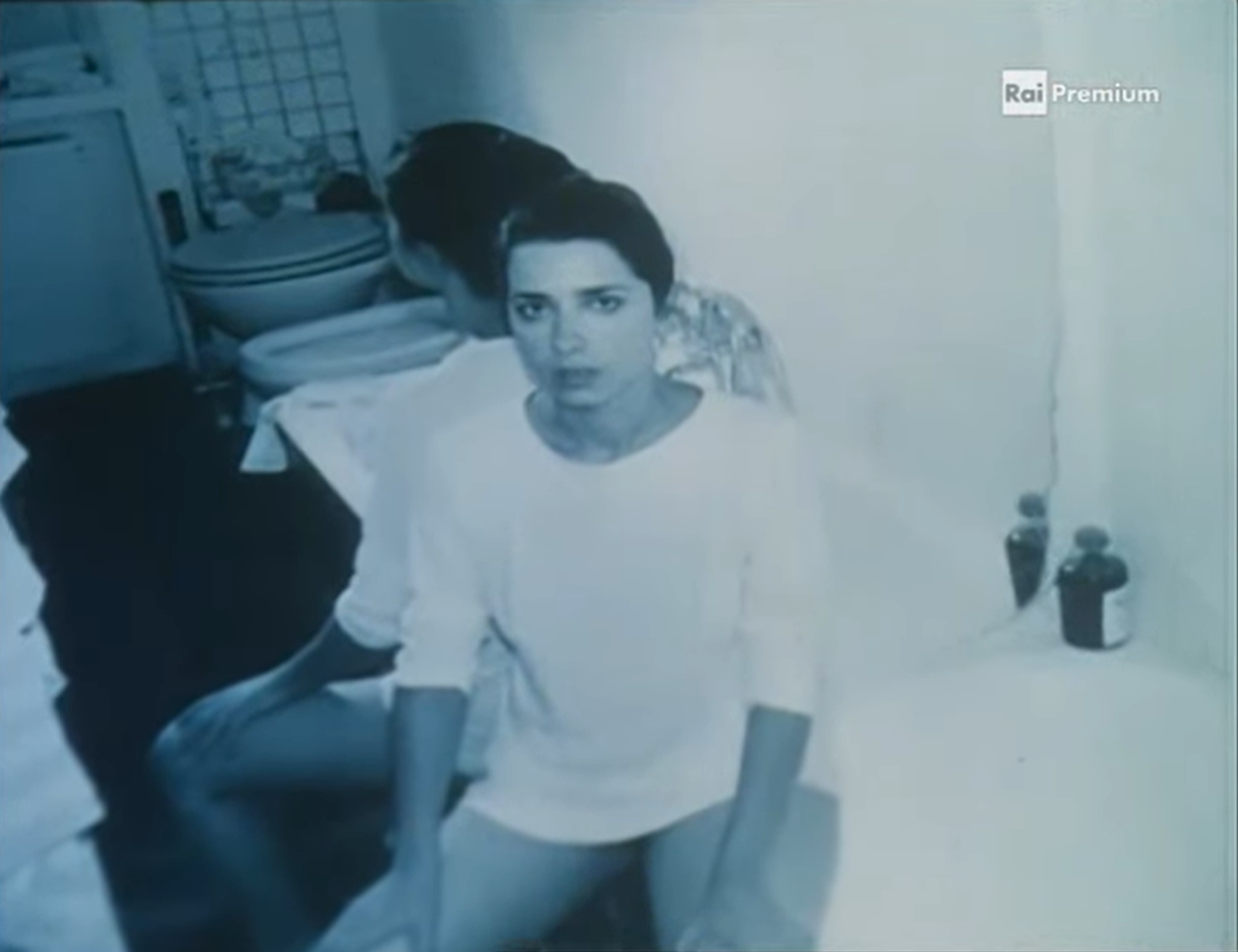

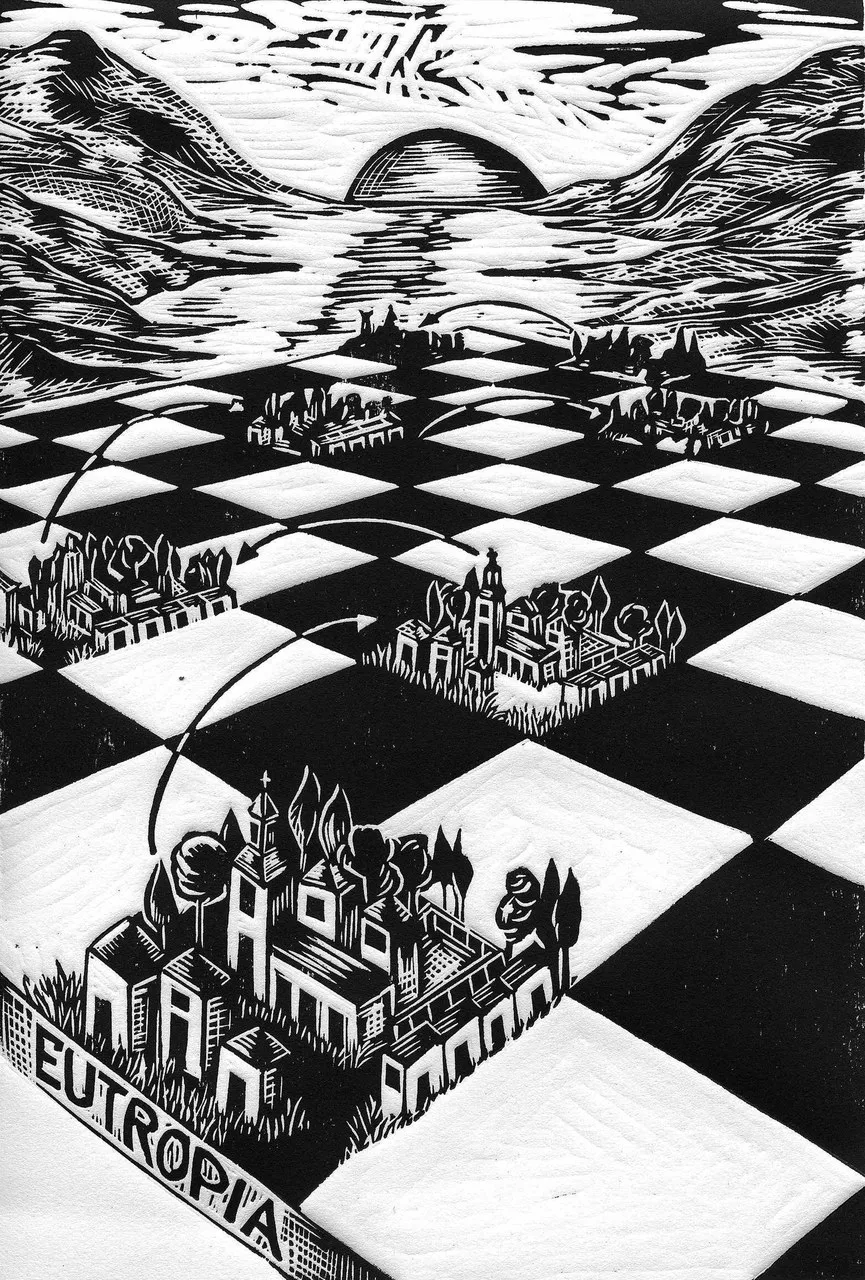

Infine, nella tarda serata di sabato 9 aprile 1983, la Terza Rete Rai, all’interno del ciclo 10 registi italiani, 10 racconti italiani, manda in onda Avventura di un fotografo, girato, scritto e montato da Francesco (Citto) Maselli. È un lungometraggio particolare, forse fra i più singolari di Maselli (certamente il più interessante fra le trasposizioni degli Amori), e molto distante dal formato dello sceneggiato televisivo tratto da un’opera letteraria: si tratta di un film quasi muto, in cui alle parole molto più spesso si sostituiscono leitmotiv musicali e primissimi piani e l’azione si sfilaccia nella stasi dei personaggi chiusi all’interno di un ambiente domestico. Non è la prima volta che Maselli si confronta con un adattamento, già nel 1963 aveva portato sullo schermo Gli indifferenti di Moravia, nel 1980 realizza quattro puntate televisive da Tre operai di Carlo Bernari e proseguirà con Il compagno di Pavese nel 1998. Esperienze che fanno ben presto maturare nel regista la consapevolezza che «realizzare per immagini un testo letterario è evidentemente scrivere un altro testo», e in particolare quando si ha a che fare con un racconto così poco narrativo (tanto che nasce, a sua volta, come trasposizione del saggio del 1955, La follia nel mirino). Non a caso le strategie messe a punto tre anni prima con Tre operai, nel caso di Calvino, vengono rovesciate: qui Maselli «tramuta i limiti del piccolo schermo in un’occasione per imbastire un racconto incentrato preminentemente sul materiale plastico e su apparecchiature meccaniche, che contendono ai personaggi in carne e ossa il primato». Il racconto di Calvino, infatti, nella forma di una quête conoscitiva non fa altro che mettere alla prova (questo è il senso proprio dell’avventura del titolo) una serie di possibilità (tutte destinate al fallimento fino all’ultima paradossale soluzione) per catturare e conoscere la realtà attraverso la fotografia e, di conseguenza, per «rappresentare, razionalizzandola, la separazione dal reale che costituisce il nucleo tematico della raccolta e di ogni singola “avventura”». La soluzione a questa «questione di metodo», com’è noto, è fotografare altre fotografie: ma non si tratta di una mise en abyme o di un approdo alla follia del personaggio, come pure spesso è stato detto. È la scoperta, piuttosto, di un metodo combinatorio che si basa sulla casualità (il caso, d’altronde, è uno degli elementi principali dell’avventura), e sull’accostamento di «un mucchio di frammenti d’immagini private, sullo sfondo sgualcito delle stragi e delle incoronazioni». Quella che scopre Antonino Paraggi, il protagonista del racconto, dunque, è una forma di rappresentazione che si basa, se vogliamo, sull’utilizzo di materiali di secondo grado, che vengono rifunzionalizzati attraverso il montaggio dotandosi, così, anche di una funzione sociale (o etico-politica), in grado di unire i destini individuali a quelli generali. La scoperta di Antonino, insomma, è quella dell’allegoria del Dramma barocco e dell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Benjamin.

Nella Piccola storia della fotografia Walter Benjamin, ragionando sulle funzioni sociali della fotografia, nota che «il dilettante che torna a casa con un gran numero di fotografie artistiche originali non è molto più rallegrante del cacciatore che torna dalla battuta con un’enorme quantità di selvaggina, che soltanto il mercante potrà utilizzare». Se Calvino conoscesse questo saggio non è chiaro: le citazioni esplicite da Benjamin nei suoi scritti sembrano comparire solo dal 1971 (quindi in concomitanza con l’Avventura di un fotografo); nel 1955, da Einaudi, dove Calvino il 1° gennaio di quell’anno era diventato dirigente, arrivano sulla scrivania di Sergio Solmi i due volumi degli Schriften di Benjamin (pubblicati sempre nel ’55 da Suhrkamp), ma nell’indice di quest’opera non compare la Piccola storia della fotografia (pubblicata in Italia nel 1966 nell’antologia L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica). Calvino potrebbe essere entrato in contatto con Benjamin tramite Solmi e l’Einaudi, potrebbe aver letto la Piccola storia in francese (già dagli anni quaranta il testo circolava ampiamente in Francia, è citato per esempio da Pierre Francastel nel suo Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo, tradotto da Einaudi nel 1957). Ci muoviamo purtroppo sul terreno della congettura. È certo, tuttavia, che l’immagine benjaminiana del fotografo-cacciatore che torna con un carico di selvaggina/fotografie apre sia La follia del mirino sia, con minime variazioni, L’avventura di un fotografo:

F. Maselli, ‘Anch’io come Antonino cerco nella fotografia’, 10 registi italiani, 10 racconti italiani, supplemento a Radio e TV, 2, 1983, p. 118. Poi in L. Pellizzari (a cura di), L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema, Bergamo, Lubrina, 1990, pp. 118-119.

Cfr. B. Falcetto, ‘Note e notizie sui testi’, in I. Calvino, Romanzi e racconti, vol. 2, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1992, pp. 1450-1451. Per una lettura globale del racconto rimando a M. Papa, ‘La realtà, la fotografia, la scrittura. Postille a margine a L’avventura di un fotografo di Italo Calvino’, La Rassegna della letteratura italiana, LXXXIV, 1980, pp. 257-268; R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, pp. 76-90.

M. Argenti, ‘Profilo critico di un cineasta inquieto’, in L. Micciché (a cura di), Gli sbandati di Francesco Maselli. Un film generazionale, Torino, Lindau, 1998, p. 70.

M. Papa, “La realtà, la fotografia, la scrittura’, p. 257.

I. Calvino, ‘L’avventura di un fotografo’, in Id., Gli amori difficili, Milano, Mondadori, 1993, p. 61.

Ivi, p. 63.

W. Benjamin, Aura e choc, a cura di A. Pinotti, A. Somaini, Torino, Einaudi, 2012, p. 241.

)