Dall’opera di Italo Calvino emerge una non comune sensibilità per il rapporto tra parole e immagini. La sua indagine – iniziata in forma narrativa con La giornata di uno scrutatore (1953) e L’avventura di un fotografo (1955), proseguita negli scritti sul cinema e culminata nella quarta delle Lezioni americane, sulla visibilità – anticipa questioni che saranno affrontate nei decenni successivi dagli studi sulla cultura visuale. La predisposizione di Calvino a interrogarsi sui problemi dello sguardo trova un sintomo precoce negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, con la scoperta del cinema hollywoodiano, unico nutrimento per il «bisogno di evasione, di proiezione, di fuga dal caos privo di senso del proprio universo quotidiano». Il cinema è uno stimolo costante per un autore che vive d’immagini e d’immaginazione, tanto da diventare, come scrive Maria Rizzarelli, quel macchinario in grado di moltiplicare all’infinito i «dispositivi del racconto sui quali si arrovellerà la sua fantasia di scrittore maturo».

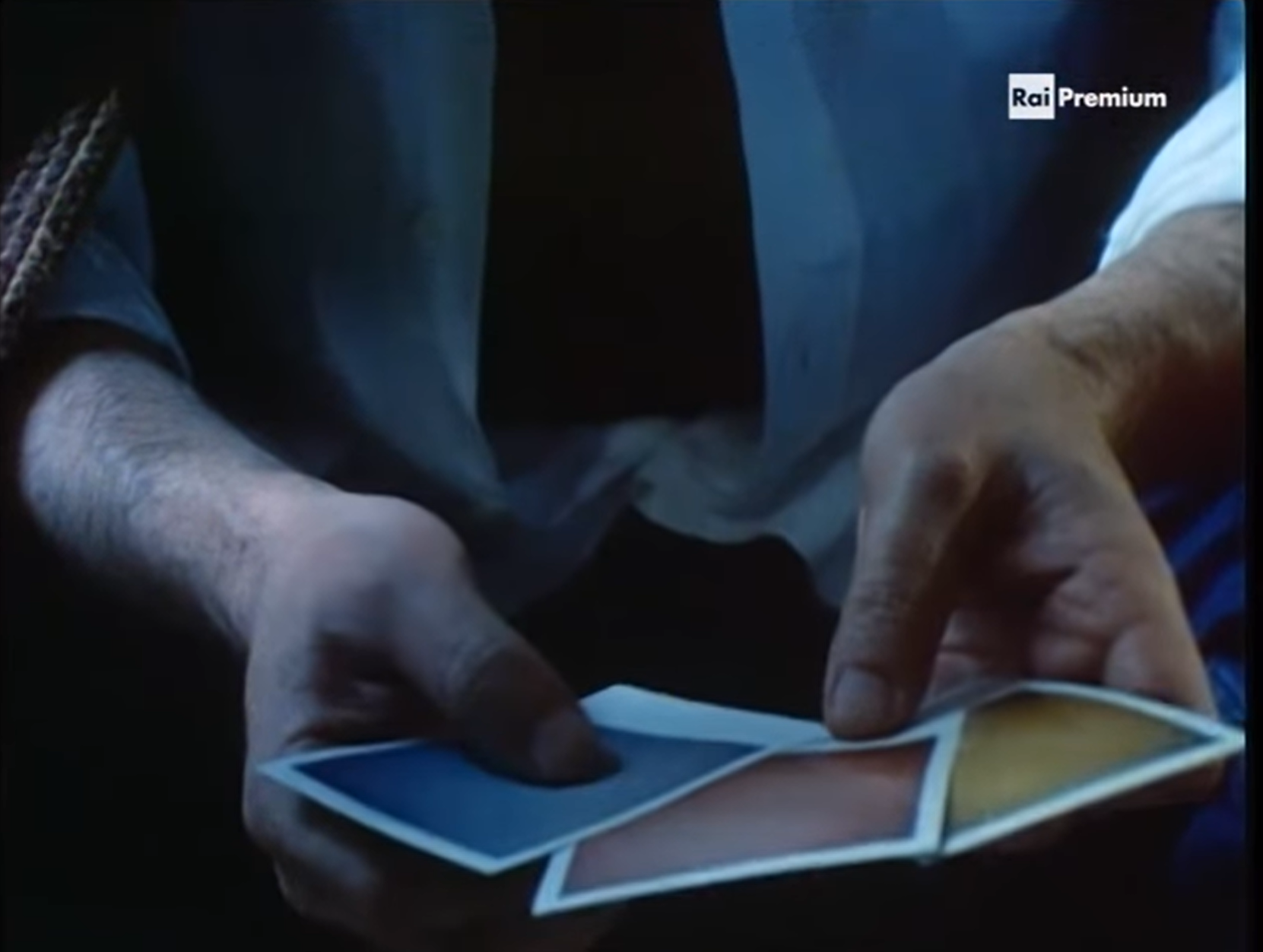

Non è un mistero quanto Calvino abbia tratto ispirazione dal cinema; eppure, desta una certa sorpresa scoprire che solamente un esiguo numero delle sue opere abbia percorso la strada inversa, migrando sullo schermo. In sinergia con gli altri contributi raccolti in questo numero di «Arabeschi», si cercherà di delineare il panorama di tali adattamenti e di coglierne le peculiarità. In Italia, oltre a L’avventura di un soldato – capitolo diretto da Nino Manfredi all’interno del film a episodi L’amore difficile (1963) – si annoverano Il cavaliere inesistente (1970) di Pino Zac; il Marcovaldo (1970) a puntate di Giuseppe Bennati; e l’Avventura di un fotografo (1983) diretto da Citto Maselli. Se da una parte vi sono trasposizioni esplicite e dichiarate – che riprendono integralmente le opere di Calvino – dall’altra vi sono casi in cui il processo traduttivo va oltre schemi e formule consuete. Palookaville (1995) di Alan Taylor è uno di questi. Frutto della collaborazione con il produttore Uberto Pasolini, l’opera prima del regista statunitense prende le mosse da tre diversi racconti calviniani: Furto in una pasticceria, L’avventura di un bandito e Desiderio in novembre, inseriti all’interno di una trama più estesa e unitaria, che trasla l’asse geografico di attanti e situazioni dall’Italia del secondo dopoguerra alla periferia americana degli anni Novanta.

Al «passaggio dalla narrazione» – specifica del testo letterario – «alla mostrazione» connaturata al medium audiovisivo si aggiunge dunque un processo di «indigenizzazione» attraverso cui le storie di Calvino «vengono trapiantate in un nuovo terreno» dal quale «nasce qualcosa di nuovo e di ibrido». Lo spostamento geografico e cronologico, come si avrà modo di vedere, è funzionale alla strategia di messa in discorso operata da Taylor. Il film, presentato alla 52ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dà vita ad articolate mutazioni dell’originale di cui la prosa dello scrittore italiano non è che il punto di partenza. Il regista attinge a una fitta serie di modelli che includono anche Monicelli, la commedia all’italiana e il cinema americano. L’operazione traduttiva risulta dunque stratificata e non univoca. Taylor riprende il nucleo narrativo dei racconti per trasporlo in un discorso sulla fine del sogno americano, ne trasferisce il tono farsesco all’interno di una cornice che, seppur ironica e grottesca, mantiene un realismo di fondo.

Nella prospettiva postmoderna (e post-storica) dalla quale parte il discorso di Taylor la dimensione tragica non è più possibile, allora il requiem – per immagini – dell’american way of life non assume toni grevi, ma diventa commedia. Mutatis mutandis, il debito più evidente nei confronti di Monicelli e della commedia all’italiana è dunque saper raccontare con umorismo la fine di un’epoca, i suoi ‘vinti’ (dalla Storia nel caso de I soliti ignoti; senza la Storia nel caso invece di Palookaville). Tornando a Calvino, si osserva una ripresa non solo testuale, ma anche stilistica. Nel film l’heist è il filo conduttore, tuttavia, l’intreccio che lega le sequenze è costantemente sospinto da una forza centrifuga che sembra indirizzare verso nuove storie e diverse possibilità. Taylor gioca con i generi cinematografici, passando dal gangster movie al comico, dal sentimentale al grottesco e al buddy movie, assumendo i tratti dell’iper-romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore. Il regista, consapevole del carattere distintivo della prosa dello scrittore italiano, cerca di non tradirne lo spirito, pur piegandolo al proprio discorso, come indica l’epigrafe finale del film: «with thanks, admiration and apoligize to Italo Calvino».

La breve ricognizione qui proposta cercherà di identificare trasferimenti e trasformazioni occorsi nel processo traduttivo, per fornire un quadro delle strategie a esso sottese e, in ottica target oriented, della loro resa filmica.

Cfr. I. Calvino, Guardare, a cura di M. Belpoliti, Milano, Mondadori, 2023

M. Rizzarelli, Sguardi dall’opaco. Saggi su Calvino e la visibilità, Acireale, Bonanno Editore, 2008, p. 100.

Ivi, p. 106.

L. Hutcheon, Teoria degli adattamenti, Roma, Armando Editore, 2011, p. 67.

Ivi, p. 211.

Pochi anni prima dell’uscita del film, le tesi del politologo statunitense Francis Fukuyama sulla fine della Storia generarono un vivace dibattito culturale, che coinvolse anche filosofi, storici e artisti. Cfr. F. Fukyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Torino, UTET, 2020.

Cfr. I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Mondadori, 2022.

Epigrafe tratta dalla colonna visiva del film.

)