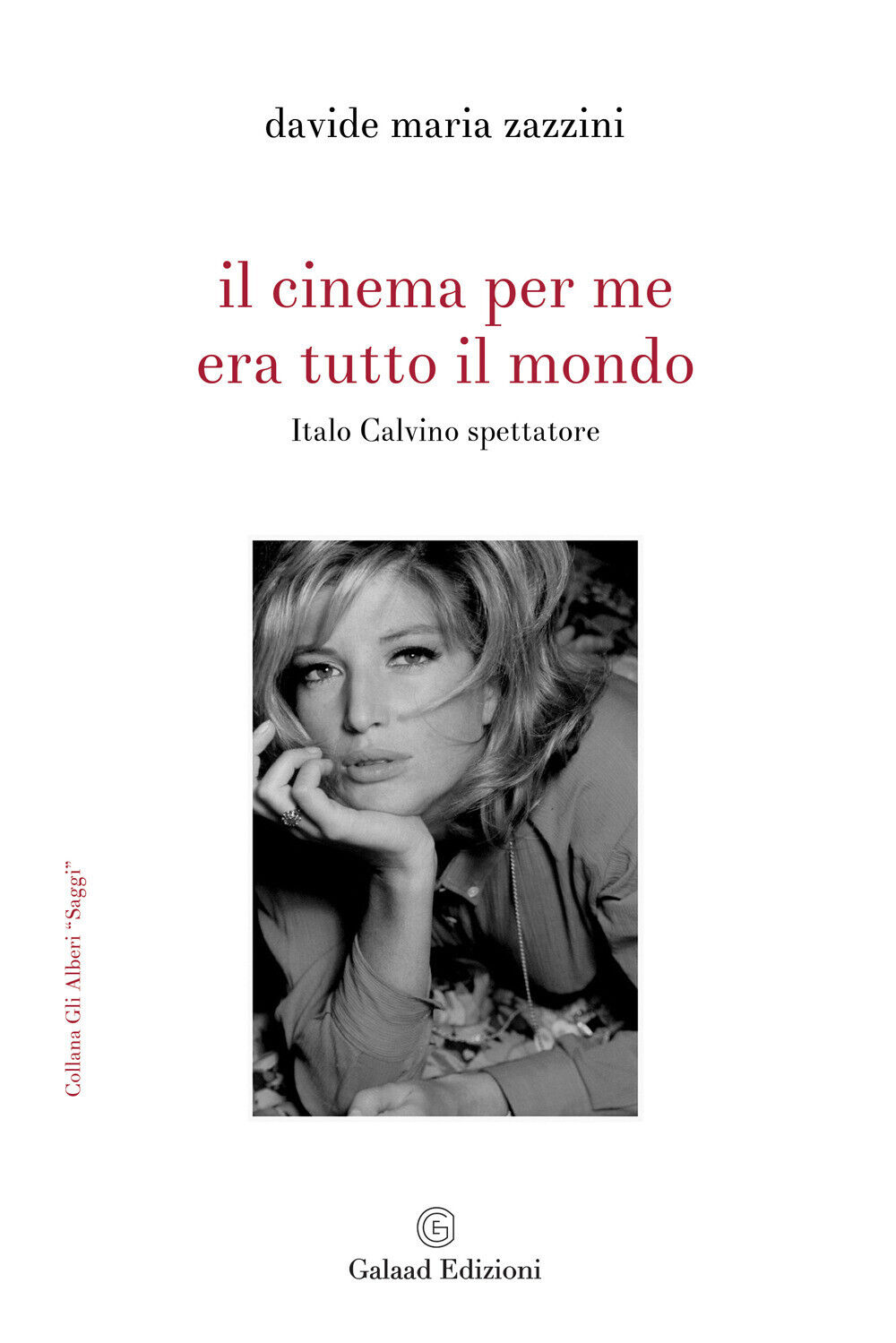

La storia al centro del volume Il cinema per me era tutto il mondo. Italo Calvino spettatore (Galaad Edizioni, 2022) comincia, per Italo, in giovanissima età, con una passione prorompente (avversata in famiglia, poi più tardi depotenziata dall’autarchia di regime) per la sala cinematografica – luogo straniante, fastidiosamente promiscuo ma nondimeno erotico, che insieme funziona da detonatore alla fantasia, porta d’ingresso a mondi lontani, contenitore di spunti e termini di paragone rispetto ai quali definire la propria estetica e perfino un canone privato di bellezza femminile. All’interno del quale svettano, nei primi anni, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, ma che più frequentemente attinge dalla screwball comedy i suoi originali prototipi femminili (come Myrna Loy). In merito agli attori, le attrici, le pellicole che più hanno colpito, per sua stessa ammissione, l’immaginazione del giovane Calvino (nemico ante litteram del doppiaggio), dobbiamo comunque riferirci, come fa Zazzini, soprattutto al testo (‘Autobiografia di uno spettatore’) che, fresco ancora il successo di Amarcord, Calvino preparò per accompagnare il volume (Quattro film, 1974) che raccoglie le sceneggiature di Fellini: testo pieno di riferimenti anche ai divi maschili, da Gary Cooper e Clark Gable, da James Stewart a Spencer Tracy, prima che tra i numi del grande schermo comincino a comparire anche attori e attrici francesi come Jean Gabin e Viviane Romance (meno attraenti agli occhi di Calvino i nostrani telefoni bianchi, poi più tardi anche ‘la commedia satirica di costume’» degli anni Sessanta).

Il percorso cinefilo che ci restituisce Zazzini conosce com’è logico stazioni di posta più significative di altre (comprese le partecipazioni in veste di inviato al Festival di Venezia) e un andamento non sempre costante, sia in termini di interventi pubblici che, ancor prima, di frequentazione delle sale (con una vistosa depressione a metà degli anni Sessanta – nonostante l’impressione profonda lasciata da Il servo di Loosey e poi da I pugni in tasca di Bellocchio – prima del trasferimento a Parigi, cineteca urbana continuamente consultabile). E naturalmente a variare, nel corso del tempo, è anche la fiducia di Calvino, stagione dopo stagione, nel linguaggio cinematografico, nella capacità di questa e altre forme espressive di incidere sulla realtà, ma pure lo spazio di visibilità che si richiede all’io autoriale (per cui si veda il saggio ‘Il mare dell’oggettività’ del 1959, sempre vivo il dialogo con quanto l’autore intanto va elaborando, scrivendo, pubblicamente proponendo altrove).

In questo senso funzionano assai bene i riferimenti di Zazzini – che principalmente si affida alla lunga attività giornalistica avviata sul Giornale d’Imperia (da recensore generalmente abituato, anche a freddo, a contestare le letture e le interpretazioni dei film più diffuse) – ad Anni difficili di Zampa (1948), che attestano il difficoltoso allineamento di Calvino alle prerogative culturali del PCI; oppure all’Infernale Quinlan di Orson Welles (1958), con quel paragone tra il protagonista e Stalin che attiva ancora oggi (indipendentemente dalla sua pertinenza) una ampia riflessione sul potere delle similitudini e sulla capacità del cinema di modificare (magari abbellendola) la realtà. Ma nel vasto oceano delle incursioni cinematografiche di Calvino – che rivelano, tutte, grande attenzione per i singoli e complessivi percorsi autoriali, particolare attrazione per le riduzioni dei libri, e facile propensione a immaginare sviluppi alternativi dei film trattati – tanti ancora sono i contributi che Zazzini si preoccupa di salvare ed esaminare in dettaglio: quelli per esempio che ci parlano della sua ‘identificazione felliniana’ (capace di riattivare un mai sopito autobiografismo memoriale), oppure che contengono più o meno velati rimproveri a Pasolini per essersi fatto travolgere dal cinema e dall’attualità.

Quel che appare addirittura troppo chiaro, invece, è il rapporto che Zazzini individua tra gli interventi cinematografici e i successivi territori esplorati dalla ricerca estetica e narrativa di Calvino – sempre sospesa, in effetti, tra la necessità di battere nuove vie e la palese continuità di pochi e ossessivi temi. Come a dire insomma che, anche a non considerare le dichiarazioni (riportate) del diretto interessato (che nel 1966 negava con fin troppa decisione ogni tipo di «rapporto [del cinema ] col mio lavoro letterario»), certe associazioni – la «sala […] buia come i boschi di Ombrosa, luogo eletto dell’invisibilità» (p. 26), «le dive di carta della collezione Italo Calvino […] ascrivibili a una radiosa lontananza amorosa» (p. 83) come quella delle attrici tanto ammirate sullo schermo, lo «slargamento di orizzonti [del western] che [spinge] Calvino a evadere in realtà che scardinano gli orizzonti spazio-temporali» (pp. 210-211) – finiscono per risultare un po’ forzate. Resta viceversa valida, come fotografia diacronica del Calvino spettatore e recensore, la sensazione che per lui «dal dopoguerra in poi non ci sia stata tanto un’eclissi della passione cinefila, quanto più la tendenza a circoscrivere sempre più intellettualisticamente il campo degli interessi, passando da una cinefilia caotica e onnivora di gioventù all’attenzione in maturità riservata costantemente a pochi, virtuosi cineasti (come Chaplin, Antonioni, Fellini, e lo stesso Buňuel)» (p. 271). La costruzione di un canone, insomma, che emerge nitido dal volume di Zazzini, concluso da un’utile appendice filmo- e bibliografica.

)