Giorgia Coco: Sociologist, activist, reporter and then theater maker.

Although your biography is already known to most people, I would still like to ask you about your training and, if you have any, your role models, your teachers/mentors.

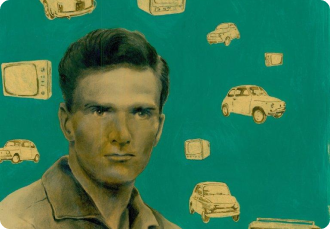

Milo Rau: Mentor? I mean… My grandfather. I was living with my grandfather and my grandmother when my parents divorced, I was one year old. Sometimes I spent a lot of time with my grandfather. Strangely he was an immigrant from Italy, but as many immigrants he tried to be more Swiss or more German than the Swiss and the German themselves. You know? And that’s how he became a very important curator, organizer in the 70s and 80s and 90s for intellectual debates. He was a friend of Martin Heidegger in the 40s already and in the 50s of Thomas Mann, invited him in the 50s and then in the 90s he would invite all the known writers to Switzerland. And he wrote biographies on them, and he wrote down the fairy tales of Switzerland. It’s written down by him, by my Italian maintaining grandfathers. So, he was a big mentor for me when I was very young. And then, later, of course Bourdieu, the professor, the French sociologist became super important to me, with his method which is a method of deep research, of living together with the people you would write about. So, he was an academic without any distance and an activist. He was very good to me. So, I could say that these two very different figures they’re my mentors.

G. C.: The first point of the Ghent Manifesto is a clear reference to Marx. One: it is no longer about representing the world. The point is to change it. The point is not the representation of the real but that the representation itself becomes real.

In what way can the theatrical representation become real? And what is the limit that must be imposed? Is there a limit at all?

M. R.: OK yeah yeah… I mean, as I am not myself on stage, in my plays and in my films and neither, I think the limits of representations are the limits of the performers. I mean, they basically have to agree what they would do or show, what they wouldn’t do or show, so that’s the decision and I can’t change these limits. So much perhaps, I mean, yeah sometimes I’m surprised. I had yesterday a discussion with my Co-producers because I did a play called 120 days of Sodom, there we’re restage the book of de Sade and the film of Pasolini with disabled actors… It was in 2017 and we want to restage it now or do a new production of 120 days of Sodom. And when I did this, I remind that… I was impressed how far and how much fun all these incredible, perverse and cruel scenes of the Pasolini film gave to the disabled actors and how far they wanted to go. And I was kind of shocked all time and my limits were overthrown again and again and again by the actors and I had somehow to stop them. And more often I have the impression as a director you have to make conscious the actors what they actually do, because in the flow you would do a lot of… for example in activism. I mean I made a play that was called the Storming of the Reichstag where we stormed the German parliament in 2017. And I remember we were in front of the Reichstag with 300 people and they were asking «Should you storm the parliament? ̶ and said ̶ but this is an art play, we will not do this. This is criminal, you can’t storm the parliament, you can storm until the limit of the parliament, but you can’t storm it». Then the limits of Art are destroyed, you can’t do that. But if I would have said yes, they would have done it and it’s there you are sometimes to stop. It’s a big discussion, this one, about limits. And I think the main problem is the fact that the public is mostly excluded from this discussion and they are only confronted with the whole thing in the moment of the performance, of the premiere, for example. So, for them it can be a shock, but for the people that are included it’s never a shock because they did it, so it’s… And, I think, this is the big discussion now: how would the public respond? What is triggering for them? Can you show somebody dying like in Grief and beauty? Can you show children being violent like in Five easy pieces? Can you show people with Down syndrome being tortured, and so on.

)