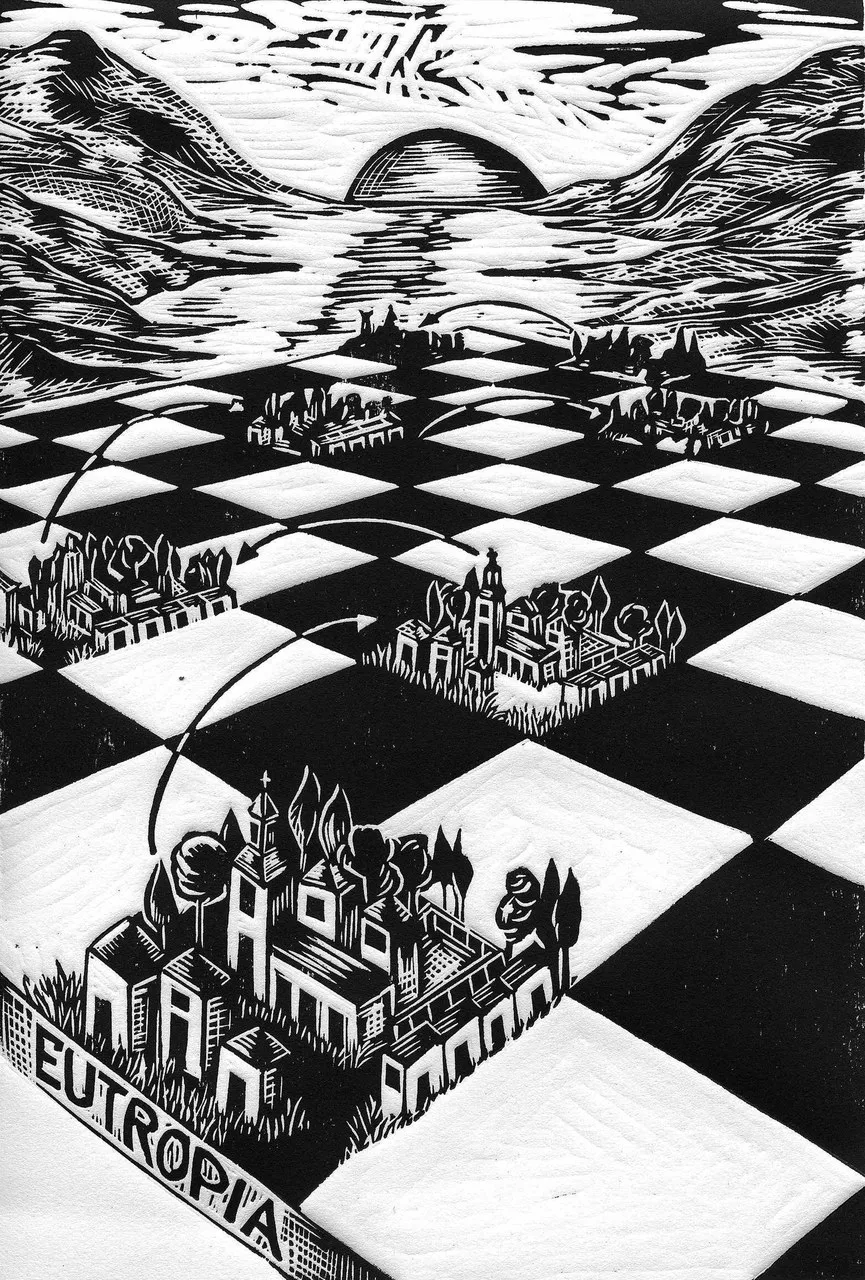

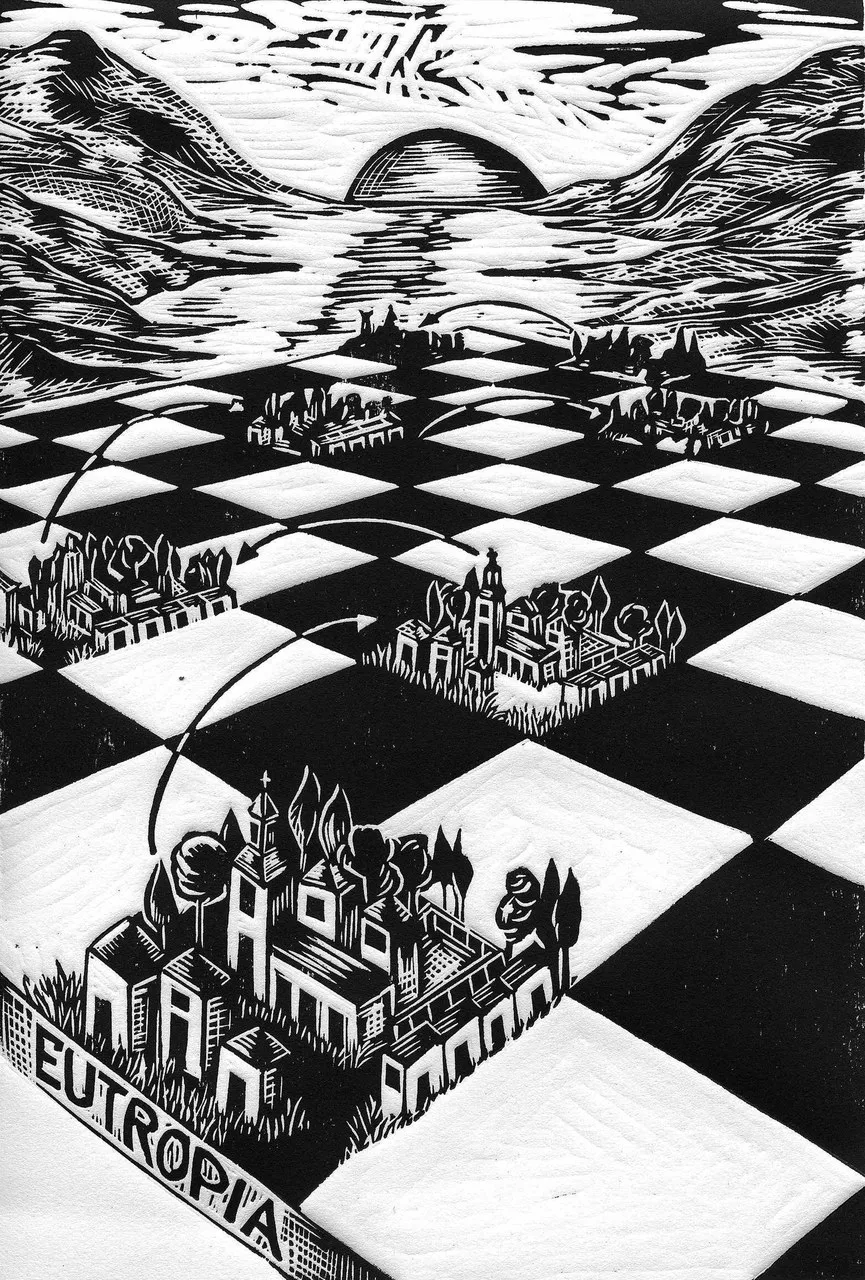

In uno dei più noti e folgoranti dialoghi di cornice che conclude il capitolo VIII delle Città invisibili Marco Polo e Kublai Kan scoprono le carte e offrono al lettore una delle immagini con le quali è possibile visualizzare la macchina narrativa che si nasconde dietro il complesso edificio diegetico costruito da Italo Calvino per il suo «poema d’amore alle città» (Calvino 1993, p. IX). L’opera si offre a chi voglia intenderla per quel che è: una mirabolante scacchiera, nella quale, da singoli tasselli di legno piallato, Polo, con l’aiuto dell’imperatore-ascoltatore, riesce a far scaturire mondi, o meglio città incantate e intriganti. La fabulazione e la forza immaginifica della letteratura forniscono materiali inesauribili al viaggiatore-scrittore che da singole tessere apparentemente insignificanti sa lasciarsi ispirare. La complessa struttura entro la quale Calvino imbriglia tale forza immaginifica non è diversa dalla scacchiera di cui parlano Polo e il Kan: ogni tassello corrisponde allo spazio bianco e nero che le 55 città invisibili colmano, trasformando in parole e immagini quello che solo in apparenza era un vuoto.

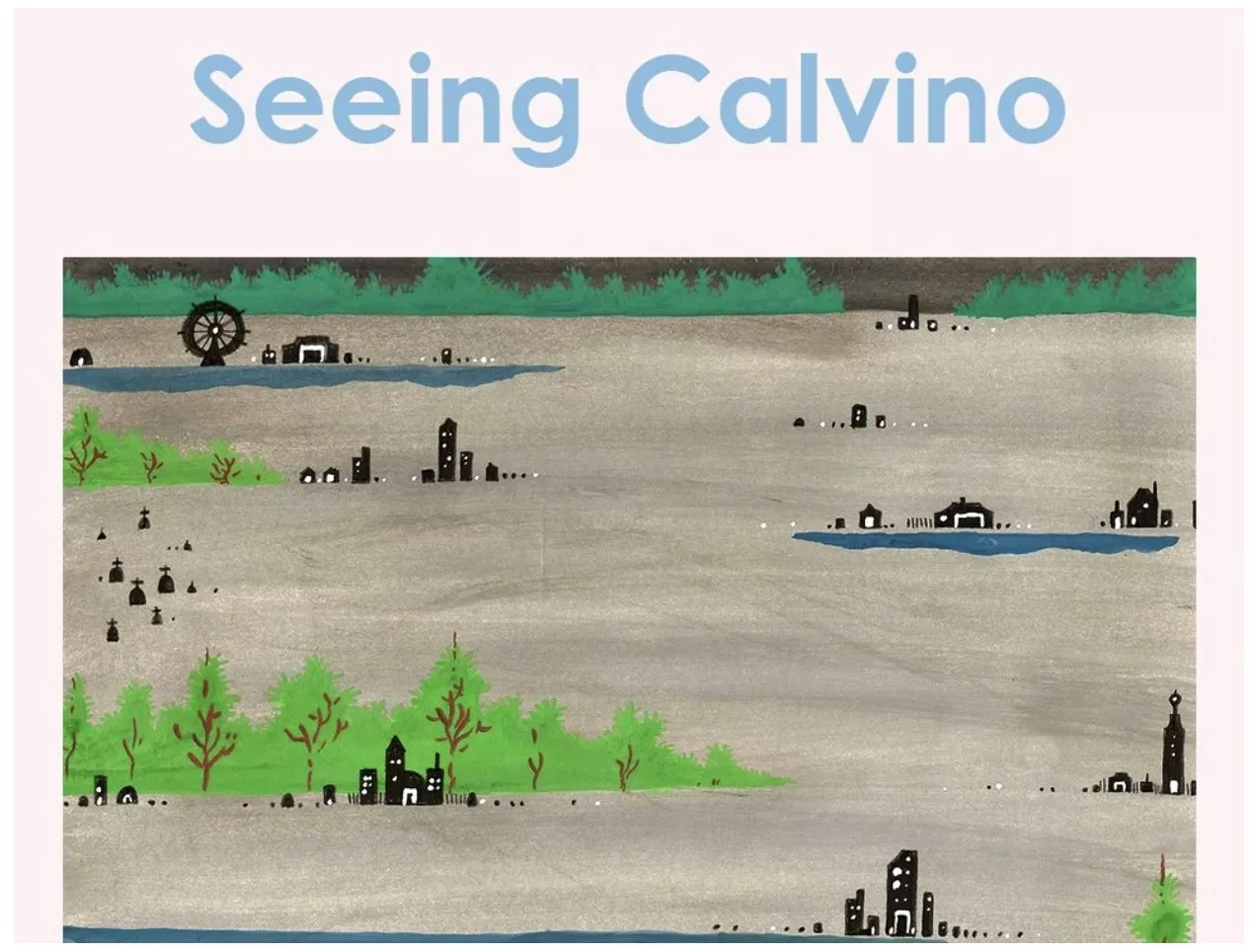

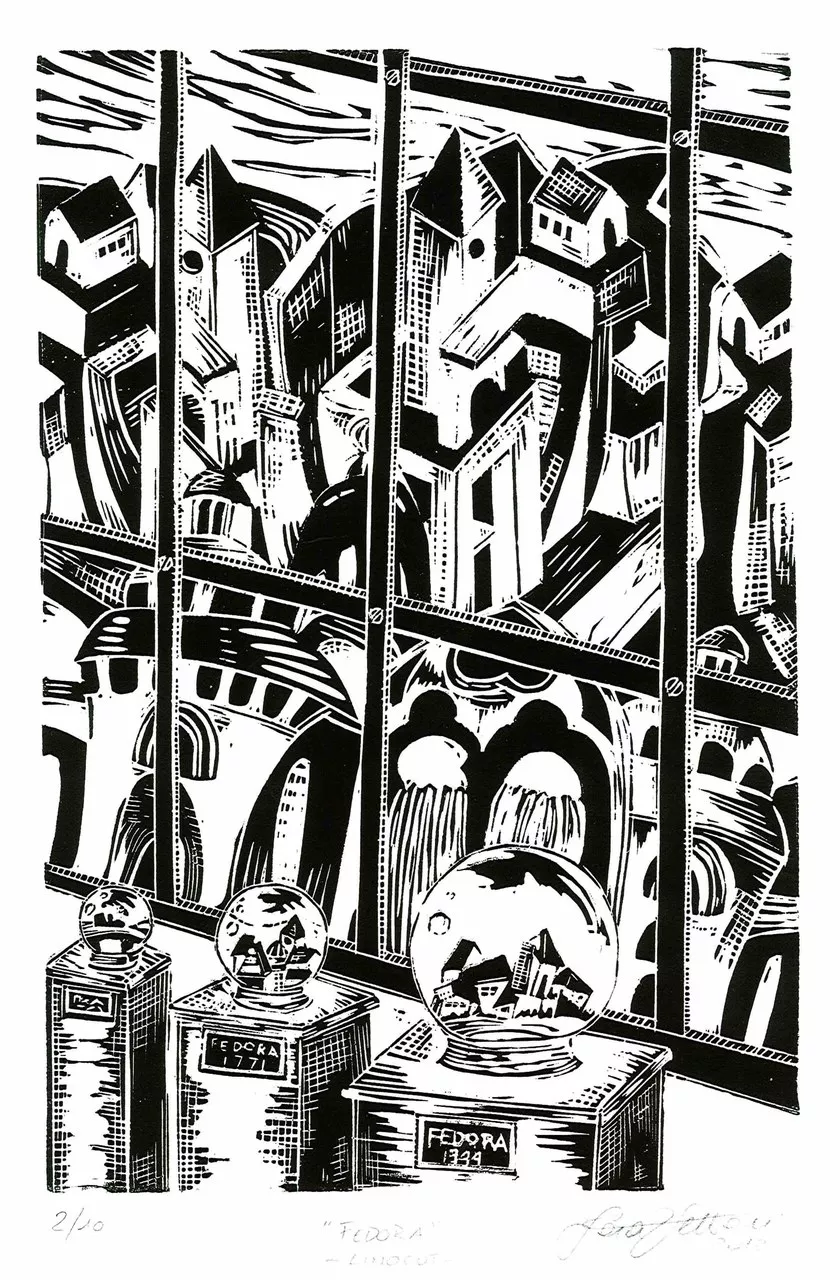

Se è innegabile la straordinaria ‘visionarietà’ dell’opera che Calvino concepisce già alla fine del 1970 e che porta a termine nel novembre del 1972, le Città invisibili sono tuttavia sfuggenti per chi voglia trasformare le descrizioni, le immagini mentali evocate da Marco Polo, in immagini reali. In tal senso l’opera di Calvino rappresenta una vera e propria sfida per gli artisti che con essa hanno provato a confrontarsi: la loro natura ecfrastica e al contempo «esplosa», «discontinua» (Belpoliti 2005, p. 45) le rende oggetti di difficile ‘visibilità’, ma di grande fascino iconico. Se, come è stato messo in evidenza, «sono città da leggere, non da guardare» (ibidem), è altrettanto vero che nei cinquant’anni che ci separano dalla loro pubblicazione non sono mancati artisti che hanno provato a rendere visibili le Città invisibili.

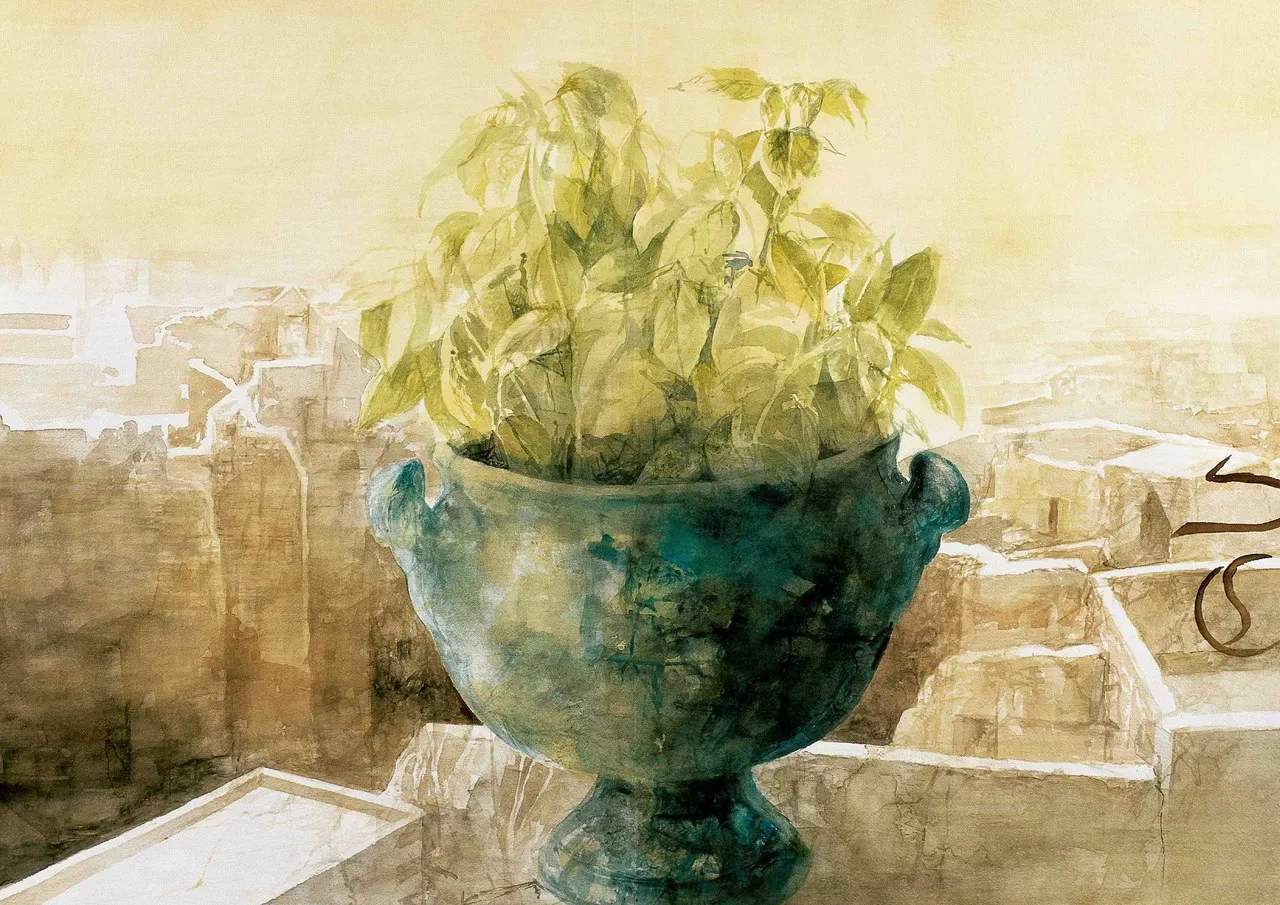

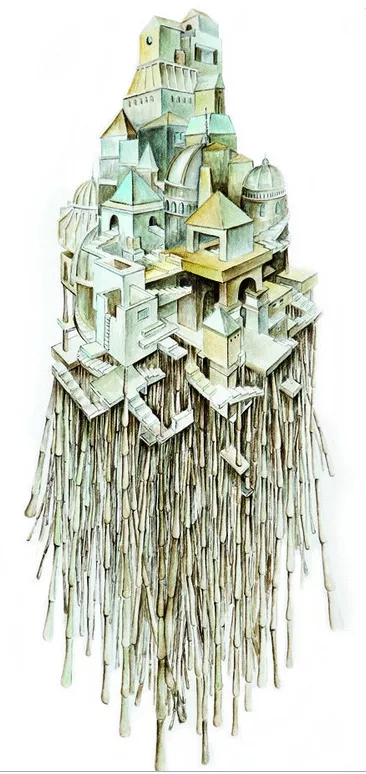

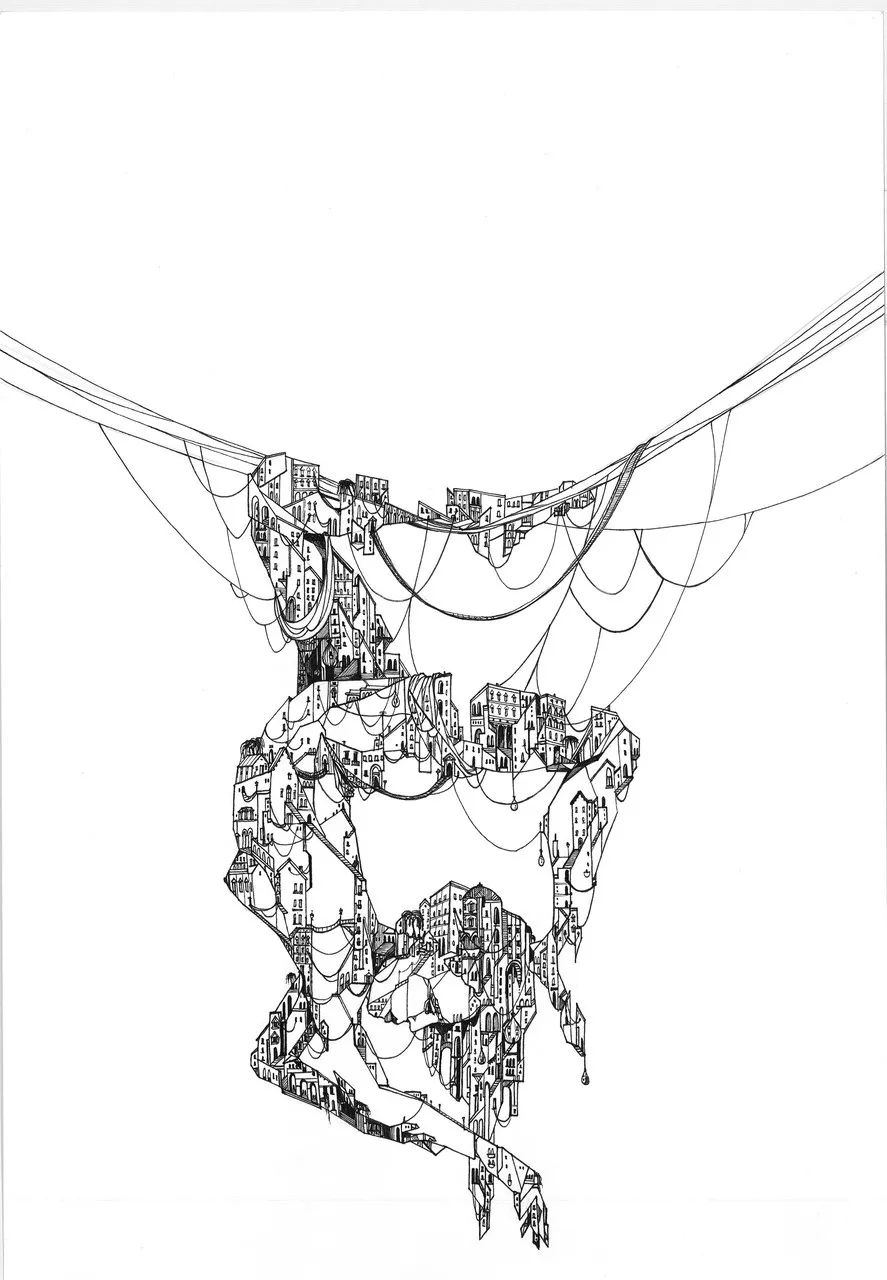

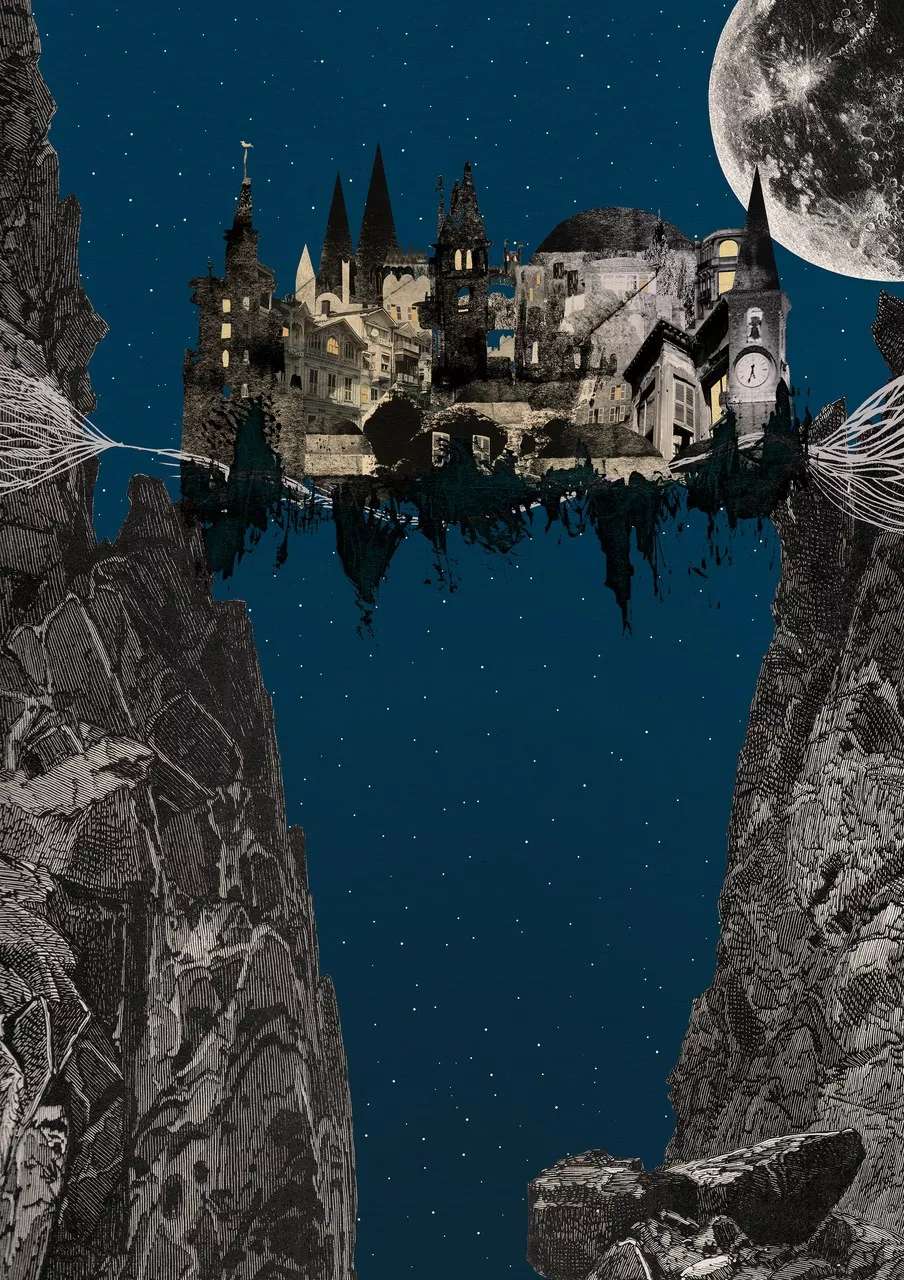

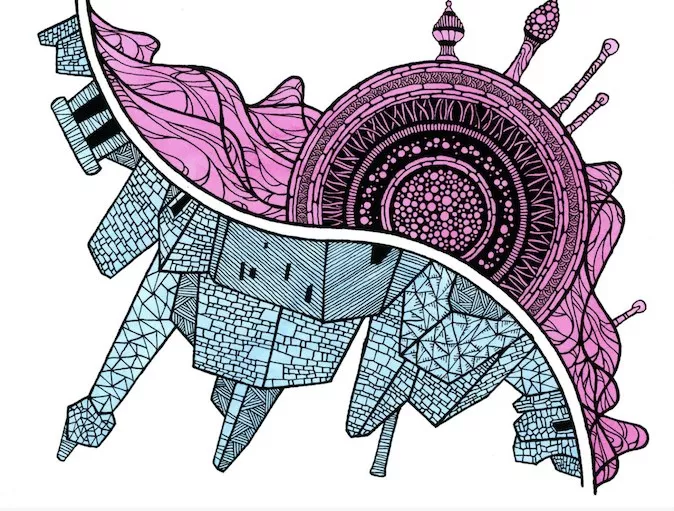

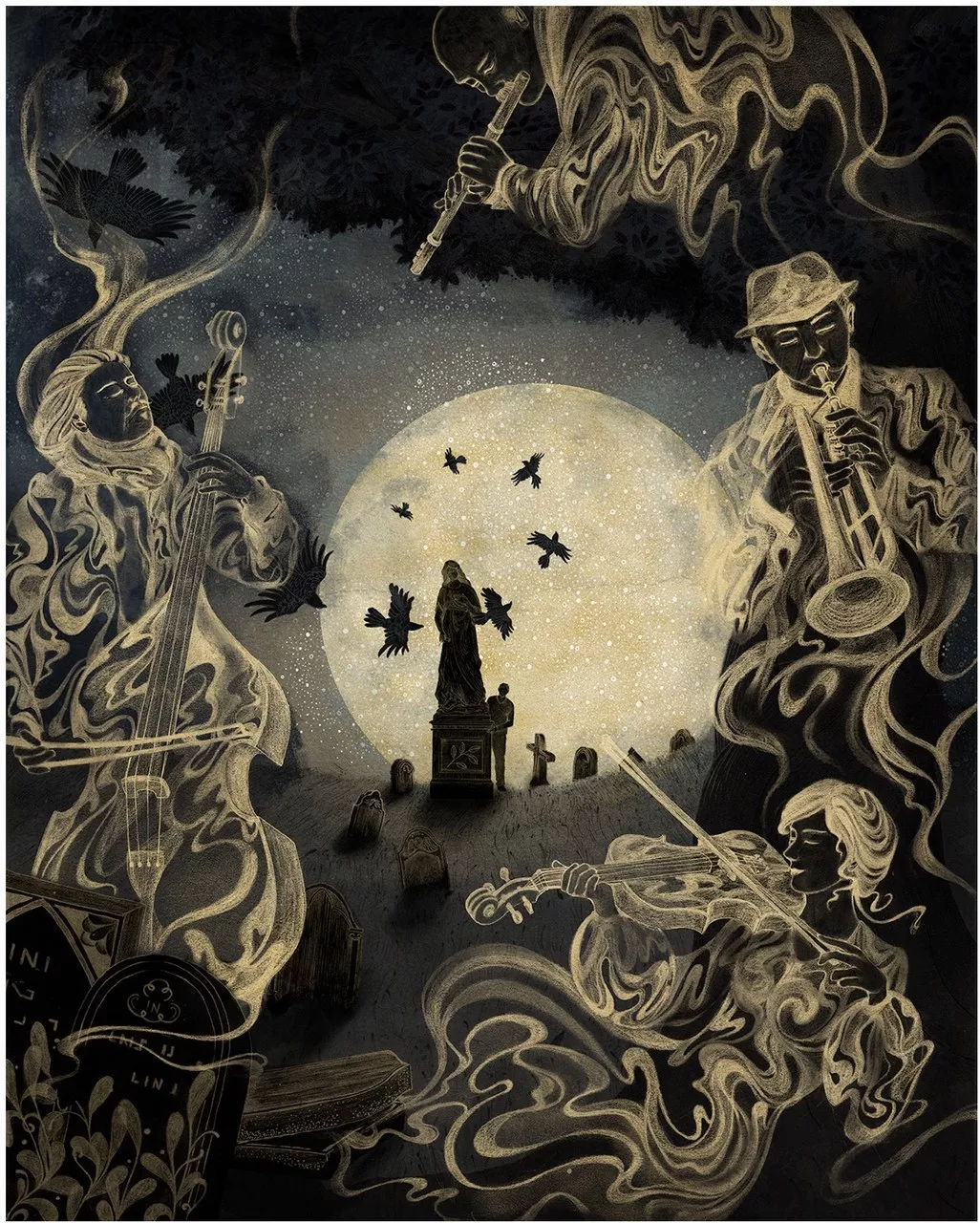

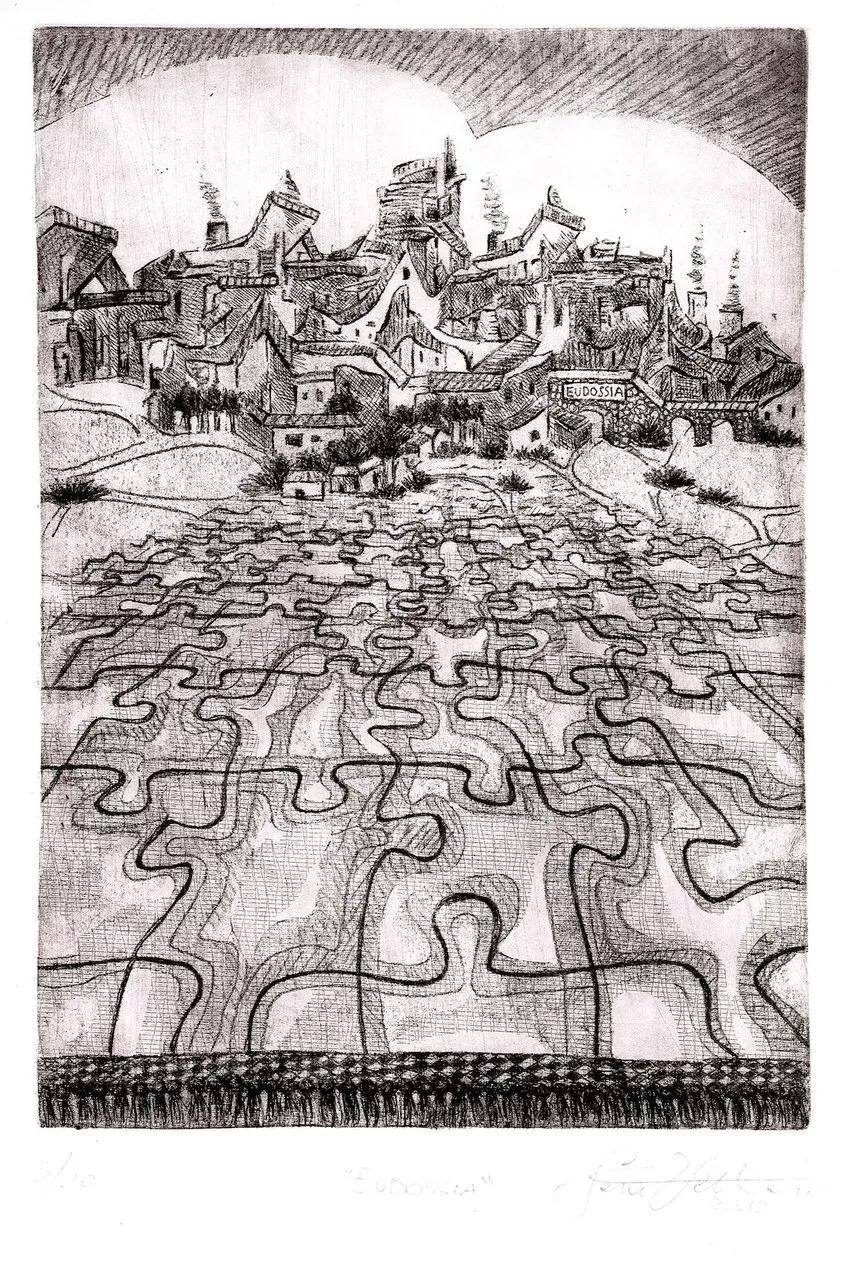

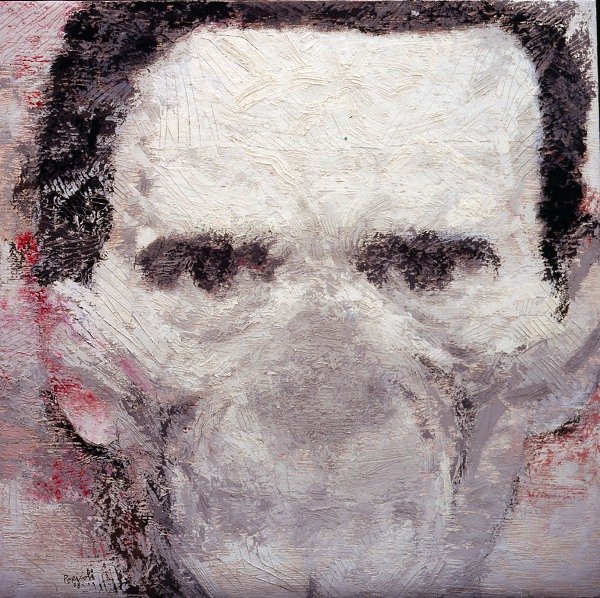

A partire dal celebre ciclo di acquerelli realizzato dal pittore spagnolo Pedro Cano – quasi su invito di Esther Singer Calvino (l’artista racconta che è stata proprio la moglie dello scrittore a regalargli una copia del libro) –, molte tecniche artistiche e diversi media sono stati impiegati per rileggere gli spazi urbani, utopici e distopici, di Calvino e per cercare di reinterpretarli per figuras. Nella ormai lunga storia della trasformazione delle descrizioni calviniane in città visibili si trovano, infatti, acquerelli, acqueforti, esperimenti cinematografici, collages, disegni, installazioni, fino alla fan art.

Come Cano, molti altri artisti si sono cimentati nella illustrazione dell’intero mappamondo poliano, realizzando un ciclo completo di immagini: così ad esempio Colleen Corradi Brannigan, Matteo Menotto, Sara Vettori e Gabriele Genini. Altri e altre hanno prodotto singole rappresentazioni o piccole ‘antologie’ visive del romanzo calviniano, ormai celebri: si pensi alla Bauci di Studio Azzurro, ai mini-cicli di Karina Puente o alle illustrazioni di Shreya Gupta.

)