Anche qui ciò che appare come il commento di un testimone è piuttosto il giudizio di un critico. Non a caso quando Elsa racconta degli altri, come ha sottolineato efficacemente Elio Pecora, lo fa «con le qualità e le acutezze dello storiografo».

E perché mai questa descrizione su come lavorava Morandi fa ancora fatica a rientrare nella bibliografia dell’artista?

Vale lo stesso per Roberto Longhi, il più rilevante storico dell’arte del Novecento, per il quale la de’ Giorgi coltiva un’altissima ammirazione tanto da celare la sua figura, e quella della moglie Anna Banti, nella trama dell’Innocenza; o da rammentarne la statura, durante la conferenza sulla genesi de I coetanei tenuta l’11 novembre 1961, alla Casa della Cultura di Catania, in un intervento irrorato di significative considerazioni su molteplici figure intellettuali. Su tutte Levi, Pasolini, Pavese: «fino ai casi luminosi di Longhi artista che inventa un linguaggio critico su quei criteri scientifici estetici di Gianfranco Contini per cui l’arte è sensibilità di forme e vocabolario».

E spetta sempre a Elsa, in anni non ancora sospetti, la valutazione di merito sulla regia geniale di Luchino Visconti di A porte chiuse di Jean Paul Sartre, debuttante all’Eliseo, il 18 ottobre 1945: «una delle date in cui l’idea della libertà cominciò a essere concepita in Italia». Il legame tra l’attrice e il regista ha il suo coronamento con il Troilo e Cressida, il dramma shakespeariano che Visconti ambienta nel giardino di Boboli per il XII maggio musicale fiorentino, nel giugno del 1949.

Per l’occasione Alessandro e Vittoria Contini Bonacossi, la famiglia con cui Elsa si è imparentata ufficialmente dopo aver sposato l’anno prima, a Roma, in Santa Maria della Pace, il figliastro Sandrino, organizzano un ricevimento nella loro sontuosa Villa in Pratello Orsini a Firenze, denominata Villa Vittoria.

Soirée che fu galeotta per la ‘calda simpatia’ tra Visconti e la lombarda padrona di casa Vittoria Galli, ormai alla fine (si spegnerà la stessa estate), e per il consecutivo desiderio del regista di dedicare proprio alle vicende collezionistiche dei Contini un progetto cinematografico che, tuttavia, non ebbe poi seguito.

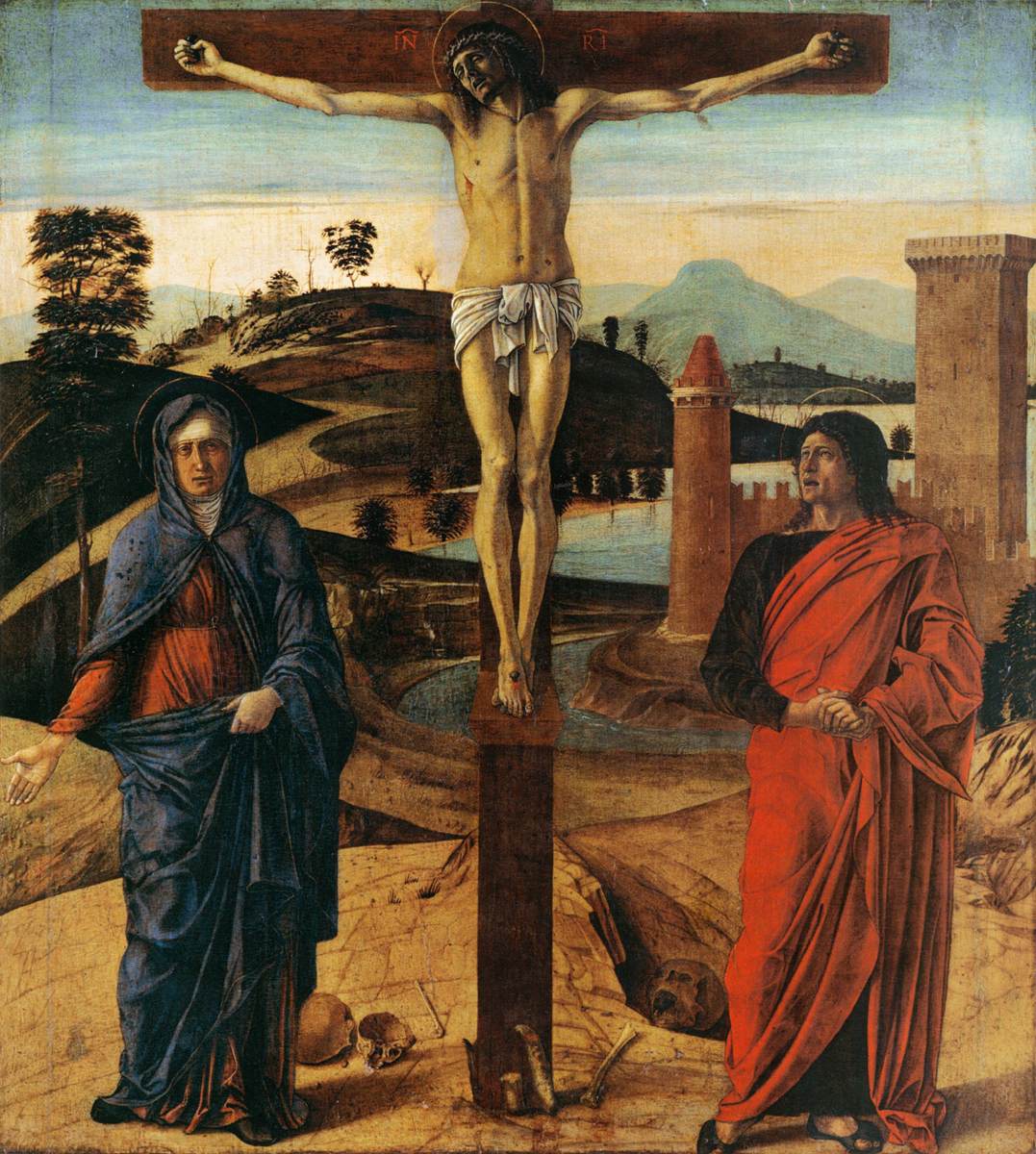

Ma è qui a Villa Vittoria che la divenuta contessa de’ Giorgi trova l’osservatorio principale con cui entrare in contatto con la più grande collezione d’arte privata dell’Italia del Novecento. Il tesoro dei famosi Old Masters: un patrimonio tra dipinti e sculture di importanza planetaria raccolto e costruito dai coniugi Contini, prima a Roma poi a Firenze, con l’ausilio dell’occhio di Roberto Longhi.

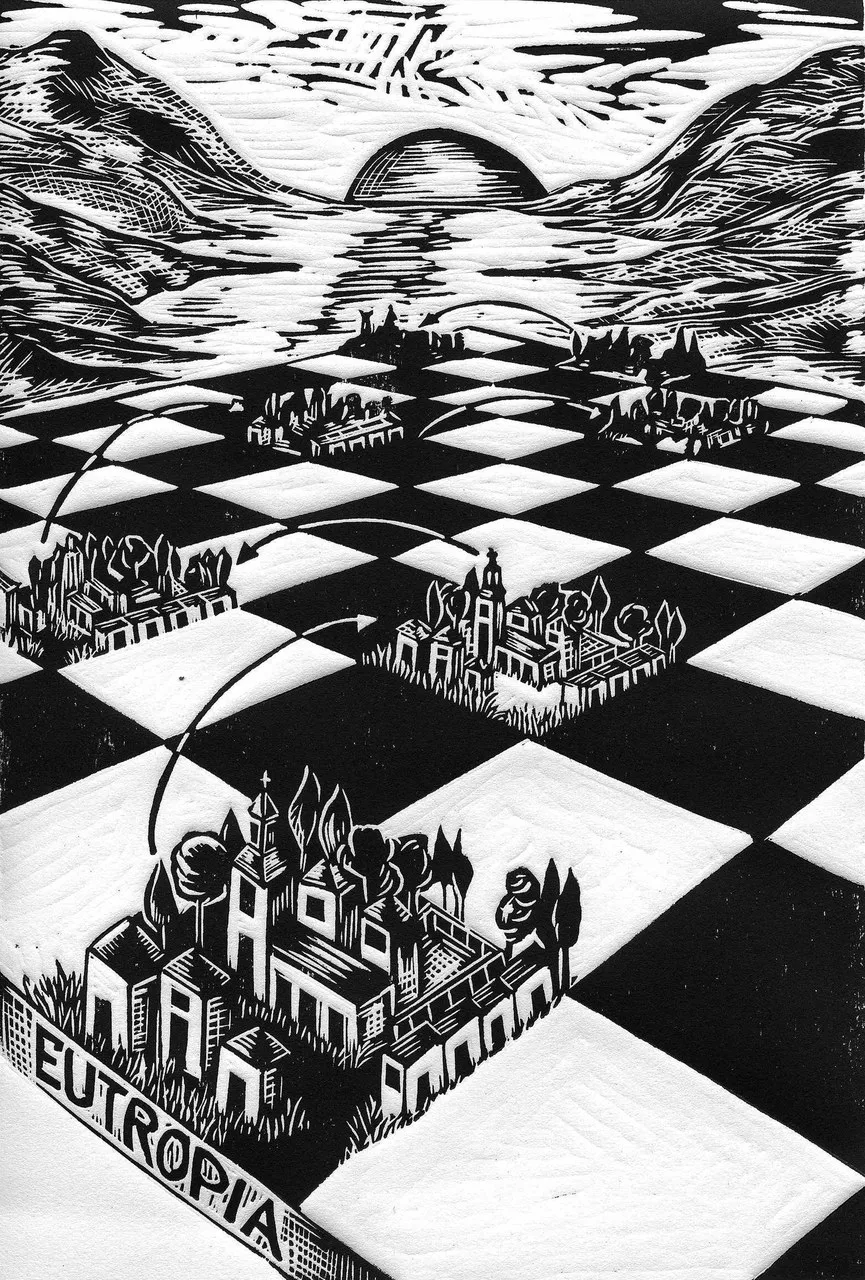

La parabola esistenziale di Elsa, come si sa ai limiti di una canzonetta popolare, si intreccerà inesorabilmente alle sorti ereditarie della collezione Contini. A partire da quel fatidico 1955, infatti, si assiste al rovesciamento di fortuna dei suoi rapporti con la famiglia per via della relazione extraconiugale intrapresa con Italo Calvino – sancita dalla pubblicazione dei Coetanei per Einaudi – e la conseguente uscita di scena del marito, in concomitanza con la spesso dimenticata morte del vecchio senatore Alessandro: tutto in appena una manciata di mesi. Da lì, tra l’attrice e gli eredi, si aprirà una ridda di accuse, processi, udienze che darà vita all’affaire Contini Bonacossi, il più grande scandalo collezionistico italiano che avrebbe segnato per lunghi tratti, più di un decennio, non solo la storia culturale e di costume ma anche quella politica del nostro paese. Ma soprattutto avrebbe macchiato indelebilmente la figura dell’‘autrice’ Elsa de’ Giorgi facendo nascere, sul suo conto, una vulgata diffamante di aneddotica tra Lucrezia Borgia e Madame Bovary arrivando perfino all’invenzione di barzellette su misura come quella, francamente divertente, raccontatami un giorno dallo scenografo e regista Pier Luigi Pizzi: «Elsa de’ Giorgi accompagnata da Donna Vittoria visita per la prima volta la collezione di famiglia. “Ecco…”, dice Donna Vittoria compiaciuta, “Bellini”. “Bellini?”, risponde Elsa de’ Giorgi, “Straordinari vorrà dire!”».

Ma se per certi versi è inutile ricordare qui il coraggio, la tenacia e la straordinaria forza delle idee con cui la de’ Giorgi affrontò lo strapotere del gran mondo continiano, mi pare in primo luogo ingiusto sottacere, invece, come Elsa abbia costruito la sua opera nonostante quell’alone di discredito.

Come dimenticare, infatti, la sua produzione artistica scaturita dalla ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ con Pier Paolo Pasolini: dalla valenza dei testi più o meno in suo onore, alle collaborazioni pontormesche della Ricotta o sadiane di Salò.

E non è stato forse atto di grande critica d’arte l’aver difeso in tutte le sedi, e anche fisicamente, il poeta di Casarsa? Ovvero l’essere stata, senza se e senza ma, in prima linea e a scudo critico, davanti a colui che nelle Biennali contemporanee è ora citato come il maggiore artista del Novecento?

Tralasciando e aspettando di leggere quindi l’infatuazione calviniana che sta tutta nel carteggio amoroso di Pavia ancora secretato e che, si spera, non sia ‘la montagna che partorisce il topolino’, Elsa de’ Giorgi ha vissuto i valori dell’arte sempre a fior di pelle – come riflette il nutrito giacimento di opere a lei dedicate conservato a San Felice Circeo – e in prima persona, tracciando le fisionomie degli artisti di ieri o coltivando le certezze letterarie dell’oggi, come è quella poetica di Roberto Deidier.

A proposito di poesia e di arti figurative si dà notizia qui di un sorprendente componimento scritto da Elsa nel 1964 e intitolato La ballata dei bravi 1963. Apprendiamo della sua esistenza da una lettera, datata 13 maggio dello stesso anno, inviata dall’attrice proprio all’eterno Pasolini.

E. Pecora, Il libro degli amici, Vicenza, Neri Pozza, 2017, p. 114.

E. de’ Giorgi, Conversazione su I coetanei, in T. Tovaglieri, Dicevo di te, Elsa de’ Giorgi, p. 33.

E. de’ Giorgi, I coetanei, p. 206.

Sui rapporti tra la De’ Giorgi e Luchino Visconti imprescindibile è la nota di Giovanni Agosti in G. Testori, Luchino, a cura di G. Agosti, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 316.

Sulle vicende collezionistiche della famiglia Contini Bonacossi la principale referente è Fulvia Zaninelli, si rimanda dunque a F. Zaninelli, Aspetti del collezionismo e del mercato dell’arte del Seicento italiano all’inizio del Novecento, in A. Mazzanti, L. Mannini, V. Gensini (a cura di), Novecento sedotto. Il fascino del Seicento tra le due guerre, catalogo della mostra, Firenze, Polistampa, 2010, pp. 89-97; F. Zaninelli, Alessandro Contini Bonacossi, “antiquario” (1878-1955). The Art Market and Cultural Philantropy in the Formation of American Museums, PhD thesis, The University of Edinburgh, 2018. Ma si veda anche V. Contini Bonacossi, Diario americano 1926-1929, Prato-Siena, Gli Ori, 2007-2008; La collezione Contini Bonacossi nelle Gallerie degli Uffizi, Firenze, Giunti, 2018; T. Tovaglieri, I Contini Bonacossi e l’arte barocca, Torino, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, 2022.

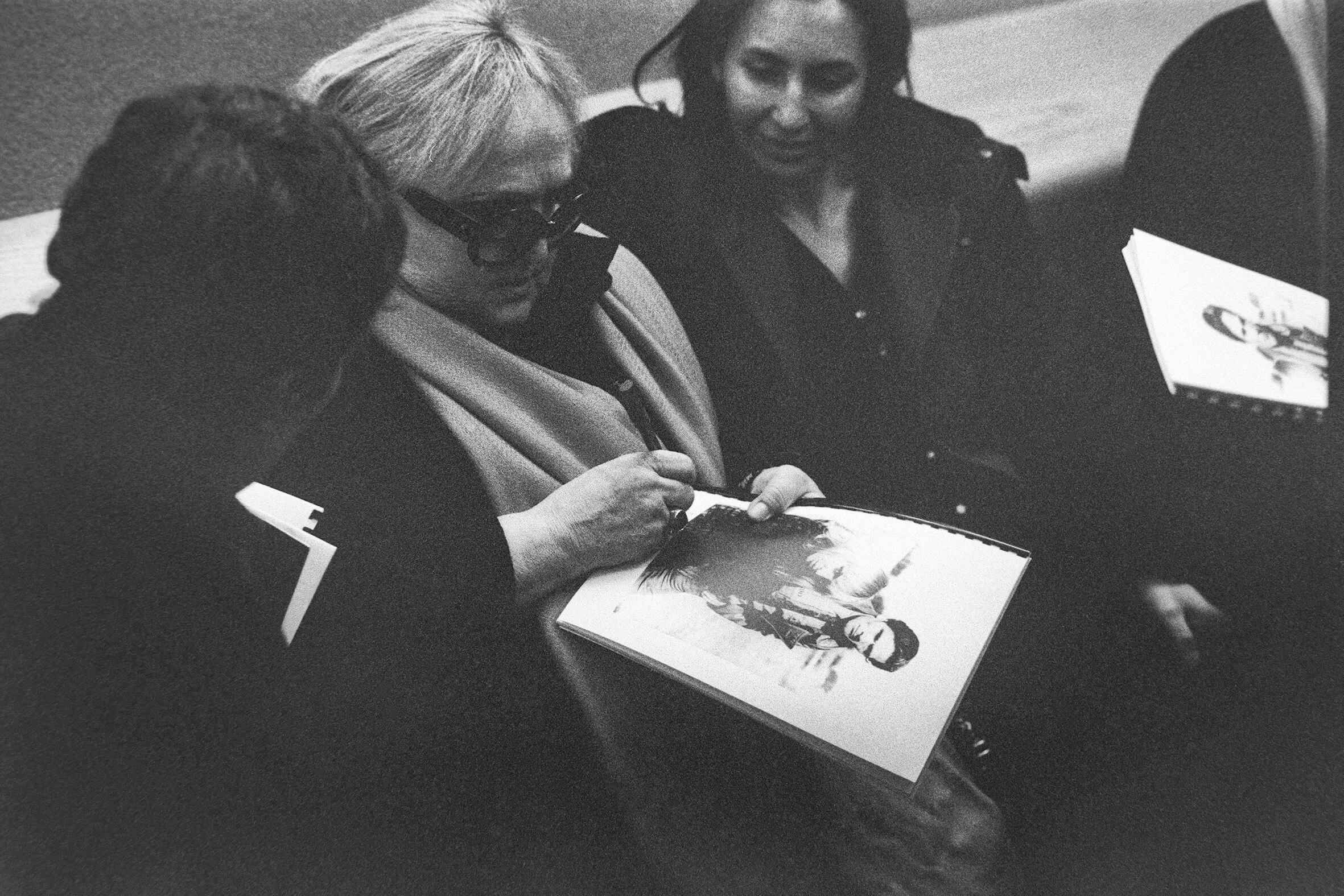

L’immagine di Elsa de’ Giorgi è stata raffigurata da svariati artisti del Novecento: dall’illustratrice Brunetta ad Adriana Pincherle, da Mino Maccari a Guttuso, da Leoncillo a Carlo Levi. Molte di queste opere facevano parte della collezione privata dell’attrice conservata nella sua casa a San Felice Circeo e sulla quale è oggi disponibile V. Zileri Dal Verme (a cura di), Elsa de’ Giorgi e il Circeo, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2021.

)