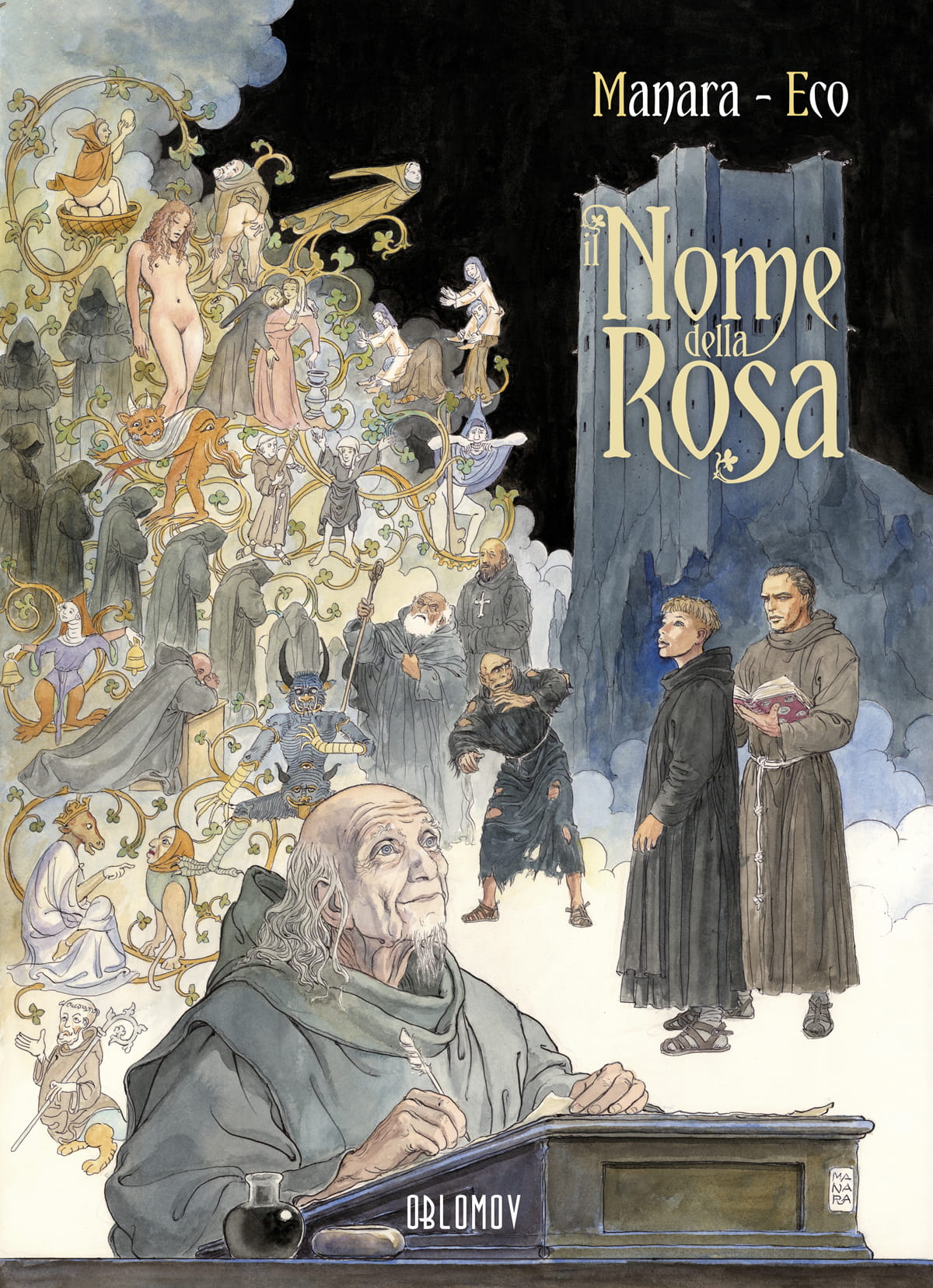

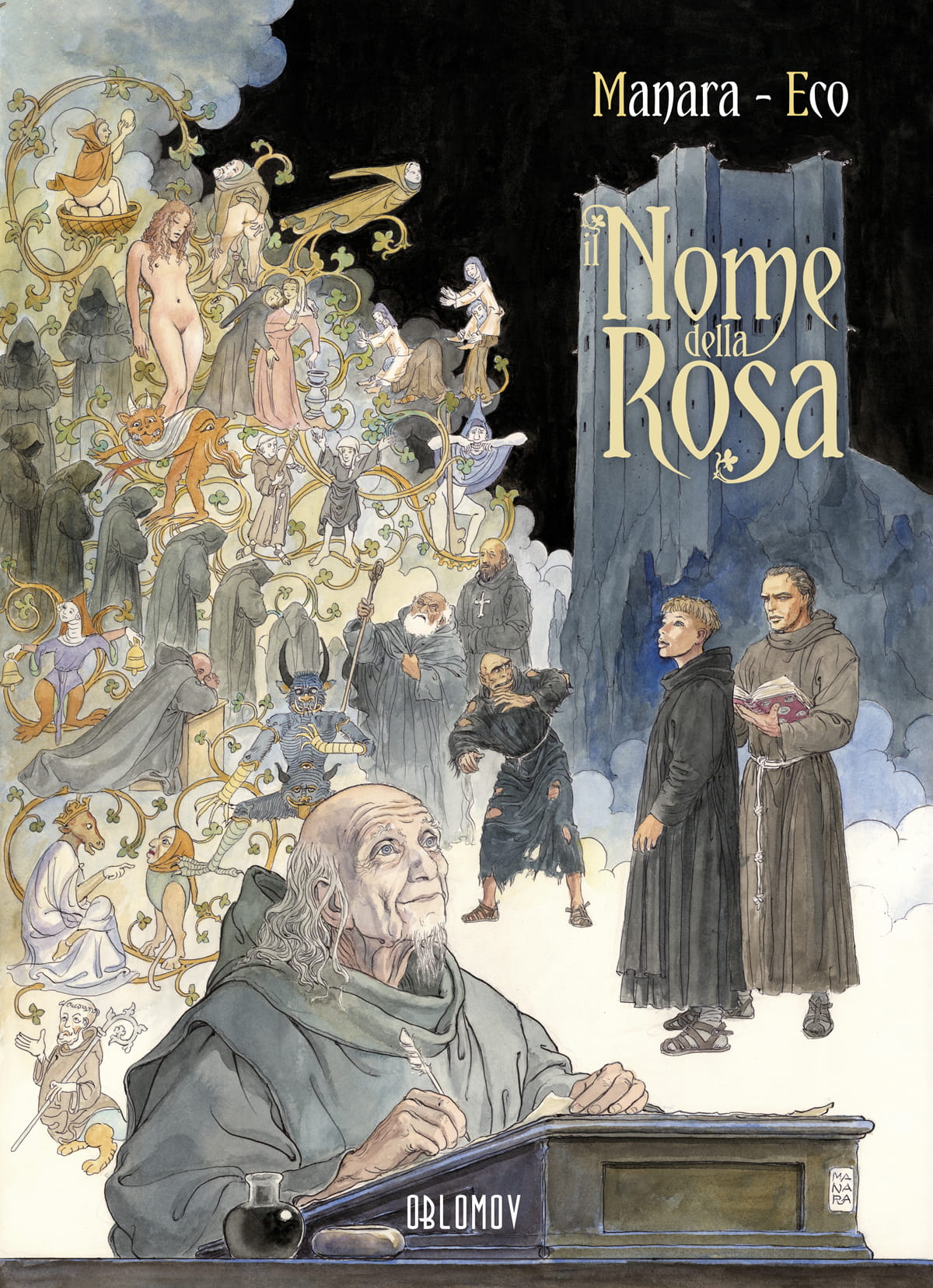

Ben diversa l’impostazione del rapporto fra testo e immagine proposta da Manara, che decide di protendere più per una rilettura del Nome della rosa come romanzo di formazione, immergendo ancora di più il lettore nel punto di vista del giovane monaco Adso, il vero protagonista di questa versione.

In tale direzione, Manara ha sfruttato sia le ekphrasis presenti nel testo, sia «il romanzo e gli scritti preparatori disegnati da Eco» come «unico riferimento e uniche fonti». I dialoghi sono riportati così come scritti nel romanzo e non vi è alcun cambiamento nella trama e anche la trasposizione visiva è piuttosto fedele ai disegni di Eco, come si nota nella raffigurazione di personaggi che, nonostante siano tratteggiati con uno stile diverso rispetto a quello dei bozzetti dello scrittore, corrispondono ad essi quanto ad espressività. Manara ricalca fedelmente la disposizione degli edifici in pianta e ripropone gli edifici medievali che erano stati di ispirazione allo scrittore: per esempio, tra i disegni di Eco compare Castel del Monte, il cui portale è riprodotto nel fumetto come ingresso della biblioteca.

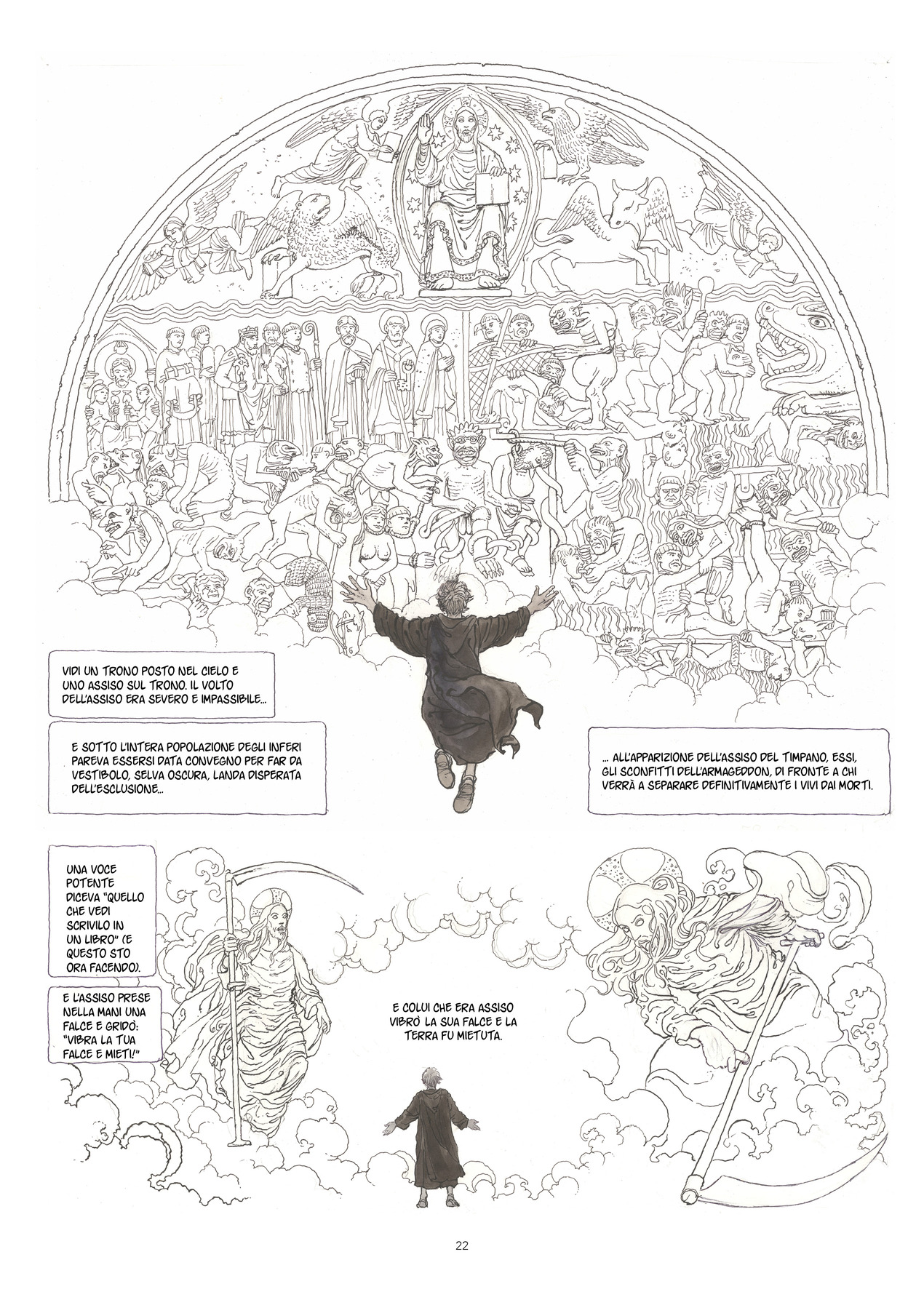

Per le immagini di cui non ha dei riferimenti visivi offerti direttamente da Eco, Manara utilizza le descrizioni inserite nel romanzo: è il caso della chiesa abbaziale, tratteggiata come un’architettura romanica e che mostra diversi richiami – in particolare nella resa della ‘guglia arditamente puntata verso la volta celeste’ – con l’abbazia di Chiaravalle a Milano e la sua torre detta Ciribiciaccola. Il medesimo procedimento è utilizzato anche per il portale della stessa chiesa abbaziale, per il quale Manara unisce i dettagli forniti dallo scrittore e i modelli realmente esistenti, al fine di ricreare le raffigurazioni mostruose che tanto intimoriscono Adso. La parte superiore, costituita da un Cristo in mandorla circondato dal Tetramorfo, non è altro che il timpano centrale del portail royal della cattedrale di Chartres, mentre il repertorio dei demoni nella parte inferiore è ripreso dal portale occidentale della chiesa di Sainte-Foy di Conques, le cui iconografie sono state smembrate e ricomposte nella vignetta per la costituzione di un insieme di figure e personaggi secondo uno schema iconografico plausibile.

Questi modelli non sono casuali: Eco per la sua tesi di laurea sul Problema estetico in San Tommaso ha visitato in Francia alcuni monumenti medievali che gli sono certamente serviti come fonte di ispirazione per la stesura del romanzo, rielaborati e proposti per l’occasione dal fumettista. In virtù di ciò, Manara non si dimentica di raffigurare l’opera che ha contribuito ad ispirare la stesura del romanzo: egli ripropone la miniatura del folio 186 v. del Beatus de Facundus 1047 (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitrina 14-2), ibridandola con una pagina dell’Apocalisse di Bamberga (Bamberga, Staatsbibliothek, Msc, Bibl. 140, f. 129 v.) per il ‘libro dai colori vivaci’ osservato da Adso nella biblioteca, omaggio ai Commentari dell’Apocalisse redatti da Beato di Liebana, i quali erano stati a loro volta commentati dallo stesso Eco in un volume edito da Franco Maria Ricci nel 1973.

Allo stesso tempo, Manara non rinuncia a rivendicare il proprio spazio, dedicando intere tavole ai marginalia e al mondo delle miniature medievali, a riprova sia della sua erudizione sia del suo virtuosismo come disegnatore. È il caso della pagina miniata del salterio incompiuto di Adelmo, per la cui rappresentazione il «fumettaro» – come si definisce Manara stesso – non rispetta la descrizione del romanzo e copia personaggi chimerici di alcuni manoscritti come il Breviario di Renaud de Bar (Verdun, Bibliothèque municipale, ms. 107) o il Beinecke 229 (Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, ms. 229) contenente i romanzi arturiani o, ancora, il Salterio di Luttrel (London, British Library, ms. 42130), solo per menzionarne alcuni.

Tutte le citazioni presenti nel testo sono riprese dall’intervista di Adriano Ercolani a Manara, ‘Il monastico Manara’, Linus, LVIII, 1, gennaio 2022, pp. 30-35.

)