P.P. Pasolini, ‘La religione del mio tempo’, in La religione del mio tempo [1961], ora in Id., Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti, Milano, Mondadori, 2003, I, pp. 978-979.

1. I viaggiatori nelle notti romane

[…] ahi, come so capire coloro che tale figura

dell’anima siano spinti ad esprimere!

Col più alto di questi, andavo per l’oscura

galleria dei viali, una notte, al confine

della città, battuta dalle anime

perdute, sporchi crocefissi senza spine,

allegri e feroci, ragazzacci e mondane,

presi da ire di viscere, da gioie

leggere come le brezze lontane

scorrenti su loro, su noi,

dal mare ai colli, nel tempo

delle notti che mai non muoiono…

Io sentivo il sacrilego sentimento

che esaltava il mio amico a quelle

forme dell’esistere, prede d’un vento

che le trascinava sulla terra,

senza vita alla morte, senza coscienza

alla luce: ma gli erano sorelle:

come per lui, lottare per l’esistenza

fu buio in cuore, male, disprezzo

vitale per l’esistenza altrui, adolescenza

umiliante, e felice, in mezzo

al branco dei lupi ben adulti,

loro sì, pronti, aggiornati sul prezzo

della vita: custodi di culti

o padroni di stati, ladri o servi,

arrivisti o autorità, re o ultimi

dei paria, tutti, fino dai più acerbi

anni, nella norma che vuole uguali:

a non capire, a capire senza mai perdersi.

Poi corremmo come in cerca dell’ignaro

Dio che li animava: lui lo sapeva, dove.

Guidava la sua Cadillac di cinematografaro,

con un dito, arruffando con l’altro la giovane

sua grossa testa, parlando, stanco e instancabile…

Giungemmo: dietro a Tor Vajanica,

un vento inaspettato, ora, soffiava […].

Sono alcuni versi della poesia La religione del mio tempo, scritti fra il 1957 e il 1959, e fu lo stesso Pier Paolo Pasolini a precisare in una nota alla fine del libro omonimo che il ‘cinematografaro’ evocato era Federico Fellini. All’epoca, infatti, il regista amava guidare automobili di lusso (come qualche anno più tardi accadrà allo stesso Pasolini) e lo scrittore lo aveva già raffigurato in Nota su “Le notti”, mentre, guidando con una mano sola, si girava e rigirava i capelli, usando il solo indice come tornio o fuso.

Se aggiungiamo a questi due testi altri contributi – come la recensione che avrebbe scritto nel 1960 su La dolce vita, l’amaro resoconto diaristico delle iniziali vicende produttive di Accattone pubblicato ‘a caldo’ su «Il Giorno» nell’ottobre del 1960, l’intervento polemico nel documentario di Maurizio Ponzi (Fellini in città, 1968) e le due recensioni che nel 1973 avrebbe dedicato ad Amarcord libro e film, oltre a varie dichiarazioni in interviste e a riferimenti in altri testi – è possibile riscontrare subito come Fellini sia stato l’autore di cinema italiano su cui Pasolini ha scritto di più, adottando generi diversi: la poesia, la saggistica, la diaristica, la scrittura per il cinema (si pensi agli accenni sulla personalità di Fellini dissimulati nel personaggio del suo alter ego Guido nel trattamento per un film mai fatto, Viaggio con Anita, su cui ritorneremo), i film (la menzione del nome di Fellini in una celebre sequenza de La ricotta, 1963, e anche la citazione ‘felliniana’ rivendicata dallo stesso Pasolini nella scena degli artisti girovaghi in Uccellacci e uccellini, 1966) e gli interventi audiovisivi.

Quando scrisse La religione del mio tempo, il rapporto con Fellini era cominciato da un paio d’anni, aveva già conosciuto la collaborazione artistica per Le notti di Cabiria e probabilmente attraversava la fase di più assidua e intensa frequentazione. In quei versi, Pasolini esprime la condivisione con Fellini del ‘sentimento sacrilego’ per quelle ‘forme dell’esistenza’, le ‘anime perdute’ di «ragazzacci e mondane», ossia i diseredati, gli emarginati, i reietti condannati dal moralismo convenzionale.

P.P. Pasolini, ‘Nota su “Le notti”’[1957], in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, I, pp. 699-707.

Giulietta Masina in Le notti di Cabiria

Fellini aveva chiesto la collaborazione di Pasolini a Le notti di Cabiria proprio per la sua conoscenza del sottobosco della prostituzione ma lo scrittore allude, probabilmente, anche alla creazione felliniana della ‘folle’ e povera Gelsomina che era stata protagonista de La strada (1954). Pasolini scopre quindi in Fellini un artista che ama anch’egli la diversità, quella dei folli, dei derelitti e degli emarginati, senza pregiudizi borghesi. Non a caso il loro rapporto, come racconterà molti anni più tardi Fellini, era nato dopo che questi aveva letto il romanzo Ragazzi di vita, probabilmente già nel 1955, e aveva contattato Pasolini per proporgli di collaborare a un progetto incentrato su alcuni ‘ragazzi selvaggi’:

Mi innamorai del testo [Ragazzi di vita], del suo stile espressivo limpido, delle coraggiose descrizioni dei ragazzini di strada a Roma – a tal punto che inventai la storia di una banda di ragazzini senza casa che occupavano un intero casamento nella periferia di Roma, e la strana comunicazione, virtualmente telepatica, che esisteva fra loro. Era un film influenzato dal romanzo di Pasolini, da I figli della violenza di Buñuel e da uno dei miei migliaia di progetti accantonati.

F. Fellini, Sono un gran bugiardo, a cura di D. Pettigrew, Roma, Elleu, 2003, pp. 77-78.

Un progetto che purtroppo sarebbe morto sul nascere per l’insorgere del ‘cantiere’ di Le notti di Cabiria. Entrambi rimasero colpiti da questo primo incontro. Fellini ricorda:

Quando lo vidi apparire all’entrata [del caffé Canova di Roma], vidi il corpo teso e polveroso di un gallo da combattimento – e non l’ascetico poeta che avevo immaginato in termini marxisti. Camminò fino al nostro tavolo con una curiosa andatura elastica, come se le sue corte gambe avessero delle molle. Si tolse gli occhiali da sole e timidamente, senza alcuna presunzione, si presentò. Così diventammo amici. Era impossibile non apprezzarlo: possedeva un temperamento così ricco, così spontaneo e generoso. Quello stesso pomeriggio e per le settimane a venire, andammo al cinema insieme.

Ibidem.

In un’altra rievocazione, lo accomuna ad uno scrittore prediletto come Kafka:

Una volta mi disse: «la verità è che tutto è caos», ma in contrasto con questa frase che mi colpì per la sincerità beffarda che conteneva, c’era l’accettazione rassegnata e sconfitta. Aveva una sorta di dolcezza ferita che suggeriva quel fascino misterioso e segreto che ho sempre immaginato avesse Kafka.

F. Fellini, ‘Pier Paolo’, a cura di R. Cirio, L‘Espresso, 19 gennaio 1992, p. 85.

Pasolini, dal canto suo, scrisse: «Ricorderò sempre la mattinata in cui ho conosciuto Fellini: mattinata “favolosa”, secondo la sua “punta” linguistica più frequente».

«Favolosa» anche perché, conoscendo Fellini, scoprì un artista che era attratto dall’irrazionalità, dalla dimensione istintiva e pulsionale. Non sappiamo se, com’è probabile, Pasolini fosse a conoscenza anche dell’amore dell’autore dei Vitelloni per il mondo contadino, scoperto frequentando da bambino la casa della nonna paterna a Gambettola, in un modo più istintivo ed emotivo di Pasolini che aveva anche studiato le forme espressive della cultura contadina (i dialetti, la poesia popolare, le canzoni).

Scrive ne La religione del mio tempo: «Poi corremmo come in cerca dell’ignaro / Dio che li animava: lui lo sapeva, dove». L’incontro di Pasolini e Fellini fu quindi il riconoscimento reciproco di due visionari, accomunati dall’esigenza di un rapporto diretto, fisico, con la realtà per poi trasfigurarla, in una forma di neoespressionismo tragico il primo, di dilatazione onirica il secondo. Pur nella diversità estetica e stilistica che li separava, i due cineasti avevano alcuni elementi in comune: la predilezione per la pratica creativa del doppiaggio cinematografico, risultato di manipolazione, ‘sporco’, e per le sonorità dialettali. Inoltre, dal Neorealismo mutuarono la pratica di scegliere spesso attori non professionisti, presi dalla strada, per i loro film, perché dotati di una fisicità espressiva che talvolta mancava negli attori professionisti.

Come per Fellini, anche per Pasolini la dimensione onirica è fondamentale e nel suo primo film, Accattone (1961), la sequenza di un sogno del protagonista offre la chiave per addentrarsi nella sua interiorità. In seguito Pasolini realizzerà due opere dove i piani del sogno e quelli della realtà si confondono di continuo, Il fiore delle Mille e una notte (1974) e Salò (1975).

P.P. Pasolini, ‘Nota su “Le notti”’, p. 699.

2. Il gattino peruviano, il gattone siamese e le borgate infernali

Durante la preparazione de Le notti di Cabiria, il regista condusse con sé lo scrittore, sempre con la propria Cadillac, in corse notturne nei luoghi periferici di Roma, nelle campagne laziali o nella vicina Ostia, a contemplare la distesa del mare. Il pretesto era la ricerca della famigerata ‘Bomba’, una prostituta leggendaria, un tempo bellissima, che sarebbe stata raffigurata, ormai pateticamente decaduta, in una sequenza del film che avrà problemi con il Vaticano (la sequenza, cosiddetta dell’Uomo del sacco, tagliata nella prima edizione del film, fortunatamente è stata conservata e reintegrata nel restauro del 1998).

Quando si inoltravano nelle borgate, dove, secondo il suo racconto, Fellini poteva contare sulla presenza di Pasolini come ‘garante’ della propria incolumità, entravano in piccoli inferni:

Giravo con lui per certi quartieri immersi in un silenzio inquietante, certe borgate infernali dai nomi suggestivi, da Cina medievale, Infernetto, Tiburtino III, Cessati Spiriti. Mi conduceva come se fosse Virgilio e Caronte insieme, di entrambi aveva l’aspetto; ma anche di uno sceriffo, di un piccolo sceriffo che andava a controllare ambienti molto familiari. Si divertiva ai miei allarmi, era lì col sorriso di chi ha visto di più, di peggio, anzi si augura che il peggio possa accadere, da un momento all’altro, soprattutto per compiacere l’amico ospite e turista. Tanto c’era lui lì a spiegare e a difenderlo, sceriffo conosciuto. Ogni tanto sbucavano da certe finestre, da certe porte, da angoli bui imprevedibili presenze, ragazzetti che lui si compiaceva di presentare come se fossimo in Amazzonia, tra esseri fantastici, selvaggi, antichi.

F. Fellini, ‘Pier Paolo’, p. 83.

Pasolini, esperto dei luoghi, conduceva quindi Fellini a visitare quel mondo sconosciuto e gli consentiva così di osservarlo da vicino, traendone elementi comportamentali o altri dettagli che forse avrebbe trasferito nei personaggi dei lenoni che attorniavano le prostitute delle Notti di Cabiria o della folla della sequenza del Divino Amore, o che sarebbero invece rimasti depositati nell’archivio della sua immaginazione.

In quel tempo trascorso insieme, Pasolini studiava Fellini, raffigurandosi accanto a lui, ironicamente come un «gattino peruviano accanto al gattone siamese» e ne scrisse una descrizione che si addentrava nell’intimo delle contraddizioni felliniane, della sua personalità di uomo:

Immaginate un lumacone grande come una città – Cnosso o Palmira – nel cui interno entrare come eroi di Rabelais: e lì dentro ritrovare cose dapprincipio deludenti, come un benzinaro o una puttanella che batte in costume da vignetta: provare un senso di sproporzione tra l’enormità dell’ambiente e la meschinità del concreto-sensibile ivi trasferito: ma poi un po’ alla volta accorgersi che la lumaca-labirinto digerisce e assimila tutto nei suoi visceri, orrendi e radiosi: digerisce anche voi, se non state attenti.

La forma di uomo che Fellini possiede è incessantemente pericolante: tende a risistemarsi e riassestarsi nella forma precedente che la suggerisce. Una enorme macchia, che a seconda della fantasia può assomigliare a un polipo, a un’ameba ingrandita dal microscopio, a un rudere azteco, a un gatto annegato. Ma basta un colpo di ponentino, uno sbandamento della macchina, per rimescolare tutto, e ritrasformare il coacervo in un uomo: un uomo tenerissimo, intelligente, furbo e spaventato, con due orecchie create nel più perfetto laboratorio di articoli acustici, e una bocca che sparge intorno i più curiosi fonemi che incrocio romagnolo-romanesco abbia mai prodotto: gridi, esclamazioni, interiezioni, diminutivi, tutto l’armamentario della pre-grammaticalità pascoliana.

P.P. Pasolini, ‘Nota su “Le notti”’, p. 700.

È una descrizione al tempo stesso immaginifica e precisa. Pasolini vede Fellini come un organismo cangiante, astuto e spaventato (nel senso, forse, che era caratterizzato da mille timori, ansie, insicurezze più o meno dissimulate).

Da studioso di Pascoli (su cui si era laureato), Pasolini coglie subito la grande sensibilità non soltanto visiva del grande cineasta, ma, come si è detto, anche attenta alle sonorità. Infatti nel suo cinema troviamo sempre un ventaglio dialettale estremamente ricco ed eterogeneo: i personaggi si esprimono nei dialetti più diversi, sia settentrionali che meridionali.

Più avanti Pasolini aggiunge che è anche una:

[…] secrezione calcinata, cancerosa e preziosa come perla, con questo diamantifero bubbone, ho lavorato per alcune settimane, sempre sull’equivoco che dicevo: poi, piano piano ho capito. Fellini è una savana piana di sabbie mobili, per penetrate nella quale necessita o la guida nera della malafede o l’esploratore bianco della razionalità; ma poi né l’uno né l’altro basterebbero, e il territorio resterebbe inesplorato se Fellini stesso non mandasse, distrattamente, e come per caso, a guidarti un uccellino magico, un grillo sapiente, una pascoliana farfalla … Cosi infine ho potuto riassestare il rapporto. Ma forse non era necessario: Fellini prende comunque dai suoi collaboratori quello che deve prendere: che lo capiscano o non lo capiscano. Tu parli, scrivi, ti entusiasmi: lui si diverte, e silenziosamente pesca nel fondo.

Ivi, pp. 706-707.

Pasolini intuisce un pericolo latente nella fisionomia psicologica del grande cineasta di Rimini: Fellini digerisce ogni esperienza e ogni individuo che attraggano la sua attenzione e accendano suggestioni nella sua immaginazione. ‘Digerisce’ sta per ‘rielabora’, ‘reinventa’ ma anche ‘divora’, nel senso che si nutre soltanto di ciò che può essere ‘nutriente’ per i suoi film. In un certo senso fu ciò che sarebbe avvenuto per la mancata produzione di Accattone.

3. Il ‘vescovone’ della Federiz

Nel 1960, sull’onda dell’immenso successo internazionale della Dolce vita, Fellini fondò una società di produzione cinematografica con Angelo Rizzoli, battezzata Federiz, di cui quest’ultimo era il finanziatore, il regista e il direttore artistico, che ebbe vita breve. Molti giovani cineasti si rivolsero alla neonata società, come Marco Ferreri, Ermanno Olmi, Vittorio De Seta, Gian Vittorio Baldi e fra i progetti subito accolti ci fu anche l’esordio di Pasolini nella regia, Accattone. Gli venne chiesto di realizzare due sequenze come provino ma una volta visionate, Rizzoli, che aveva già un’avversione pregiudiziale contro Pasolini, le ritenne disastrose e fu sostenuto in questa posizione dall’organizzatore generale Clemente Fracassi. Anche Fellini non le apprezzò e rinunciò a difendere l’amico. Lo convocò ma non gli disse lealmente la verità, ossia che la Federiz non aveva nessuna intenzione di produrre il suo progetto, come avrebbe ammesso egli stesso molti anni dopo:

Quanto al me giocavo a fare il produttore ed ero irresponsabile più che ottimista. Pier Paolo girò i provini e io, suggestionato dai pareri negativi di Rizzoli e de Frascassi, oltre che da una troppo personalistica visione delle cose, giudicai e sbagliai. […]

Fui costretto a dire Pier Paolo non la verità, ma che era meglio aspettare ma lui, intelligente com’era, capì che c’erano resistenze anche da parte mia, cosa non vera, e sorridendo con un po’ di mestizia mi disse: “Certamente non posso fare del cinema come lo fai tu”. Per fortuna incontrò subito Alfredo Bini e il loro sodalizio funzionò. Cercai di farmi perdonare quella presa di distanza, apprezzai persino esageratamente il film e soprattutto mi diedi di fare perché venisse liberato dal blocco della censura. Pasolini scrisse in quell’occasione un articolo sul «Giorno» in cui raccontava tutta la storia con onestà, con molta acutezza e anche con un po’ di umorismo, cosa che non apparteneva alle sue corse. In quell’articolo da lui battezzato come “l’elegante vescovone” per il modo in cui, con grande imbarazzo, gli diedi la notizia negativa sul film”.

F. Fellini, ‘Pier Paolo’, pp. 84-85.

La parola «vescovone» era una forma elegante per accusare Fellini di ipocrisia e le pagine di quel diario trasudano di aspra delusione, resa ancora più crudele dal dolore di vedere svanire un progetto e l’avvio di una nuova declinazione della propria attività artistica.

Forse anche per il rimorso di non avere sostenuto la produzione di Accattone, Fellini intervenne pubblicamente in difesa del film, nell’ambito della tavola rotonda organizzata a Roma dal produttore Alfredo Bini con la rivista «Europa letteraria» il 16 ottobre 1961, per protestare contro la decisione della censura (precisamente, dal sottosegretario al Ministero del Turismo e Spettacolo Renzo Helfer) di non concedere il nulla osta al film Accattone.

Fellini si schierò apertamente contro la censura e a favore di Accattone, analogamente a Giulio Carlo Argan e Giancarlo Vigorelli, e, fra l’altro, dichiarò:

[…] siamo davanti a un film profondamente umano e profondamente cristiano. Quindi le perplessità della censura, non capisco proprio a che cosa possano approdare, tranne che fare un’ennesima brutta figura. Probabilmente al punto in cui stanno le cose, dal momento che ancora non si sono pronunziati, cioè non hanno ancora espresso nessun verdetto negativo, proporrei una soluzione forse ingenua: scrivere una lettera, che esprima il parere di tutti noi, o almeno di quelli che sono d’accordo, e firmarla.

Dal momento che ancora non hanno detto no decisamente, ma nicchiano, e tentano di prendere tempo, penso che non siano nelle condizioni di potere prendere una posizione decisa e netta, perché, probabilmente, se il giorno dopo sbloccano questo divieto… quindi penso che una lettera aperta, pubblicata dai giornali, in cui si esprimano le emozioni che ispira questo film e il bene che può fare, con le firme di persone autorevoli e insospettate, possa essere un tentativo di mettere questi signori davanti a un fatto concreto.

L. De Giusti, R. Chiesi (a cura di), Accattone. L’esordio di Pier Paolo Pasolini raccontato dai documenti, Bologna, Cineteca di Bologna, 2015, pp. 172-173.

Da quel momento il rapporto fra Fellini e Pasolini continuò in modo più intermittente, con periodi segnati da contrapposizioni e da polemiche mai eclatanti ma neanche irrilevanti e senza più quell’assiduità, quell’empatia che si era stretta nei primi anni.

Probabilmente una delle ragioni del raffreddamento del loro rapporto, ancora più che nell’incidente di Accattone, la si può individuare nelle parole scritte da Tullio Kezich in una nota del libro da lui curato che raccoglie gli articoli pasoliniani sul cinema: «Fellini non riusciva a nascondere la propria scarsa fiducia nella vocazione di Pasolini come cineasta e Pasolini continuò a covare un comprensibile risentimento».

Dopo Accattone, infatti, Fellini evitò sempre di menzionare i film di Pasolini. Si può trovare un indizio concreto delle sue riserve in un’intervista riportata in un libro di José-Luis de Villalonga:

T. Kezich, nota a P.P. Pasolini, I film degli altri, a cura di T. Kezich, Parma, Guanda, 1996, p. 153.

“Cosa ne pensate di Pier Paolo Pasolini?”

Fellini getta uno sguardo sull’ometto come se lo vedesse per la prima volta:

“È un grande, un grandissimo poeta”.

“Ma oltre a ciò…?”

Fellini, sgranando gli occhi:

“Forse non le basta?” (…)

“Ma cosa pensa del Pasolini uomo di cinema?”

Fellini, girando i pollici:

“Non vado mai al cinema”.

J.-L. de Villalonga, Ho sognato Anita Ekberg. Intervista con Federico Fellini, Milano, Medusa, 2014, pp. 51 e 117.

Al tempo stesso, però, Fellini non mancò di esprimere la sua solidarietà a Pasolini durante le aspre vicissitudini de La ricotta (1963), l’episodio di RoGoPaG. È il periodo in cui inizia una sorta di sporadico – e caustico – dialogo a distanza fra i due artisti che si citano reciprocamente nei film, con un procedimento inedito per entrambi (poco o per nulla propensi a citare i nomi di cineasti italiani, o anche stranieri, all’interno del proprio cinema).

Iniziò Pasolini con la celebre sequenza de La ricotta dove il regista Orson Welles risponde alla domanda del giornalista sul «nostro grande regista» Fellini, con le allusive parole «Egli danza». In realtà, come dimostra una prima stesura della sceneggiatura, Pasolini aveva inizialmente previsto di attribuire a sé stesso quella frase, allusiva alla disinvoltura con cui un artista agisce all’interno dell’industria dello spettacolo e dello show business in genere. Pochi anni più tardi, all’inizio del 1967, rispondendo alla domanda di Peter Dragadze su quali fossero i cineasti che amava di più, Pasolini menzionava, accanto ai prediletti Murnau, Chaplin, Dreyer, Mizoguchi, Keaton, Bergman, Renoir, Tati e Godard, anche «il buono e matto Fellini» ma di lì a poco il loro rapporto entrò in crisi.

Fellini, dal canto suo, riservò al poeta-regista due citazioni esplicitamente sarcastiche. La prima, la più velenosa, in Toby Dammit (1968), episodio di Tre passi nel delirio, dove fece dire a padre Spagna (Salvo Randone), delegato della produzione del primo western cattolico per accogliere il protagonista inglese, che il loro film sarebbe stato:

P.P. Pasolini, ‘Questo è il mio testamento ’(1967-68)’, trascrizione delle riflessioni espresse durante gli incontri con il giornalista inglese P. Dragadze, pubblicate postume su Gente, il 17 novembre 1975, ora con il titolo [Quasi un testamento] in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, p. 865.

[…] il ritorno di Cristo in una desolata terra di frontiera, che è poi la vivente realtà dei desideri di tutti gli uomini. Che Cristo torni a manifestarsi. Lui, ossia la pace dell’anima come una presenza concreta, tangibile. Vivo! Cristo lo è già in noi ma presentarlo così, nella sua ovvia quotidianità. Ah beh certo, può sembrare un’operazione disperata, blasfema oserei dire! Ma lei sa, lei comprende, nella sua sensibilità di artista, credente o no, non importa, che certo cinema, di struttura diciamo, può rendere quella sublime poesia con immagini… elementari, nude, eloquenti, nella loro povertà. Sintagmatiche, come direbbe il mio amico Roland Barthes! Insomma, guardi, qualcosa fra Dreyer e Pasolini! Con un pizzico di Ford, beninteso!.

In seguito cita una derisoria fusione fra Piero della Francesca e Fred Zinnemann e il bersaglio sembra essere anzitutto la solennità austera de Il Vangelo secondo Matteo (1964). Forse si può ravvisare anche il sarcasmo verso la partecipazione di Pasolini al western spaghetti ‘marxista’ di Carlo Lizzani, Requiescant (1967). Padre Spagna (forse una parodia del gesuita padre Arpa, che frequentava sia Pasolini che Fellini), è ripreso in una luce calda e incombe su Toby Dammit, dominandolo mentre parla compiaciuto e la macchina da presa intanto inquadra l’allucinato paesaggio dell’autostrada nei pressi di Fiumicino. Un’allusione più bonaria la troviamo nel breve film nel film che Fellini girò per la NBC statunitense, Block-notes di un regista (1969), dove un giovane dall’aria trucida, scovato dalla sua troupe al mattatoio, dice, noncurante: «Eh, io ho lavorato col regista Pasolini…».

In quel periodo Pasolini intervenne in modo molto critico nei confronti del regista romagnolo nel documentario Fellini in città (1968) di Ponzi e la tensione fra i due si inasprì quando scoppiò la contestazione alla Mostra del cinema di Venezia. Pasolini non volle partecipare e invece Fellini e Visconti portarono fuori concorso, rispettivamente, Fellini Satyricon e La caduta degli dei. In un’intervista televisiva dove apparivano insieme, i due grandi cineasti furono «complici», come li accusò Pasolini stesso, «nel dir male, senza nominarlo, dell’assente (cioè di me: che ero assente per protestare contro due processi dovuti alla mia presenza a Venezia l’anno precedente». È il periodo in cui il poeta-regista definisce Fellini «figlio obbediente» per accusarlo della sua ostilità alla contestazione, nei cui confronti, peraltro, anch’egli avrà posizioni molto contraddittorie. Un superamento delle polemiche e un riavvicinamento si verificherà all’inizio degli anni ‘70, quando Pasolini dedicherà due ampie analisi ad Amarcord (1973), al libro derivato dalla sceneggiatura scritta con Tonino Guerra e al film, esaltando nell’occasione anche Roma (1972).

Saranno accomunati dalla brutta esperienza del furto di settantaquattro ‘pizze’ di pellicola, relative ai negativi originali, consumatosi intorno a Ferragosto del 1975 negli stabilimenti della Technicolor ai danni de Il Casanova di Fellini e di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini.

Fellini ricorderà con queste parole il loro riavvicinamento negli ultimi anni:

Negli ultimi tempi portava gli occhiali neri, si vestiva come un personaggio da film di fantascienza di adesso, tipo Terminator, con i giubbotti di cuoio. E poi era diventato più silenzioso, tendeva all’immobilità. Ricordo una volta alla Safa Palatino rimase seduto, immobile e silenzioso, per ore, su una seggioina scomoda. Ci eravamo salutati con molta effusività, abbracciandoci, perché la nostra amicizia ricordava un po’ alla scuola, aveva bisogno anche del contatto fisico.

F. Fellini, Pier Paolo, a cura di R. Cirio, L‘Espresso, 19 gennaio 1992, p. 84.

Nella stessa occasione, il regista romagnolo esprimeva anche un sentimento di rimpianto:

Il rimpianto di non averlo visto più spesso, di non aver approfittato della sua generosità, della sua cultura. E poi, forse, mi illudo, se c’era qualcuno con cui confidarsi, credo che con me l’avrebbe fatto volentieri, probabilmente soltanto per stupirmi. O anche per tentare, come qualche volta è successo, di avere un punto di vista diverso dal suo, in qualche mondo che gli si presentava sempre più atroce, indecifrabile, minaccioso. Una volta mi disse: “la verità è che tutto è caos”, ma in contrasto con questa frase che mi colpì per la sincerità beffarda che conteneva, c’era l’accettazione rassegnata e sconfitta. Aveva una sorta di dolcezza ferita che suggeriva quel fascino misterioso e segreto che ho sempre immaginato avesse Kafka.

Ivi, p. 85.

Un’estrema sintonia postuma con Pasolini Fellini la trovò nella propria avversione per la televisione berlusconiana (e non) come macchina di degrado, di abbruttimento sociale e culturale e così la rappresentò nel film Ginger e Fred (1985). Fellini riteneva che la TV, in particolare il modello berlusconiano, avesse devastato l’Italia colpendo, mutando e deformando in modo irreversibile la coscienza degli italiani, il loro modo di vivere, la loro cultura. In questo senso, Fellini finì per condividere molti aspetti dell’ultima visione pasoliniana, ‘corsara’ e ‘luterana’.

4. Pasolini collaboratore di Fellini (1956-1959): Le notti di Cabiria, Viaggio con Anita e La dolce vita

Dalla collaborazione con Pasolini, in realtà, Fellini derivò ben poco: ne Le notti di Cabiria dove è accreditato solo come «collaboratore alla sceneggiatura» (in posizione accessoria rispetto allo stesso Fellini, a Tullio Pinelli ed Ennio Flaiano) rimasero soltanto alcuni dialoghi delle sequenze ambientate alla «Passeggiata archeologica» e in quella del pellegrinaggio al santuario del «Divino Amore». Fra il 1957 e il 1958 si colloca l’apporto pasoliniano al progetto di Viaggio con Anita che avrebbe narrato il viaggio di uno scrittore, Guido (come il protagonista di 8 ½) che da Roma ritorna nella cittadina romagnola delle sue origini, Fano, accompagnato dall’amante (Anita, appunto, una ragazza bellissima e sensuale), perché richiamato dalla famiglia al capezzale del padre morente. Ritrovando il paese d’origine, Guido è invaso da ricordi mai riconciliati, assiste alla morte del padre e perde Anita. Viaggio con Anita, che avrebbe dovuto essere interpretato da Gregory Peck e Sofia Loren, fu abbandonato da Fellini perché, ormai insofferente di una struttura narrativa lineare, stava pensando a La dolce vita che realizzerà l’anno successivo.

Sceneggiatura de Le Notti di Cabiria

Alcuni dettagli del testo scritto da Pasolini (come la Cadillac di Guido) rimandano a Fellini, di cui si può riconoscere anche una sorta di ritratto psicologico che emerge in connotati come l’«ossessione sessuale» e l’ironia. Tra gli elementi più sorprendenti della sceneggiatura, scritta dallo stesso Fellini con Tullio Pinelli e Pasolini fra il 1957 e il 1958, si riscontrano le prefigurazioni di alcuni personaggi e situazioni di futuri film felliniani, come 8 ½ (1963), Giulietta degli spiriti (1965) e Amarcord (1973). Il contributo dello scrittore è identificabile soprattutto nella bellissima descrizione del rito tradizionale della notte di San Giovanni cui partecipano Guido e Anita in un paese di contadini, rito che, per la sensualità dirompente della ragazza, assume quasi l’atmosfera eccitata di una festa pagana ed erotica e che si conclude, secondo le parole di Pasolini, con l’inseguimento di Anita da parte di Guido: la ragazza appare «divertita, infantile e provocante, davanti a Guido; si spoglia e ricomincia a rotolarsi, nuda, sulla guazza dell’erba di San Giovanni, come un cavallo, o un delfino». Questo episodio, peraltro, ha la sua matrice in un racconto pasoliniano del 1951, Serate contadine, poi travasato nel romanzo Il sogno di una cosa (1962).

Vent’anni più tardi, il produttore Alberto Grimaldi (cui si devono gli ultimi quattro film di Pasolini, da Il Decameron a Salò, e Toby Dammit, Fellini Satyricon e Il Casanova di Fellini, di cui produrrà anche Ginger e Fred) acquistò la sceneggiatura da Pinelli e Fellini, ma quest’ultimo non volle essere accreditato nei titoli del film. La regia fu affidata a Mario Monicelli che, nel 1978, riprese le coordinate essenziali del precedente progetto, ma rielaborò numerosi elementi narrativi con Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Paul Zimmermann. Da notare che nel film di Monicelli, interpretato da Giancarlo Giannini e Goldie Hawn, c’è un esplicito omaggio a Fellini e a La dolce vita e una delle sequenze più riuscite è la breve, ironica e amara interpretazione di Laura Betti (che era stata una delle interpreti proprio della Dolce vita), nel ruolo di una donna di mezza età che vive sola in provincia, disillusa sull’avvenire. Per una curiosa coincidenza anche la fotografia del film è firmata da uno dei più importanti collaboratori di Pasolini, Tonino Delli Colli.

P.P. Pasolini, Viaggio con Anita, in Id., Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, II, Milano, Mondadori, 2001, p. 2193.

Laura Betti (a destra) in La Dolce Vita

L’ultima collaborazione di Pasolini con Fellini fu per La dolce vita, ma le sequenze riscritte da Pasolini (l’amplesso con Maddalena nella casa della prostituta; l’incontro di Marcello con Steiner e Dolores, personaggio poi soppresso; le ultime sequenze, dall’orgia nella villa all’epilogo con la giovane Paola) vennero perlopiù rielaborate e il nome dello scrittore non fu citato nei crediti. Forse l’apporto più significativo riguardò la personalità di Steiner (interpretato da Alain Cuny), l’intellettuale suicida e assassino dei propri figli, in particolare una battuta in cui egli fa riferimento ai «giornaletti mezzo fascisti» per cui scrive Marcello e alla proposta di passare ad un editore di maggior livello, e soprattutto il suo amore per la pittura di Morandi, di cui possiede alcuni quadri.

Alain Cuny in La Dolce Vita

5. Pasolini critico del cinema di Fellini

Come critico, Pasolini si soffermò soprattutto sull’analisi stilistica e linguistica del cinema felliniano, sullo ‘schema formale’ che fino a Le notti di Cabiria egli aveva seguito e che fino a quel momento contraddistingueva il suo stile. Pubblicò su un rotocalco di destra un’ampia recensione della Dolce vita, ritenendolo:

[…] troppo importante perché se ne possa parlare come si fa di solito di un film. Benché non grande come Chaplin, Eisenstein o Mizoguchi, Fellini è senza dubbio “autore”, non “regista”. Perciò il film è unicamente suo: non vi esistono né attori né tecnici: niente è casuale. Nella Dolce vita, infatti, non è riconoscibile lo stile di nessuno: non lo stile di un attore (il bravissimo Mastroianni, la stupenda Anita, sono un altro Mastroianni, un’altra Anita), non lo stile di un operatore, non lo stile di un montatore, non lo stile di Flaiano e di Pinelli, gli sceneggiatori. Forse si avverte appena lo stile del musicista, Rota, che, appunto, fuoresce un po’ dal sistema stilistico generale: come insomma se un Caravaggio fosse incorniciato in una cornice rococò. Poco importerebbe, del resto.

P.P. Pasolini, ‘“La dolce vita”: per me si tratta di un film cattolico’ [1960], in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, II, p. 2269.

Sottolineando l’importanza della dimensione autoriale del cinema felliniano, Pasolini anticipa quella che sarà anche l’identità del proprio cinema, opera di un autore unico. Sono significative le sue considerazioni sul linguaggio felliniano, anche perché raramente riscontrabili all’epoca nei testi critici:

1) L’inquadratura e i movimenti di macchina creano sempre intorno all’oggetto una specie di diaframma, che ne complica e rende il più possibile irrazionale e magica la sua immissione e la sua concatenazione di rapporti con il mondo che lo circonda. Quasi sempre, all’attacco di un episodio, la macchina da presa è in movimento, e i suoi movimenti non sono mai semplici: paratattici, come si direbbe parlando di letteratura. Però, spesse volte, succede che nel contesto dei movimenti di macchina sinuosamente e parenteticamente subordinati, si inserisca brutalmente una inquadratura semplicissima, quasi documentaria: una citazione di lingua parlata… Si veda per esempio l’arrivo della diva all’aeroporto di Ciampino.

2) Il fraseggio delle sequenze è ampio, spesse volte lento e circostanziato, come una pagina proustiana: ma ancora una volta va osservato che a questa operazione ne corrisponde una uguale e contraria, che spesso si giustappone. Si veda per esempio l’incontro nella chiesa tra Marcello e Steiner, che, dopo essersi dilungato fino alla lentezza narrativa quasi esasperante con cui Marcello ascolta suonare l’organo, si conclude con una visione di una rapidità fulminea, un campo lungo – sulla chiesa vuota, con la figura di una donna che entra – che quasi non fa in tempo a essere trattenuto nella retina. Lo stesso si verifica nell’episodio del padre, tutto così articolato e precisato: a cui si contrappone la clausola, un campo lungo sul tassì del padre che parte lasciando solo il figlio nella squallida strada.

Queste non sono che sommarle, generiche descrizioni di alcune caratteristiche della lingua felliniana: tuttavia siamo già in grado, direi, pur con tali schematiche induzioni di dichiarare quest’opera di Fellini, dal punto di vista stilistico, come appartenente in pieno alla grande produzione del decadentismo europeo.

Ibidem.

Quasi dieci anni più tardi, a proposito del Fellini Satyricon, esprimerà invece delle forti riserve, accomunandolo a un altro film importante che non aveva amato, La caduta degli dei di Visconti:

I due film più recenti di Fellini e di Visconti sono a loro modo interessanti, come sempre, naturalmente, sia pure a frammenti (molto bella per esempio, nel film di Fellini, la scena di Trimalcione). Ma sia Fellini che Visconti hanno in qualche modo subito le influenze degli artisti che sono venuti dopo di loro, e le hanno assimilate e adottate. […] Nel film di Fellini nessuno lo ha notato, ma mancano le tipiche caratteristiche felliniane dei lunghi piani sequenza, i lunghi movimenti di macchine che seguono un personaggio, si fermano su un altro, roteano su sé stesse, mostrano un totale, ritornano sul personaggio: queste cose non ci sono più. C’è invece un montaggio fatto di brevi frammenti, uniti l’un l’altro attraverso degli attacchi audaci; tecnica di montaggio, questa, che non ignora certo le ultime esperienze, quelle fatte dopo Fellini, insomma. In conclusione: Visconti e Fellini hanno ripreso certe esperienze venute dopo di loro, le hanno codificate, e le hanno riproposte in questo clima di restaurazione.

P.P. Pasolini, ‘Cinema ’70 febbre a ’40’, Il Dramma, n. 14-15, novembre-dicembre 1969, p. 48.

Come si è detto, fu fra i pochi a esaltare Roma: proposito della sequenza del raccordo anulare, scrisse «che ricordiamo come un evento di una realtà accaduta in sogno, piuttosto che come un pezzo di cinema». Inoltre Pasolini polemizzò violentemente contro la critica cinematografica italiana: «i critici non mi pare si siano accorti dell’eccezionale bellezza di Roma […]. Tanto peggio per loro. Rivelano, al di fuori del film, la stessa brutale immaturità e la stessa debolezza spregevole […] dei personaggi che si trovano dentro il film».

A conferma del suo amore per Amarcord, cui dedicò addirittura due testi, esiste anche una dichiarazione: «Se Fellini avesse dato retta alle impazienze dei critici non avrebbe fatto quel bellissimo film che è Amarcord. Il “tempo” di un autore non è quello dei giornali. Adempiersi è sempre esorbitare. Anche i problemi culturali di un autore non sono quelli che farebbero comodo alla critica».

P. P. Pasolini, ‘Federico Fellini e Tonino Guerra, Amarcord’ [1973], in Descrizioni di descrizioni [1979], ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, p. 1898.

P. P. Pasolini, Per esorcizzare un futuro di intolleranza [1974], in R. Chiesi (a cura di), L’Oriente di Pasolini. Il fiore delle Mille e una notte nelle fotografie di Roberto Villa, Bologna, Cineteca di Bologna, 2011, pp. 42-43.

5. Pasolini nei sogni di Fellini: «È la vita anche la morte...»

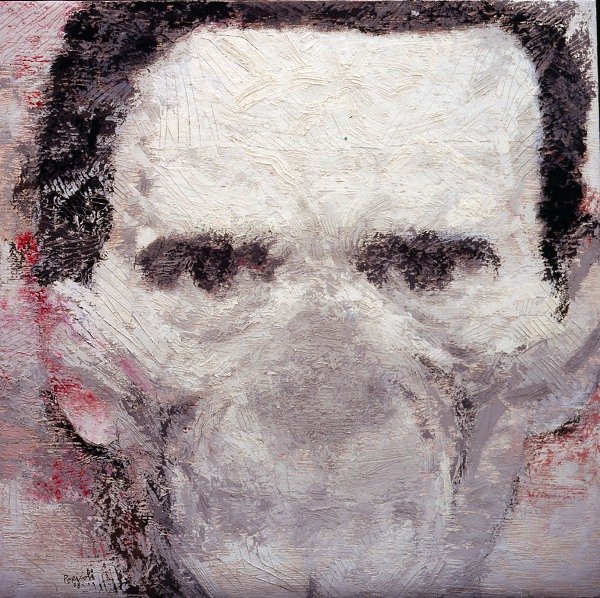

Fellini si è soffermato a parlare di Pasolini soprattutto dopo la sua tragica morte. Ne tracciò anche un ritratto, dove sottolineava la capacità di autoanalisi critica del poeta-regista:

Aveva qualcosa di avido negli occhi, di attentissimo, una curiosità vivida, inesausta. La sua qualità che ho sempre apprezzato era la disponibilità ad essere un artista che assorbe, assimila, trasforma ma, nello stesso tempo, una parte del suo cervello sembrava un laboratorio preciso, attentissimo dove quello che l’artista aveva creato veniva vagliato, giudicato, in generale con un consenso. Era insieme creatore e critico acutissimo, implacabile, di quel che aveva inventato. Una qualità, questa inesauribile presenza critica, che a me per esempio manca completamente.

F. Fellini, ‘Pier Paolo’, p. 83.

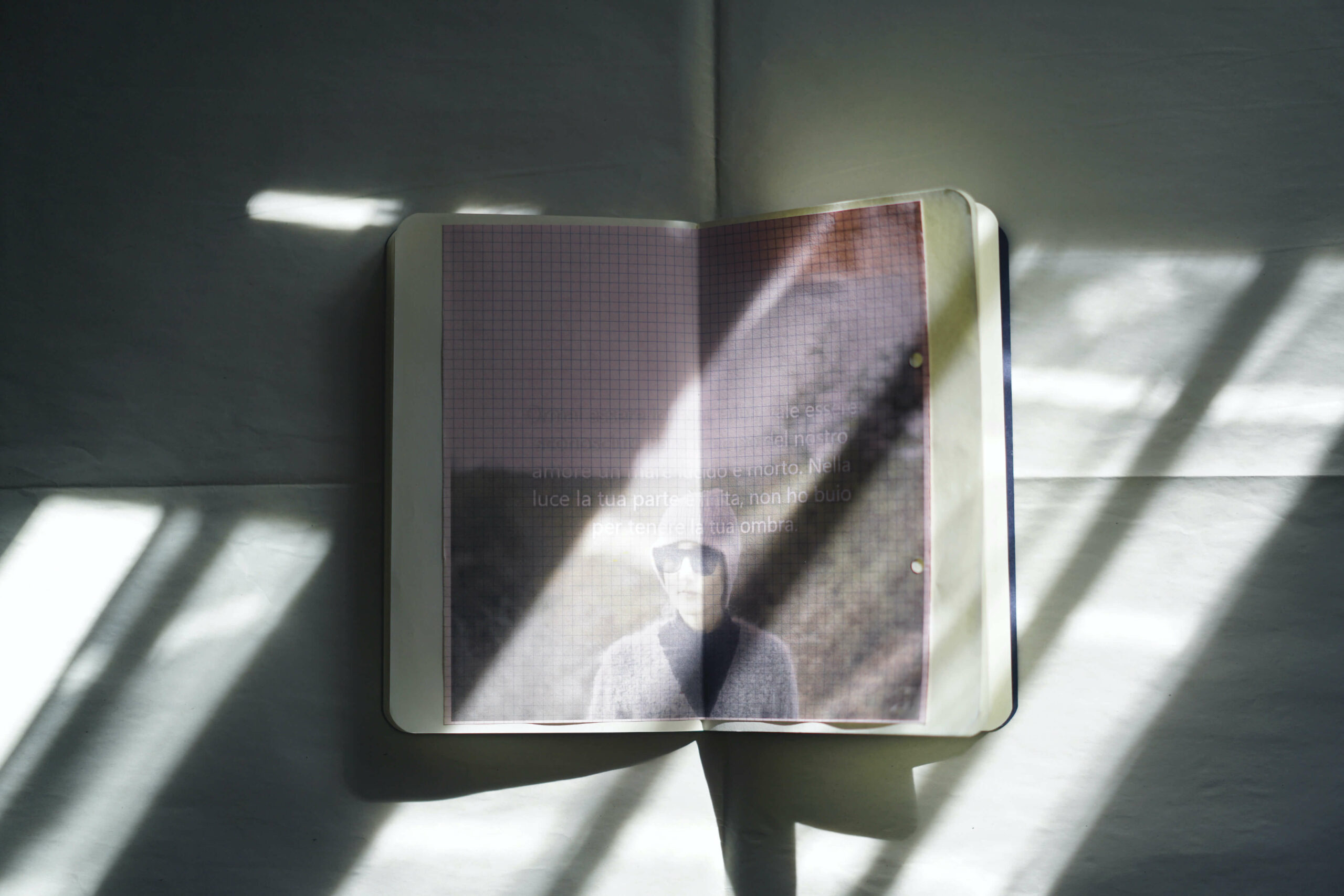

Pasolini è diventato un personaggio di Fellini nell’unica sua opera postuma, Il libro dei sogni, dove appare ripetutamente sia nei testi che nei disegni per oltre un quindicennio di vita onirica, dal 1961 al 1977.

Il primo sogno dove appare e che viene trascritto da Fellini risale ai primi di febbraio 1961. L’«incidente» di Accattone è di pochi mesi prima:

Nella cameretta a Rimini, dove ragazzetto studiavo, (trenta anni fa) sono a letto con Pasolini. Abbiamo dormito insieme tutta la notte come due fratellini o forse come marito e moglie perché ora che lui si sta alzando in maglietta e mutandine per andare verso il bagno, mi accorgo che lo sto guardando con un sentimento di tenerissimo affetto...

F. Fellini, Il libro dei sogni, a cura di T. Kezich e V. Boarini, Milano, Rizzoli, 2007, p. 36.

Il sogno si configura come una regressione all’infanzia o all’adolescenza nella Rimini degli anni ’30 e l’empatia con Pasolini diviene anche condivisione di un’omosessualità ideale, forse rimasta soggiacente e latente nel loro rapporto. Completamente diverso il tenore del sogno del giugno 1968, mentre Fellini, dopo la malattia e la crisi del 1966, sta per iniziare il Satyricon ma è angosciato da difficoltà e intralci durante le riprese: «ci sono poi spettatori che mi disturbano, Pasolini che ridacchia coi suoi tetri amanti». Lo scrittore-regista diviene quindi una presenza ostile, nemica, che tormenta le insicurezze del sognatore con la sua derisione. È possibile che in questo sogno Fellini avesse visualizzato anche il senso di inferiorità che probabilmente avvertiva nei confronti della superiorità culturale di Pasolini, da cui si sentiva «giudicato» e al quale, non a caso, riservava i sarcasmi coevi nel Toby Dammit.

Trascorrono molti anni. In un sogno del 28 marzo 1975, appena sette mesi prima dell’omicidio del poeta, Fellini immagina di essere filmato mentre sta camminando con lui e «uno dei suoi amichetti» in uno squallido viale dell’«estrema periferia, già campagna» un ambiente sinistro e buio, che diventava sempre più minaccioso via via che proseguivano insieme il cammino e dove appaiono «enormi topacci immondi lucenti di pioggia» come presenze ripugnanti che sembrano personificare, in una reinvenzione onirica, probabilmente, i pericoli delle prime esperienze vissute con Pasolini quando questi lo guidava nelle «borgate infernali» intorno a Roma. È interessante che la figura di Pasolini, nell’inconscio felliniano, venisse nuovamente associata al pericolo, alla minaccia, in un sogno forse influenzato anche dal clima inquietante degli ‘anni di piombo’ e della ‘strategia della tensione’ che verrà evocato poco tempo dopo in Prova d’orchestra (1978).

Gli ultimi due sogni appartengono ad un periodo circoscritto, il trimestre giugno-settembre del 1977, quando Pasolini è già morto da quasi due anni. Nel primo, del 6 giugno 1977, Fellini annota:

Ivi, p. 257.

Ivi, p. 303.

“È la vita anche la morte…” così cantava qualcuno su di un bel motivo che mi dicevano essere del Trovatore. È la vita anche la morte… Mi sveglio con l’eco di questo canto che era festoso e lieto. Chi cantava? Forse Pier Paolo Pasolini che nel sogno faceva una piccola parte in un mio film. Era la scena finale. Pasolini gentile, simpatico, pieno di buona volontà. Pensava che il suo breve ruolo fosse terminato e se ne stava andando a casa quando io mi ricordavo che dovevo fargli ancora un primo piano. Lo avremmo fatto il giorno dopo. Ed eccomi in macchina con lui. C’è anche Titta. Pier Paolo è seduto tra me e Titta. Le nostre mani si cercano e si allacciano scherzosamente con tenero affetto. Pier Paolo guarda sfilare alla nostra destra delle antiche mura romane che affiorano incastonate dentro marmi moderni. “Come si riuscirà ma a descrivere quelle stupende rovine!” così dice Pier Paolo e sospira, sorridente e malinconico: “È la vita anche la morte”… Ho ancora nell’orecchio quel canto, quelle note, e il senso misterioso eppure chiarissimo di quel verso. Era il finale del film?.

Ivi, p. 336.

La canzone riprende infatti le parole del Trovatore «“Ma infine nella vita tutto è morte!”» che diventano il commento ad una situazione dove Pasolini viene assimilato al mondo felliniano, come personaggio e attore, in uno scenario di antichi ruderi romani che riflette fedelmente l’immaginario pasoliniano. Ritorna il motivo dell’empatia fisica fra i due artisti (le cui mani si toccano) ma sulla visione domina una tonalità funebre.

Infine il 26 settembre 1977, il sognatore immaginò di entrare nella casa dello scrittore cui era stata ingiustamente inflitta la condanna alla pena capitale ma egli non si ribellava, né fuggiva, bensì attendeva stoicamente l’adempiersi della sentenza. Fellini rimaneva profondamente impressionato dalla calma e dalla determinazione dimostrata da Pasolini in una scena che sembrava una rielaborazione onirica della sua morte tragica in un contesto completamente mutato ma significativamente ricondotto alla sentenza di un tribunale, ossia ad un’autorità che emanava dallo stato. Un sogno dalle tinte kafkiane.

Si ringrazia Alessandra Lovino per le ricerche bibliografiche.

)