La citazione è una trascrizione delle parole di Federico Zeri tratta dal programma televisivo divulgativo Q come cultura ovvero catastrophes del 1993 <https://www.raicultura.it/arte/articoli/2021/08/Zeri-Pasolini-come-Caravaggio-0df93eeb-bcf4-49fe-9032-1dd2e62ba045.html> [accessed 06.02.2022].

1. «Così mi sarei innamorato solo dei suoi occhi»

Era un personaggio del quale ho un ricordo molto curioso, perché è diviso tra il ricordo di un angelo e il ricordo di un diavolo […] per me aveva una voce unica […] era la voce di un angelo, dolcissima, e lui stesso poi era di un’immensa generosità, di un’immensa cortesia e nello stesso tempo di grande umiltà, ma si sentiva dietro una persona orgogliosa e anche cattiva.

Poi questo aspetto che aveva…aveva l’aspetto di una statua molto bella che fosse caduta da un autotreno e si fosse ammaccata. Poi aveva questa flessuosità unita a qualche cosa di ripugnante, aveva quelle mani fredde, sudate.

Con queste parole Federico Zeri, tra i più celebri critici d’arte italiani, traccia un ritratto per verba di Pier Paolo Pasolini, un ritratto in soggettiva ove la parzialità e la contraddittorietà delle percezioni sensoriali (l’udito, il tatto) sono sintetizzate nella visione unitaria «di una bellissima statua greca in bronzo caduta da un autotreno, sull’autostrada e ammaccata». L’ekphrasis di Zeri, interamente fondata sul registro dell’antitesi, cerca di restituire l’enigma del volto pasoliniano (inteso quale sineddoche dell’uomo e dell’artista) attraverso la densità semantica dell’immagine conclusiva, esito dell’incontro perturbante tra le rovine di una bellezza classica e la modernità che le degrada.

L’ammaccatura citata da Zeri, fuor di metafora, potrebbe peraltro riferirsi a quello che è il dettaglio fisiognomico più caratteristico e connotante del ‘volto-icona’ pasoliniano: gli zigomi sporgenti. Segno iconografico che si è scelto di utilizzare in questa prima parte quale traccia, insieme visuale ed ermeneutica, per dipanare il filo di un discorso che intreccia i ‘ritratti-ricordi’ altrui agli autoritratti giovanili (scritti e dipinti) per giungere, nell’ultimo paragrafo, a indagare alcune reinterpretazioni contemporanee di quelli che sono ormai divenuti un volto e un corpo simbolici e perciò riutilizzabili, soggetti a variazioni e alle più disparate forme di appropriazione.

Nella lunga lettera scritta da Oriana Fallaci in seguito alla morte del poeta leggiamo un ritratto, stavolta sì tracciato coi segni di un amoroso, fraterno, alfabeto, e che tuttavia non manca di mettere in evidenza la stessa doppiezza individuata da Zeri, la stessa coesistenza di elementi oppositivi, ricondotti dalla giornalista alla polarità femminile/maschile, e ove la straniante fisiognomica pasoliniana diviene indizio per la comprensione di tutta un’esistenza:

V’era una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea. Anche la tua voce del resto aveva un che di femmineo, e ciò era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo: secchi, feroci.

Sì esisteva una nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso e morde. Però quando parlavi o sorridevi o muovevi le mani diventavi gentile come una donna, soave come una donna.

L’estratto è tolto dalla lettera a Pier Paolo Pasolini scritta dalla giornalista e pubblicata una prima volta su L’Europeo il 14 novembre 1975 e confluito oggi nel volume O. Fallaci, Pasolini un uomo scomodo, Milano, Rizzoli, 2015, cap. Lettera a Pier Paolo, edizione Kindle.

«Zigomi forti», «naso da pugile», «labbra sottili», «crudeltà clandestina», andatura «da belva che salta addosso e morde»: sono questi gli elementi pertinenti alla sfera di una mascolinità dai connotati piuttosto animaleschi, ma sono anche quelli che diventeranno determinanti nel processo di canonizzazione dell’immagine del poeta, oggetto già in vita e poi ancora in morte di un’attenzione che lo situa a metà tra un’icona politica e una stella di Hollywood, un po’ Marilyn, un po’ Che Guevara.

Gli zigomi soprattutto, nella loro scarna prominenza, sono le vestigia, lasciate sulla carne, di un’interiorità lacerata, di una scissione irrimediabile tra le due opposte pulsioni che ne fondano la tragedia reale e quella messa in scena. Ma sono anche eredità materna, come si legge nella poesia Memorie ove Pasolini-figlio dipinge in questi termini il volto della madre:

[…]

magra negli ossi

del mento e degli zigomi,

dura nella tenera

curva della faccia –

bellezza di ragazzo

o ladro – trasparente

e torbida – riempita

da una vecchia innocenza,

indurita dagli anni

ma, forse ancora mite...

P.P. Pasolini, Memorie, in L’usignolo della Chiesa cattolica, Milano, Longanesi, 1958, ora in Id., Tutte le poesie, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2003, t. I, pp. 457-458.

Si noti l’insistenza sul particolare della magrezza «degli ossi» del mento come degli zigomi, nonché sulla compresenza di particolari antitetici, una faccia che è insieme «dura e tenera», «trasparente» e «torbida», una bellezza che è «bellezza di ragazzo» o di «ladro». Sarà lo stesso Pasolini, in differenti luoghi testuali, a indicare la valenza di questo particolare attributo fisiognomico.

Nel racconto inedito del periodo friulano intitolato Douce (1947) il poeta sperimenta un autoritratto in forma verbale messo però in bocca ad un altro personaggio, dunque un autoritratto in terza ed interposta persona, ove il Pasolini narratore si guarda guardare, fingendo di vedersi con gli occhi dell’altro:

Era un giovane di diciannove anni, con una giacca a doppio petto turchina, e una blusa bianca. Era di media statura, si muoveva e si comportava con eleganza da persona istruita, benché scherzasse quasi come un ragazzetto con i suoi compagni. I suoi capelli erano castani, ondulati, che, sotto la luce, avevano riflessi biondi e caldi; un viso strano, che, visto di fronte, era quasi bello, con negli occhi castani uno sguardo affettuoso e diretto; visto di scorcio, si trasformava, con quegli zigomi sporgenti e quel naso piccolo; assumeva un aspetto da Pirata o da Coolie, non so.

P.P. Pasolini, Douce, in Id., Romanzi e racconti. 1946–1961, a cura di W. Siti, S. De Laude, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2010, p. 178.

L’ambivalenza del personaggio è espressa per mezzo di una prospettiva raddoppiata, di fronte e di scorcio; ancora una volta gli «zigomi sporgenti» sono il fuoco visuale e semantico del ritratto, ancora assumono una connotazione negativa, o meglio, sono il corrispettivo estetico del vizio, del peccato, insidiatosi nel giovane sotto forma di desiderio di corpi maschili (e Desiderio è pure il nome parlante del suo alter-ego in Amado mio); essi sono la sorgente di quella ricaduta nella «tremenda orizzontalità di chi risolve gli incantevoli fatti della vita non fuori, ma dentro la vita, magari nell’incanto di una “forma divina” o, insomma, – scrive Pasolini nei Quaderni rossi – nel ritmo della mia storia che si fa leggenda».

Lo stesso argomento del racconto non è che una tematizzazione dell’atto del ritrarre come metafora del possesso dell’altro, dell’amato, del desiderato, secondo un sovvertimento delle dinamiche pigmalioniche in chiave narcisistica. Il giovane Angelo Dus tuttavia, oltre ad essere oggetto passivo di desiderio, innesca anche un sentimento di parziale identificazione (in quanto pure lui aspirante pittore) nell’io narrante:

P.P. Pasolini, [Dai «Quaderni rossi»], in Id., Romanzi e racconti. 1946–1961, p. 157.

Io immagino che Angelo, come quando avevo tredici anni, fosse spinto a disegnare soprattutto dalla voluttà di impadronirsi delle cose e di farne una specie di mito. […] È per questo che io (e forse ora anche Angelo) non mi accontentavo di fare un disegno, ma ogni mio disegno doveva venire a far parte di un ciclo compreso nell’intero album. […] Ricordo l’ossessione di quelle forme di oggetti, e quella specie di infermità, di disagio, quasi di svenimento, che mi dava la resistenza delle cose a farsi impadronire da me pur nel compromesso della finzione.

P.P. Pasolini, Douce, p. 182.

Disegnare, dipingere (e in futuro fare film), possedere i corpi dei ragazzi, sono maniere equivalenti di appropriarsi della realtà, e in Douce ciò è espresso chiaramente. Nella parte finale del racconto Pasolini riferisce della crisi che la propria giovanile vocazione aveva innescato, determinando l’insorgere dell’ossessione soggiacente a tutta la sua estetica:

Rilevanti a tale proposito sono le tecniche e i materiali impiegati dal Pasolini pittore: «per la maggior parte i disegni di quel periodo li ho fatti col polpastrello sporcati di colore direttamente dal tubetto, sul cellophane; oppure disegnavo direttamente col tubetto, spremendolo», così in F. Zabagli (a cura di), Pier Pasolo Pasolini. Dipinti e disegni dall’Archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, Firenze, Edizioni Polistampa, 2000, p. 22. Cfr. anche S. Momesso, Pasolini pittore negli anni Quaranta, in G. Agosti, D. Dall’Ombra (a cura di), Pasolini a casa Testori. Dipinti, disegni, lettere e documenti, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012, p. 55; F. Galluzzi, Pasolini e la pittura, Roma, Bulzoni, 1994.

È a questo punto che il discorso dovrebbe cadere sullo scudo di Achille: quanto mi abbia fatto soffrire quel tremendo scudo sarebbe troppo lungo e difficile dire. Fu allora che provai la prima angoscia davanti al rapporto delle due durate così diverse fra loro quali sono la realtà e la sua rappresentazione. […] Avevo appena tredici anni, e abitavo a Cremona. La cucina era il teatro delle mie avventurose manovre mentali, e mi vedeva chino su quel foglio, da null’altro assillato che dal puro problema del rapporto tra il reale e il finto.

P.P. Pasolini, Douce, p. 183.

A quest’altezza biografica i meccanismi sottesi al ritrarre e all’amare (un amore che è però sempre quello di un giovane Narciso) si intersecano e si confondono. Fantasticando sul primo incontro col suo Angelo, col suo «Fanciullo-Santa Lucia», così scrive:

Io lo condurrò qui nella mia camera, e lo ritrarrò con gli occhi in mano, ma, nello sfondo ci sarà anche la luna, quella luna di latta che inoculava la sua luce perversa nel silenzio innocente del cielo. Ma farò anche un piccolo disegno assomigliante, da regalargli con una commovente dedica. […] Infine poiché sono proprio un ragazzo, finii col suggerirmi l’idea che egli fosse impotente, non so, asessuale. “Tanto meglio” concludevo “così mi sarei innamorato solo dei suoi occhi”.

Ivi, p. 166

La sovrapposizione semantica tra relazione omoerotica e rappresentazione del volto dell’Altro tramite il disegno o la pittura è tematizzata anche nel romanzo incompiuto Amado mio:

Desi chiese al giovinetto se si fosse lasciato ritrarre. Benito acconsentì, un poco stupito. Allora Desi prese carta e matita e cominciò a disegnarlo. […]

«Sai perché ti faccio il ritratto?» aggiunse poi rivolto al ragazzo.

«No» rispose Benito (ma per quale ragione era così servizievole e felice?).

«Perché non posso baciarti».

P.P. Pasolini, Amado mio, Milano, Garzanti, 1982, ora in Id., Romanzi e racconti. 1946-1961, p. 215.

La narrativa a forte componente autobiografica di questo periodo assolve una funzione contemporaneamente assolutiva e conoscitiva. Nei Quaderni rossi Pasolini riflette sulla necessità di una scrittura che sia «apertamente diretta: quasi un documento», l’unica in grado di «lasciare inferno l’inferno»:

Così in alcuni appunti pasoliniani pubblicati sotto il titolo di [Prefazione del 1947] in P.P. Pasolini, Romanzi e racconti. 1946-1961, p. 186.

Ho un desiderio assoluto di sincerità… Mi sono domandato se questo è desiderio di confessione, ma ho dovuto rispondermi che è di più. Certo il pensiero di liberarmi, anche di fronte agli altri, permane né potrei tacere dell’ambizione di raggiungere, con la sincerità, una ragione d’essere; ma soprattutto si tratta di un bisogno di astrazione, di sistemazione solitaria.

P.P. Pasolini, [Dai «Quaderni rossi»], p. 143.

Mentre qualche pagina più avanti si legge che «tutto questo è stato scritto ad ogni modo a un solo fine: quello di ottenere un’autorizzazione. Io chiedevo a Dio di autorizzarmi a peccare!». Scrittura dell’io, autoritratti letterari e figurativi, esposizione mediatica, presentano in effetti sempre una doppia finalità che sembra corrispondere alla traiettoria doppia degli sguardi che essi implicano. Da una parte lo sguardo, manieristicamente atteggiato, del pittore/scrittore che per ritrarsi è costretto a ri-guardarsi costantemente nello specchio della pagina e in quello della tela, dall’altro l’occhio del lettore/spettatore e poi del pubblico che assolve o condanna.

Proseguendo nella cronologia pasoliniana appare di nuovo utile insistere su alcuni luoghi testuali ove la valenza iconologica posseduta da quel trait particulier che rende il volto del poeta così inquietantemente simile ad un teschio si fa manifesta. Se già in Teorema gli zigomi di Lucia (non a caso anch’essa figura del suo autore) sono «alti e come vagamente consunti e mortuari», è soprattutto nella Divina Mimesis, attraverso un altro autoritratto indiretto, ‘nelle vesti di’, che si instaura un’esplicita corrispondenza tra l’aspetto esteriore e la condotta di vita:

Ivi, p. 156.

P.P. Pasolini, Teorema, Milano, Garzanti, 1968, ora in Id., Romanzi e racconti. 1962-1975, a cura di W. Siti, S. De Laude, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2008, p. 901.

I suoi connotati erano sfigurati da una mistica magrezza, la bocca assottigliata dai baci e dalle opere impure, lo zigomo in alto, contro l’occhio, la mascella in basso, sulla pelle inaridita del collo. E tra loro una cavità oblunga, che rende il mento sporgente, quasi appuntito: ridicolo come ogni maschera di morte. […] Quella «Lupa» mi faceva paura: non per ciò che di degradante rappresentava, ma per il solo fatto di essere un’apparizione, quasi oggettiva: la definizione di sé, un «ecce homo», per così dire, dalla cui realtà la conoscenza non può in alcun modo evadere.

P. P. Pasolini, La Divina Mimesis, Torino, Einaudi, 1975, ora in Id., Romanzi e racconti. 1962-1975, p. 1080

È la Lupa, la terza delle bestie che il poeta incontra lungo la sua personale selva, dopo la Lonza e il Leone, pure questi specchi parziali ove si riflette l’immagine di un eterno Narciso moltiplicato e metamorfico. Ma la Lupa appare «qualcosa di ben peggio» in cui riconoscersi rispetto alle bestie precedenti: la descrizione qui procede con sguardo anatomico (o pittorico?) sugli elementi che la rendono tanto simile ad una maschera di morte diligentemente scolpita dal vizio. E sarà la morte, tragica e cruenta, che sopraggiungerà di lì a poco e le cui modalità non faranno altro che accentuare il processo di mitizzazione del personaggio-Pasolini, epilogo di quella vita fattasi così compiutamente leggenda, a conferire al suo volto la qualità iconica che oggi continua a possedere. Come scrive Rimini infatti:

La deriva mediatica che lo ha coinvolto (e che lui stesso ha innescato) è questione estremamente complessa, che intreccia discorsi e discipline diverse (Film, Television, Cultural, Visual, Fashion e Sociological Studies) determinando la scomposizione della sua immagine in schegge, frammenti, tessere mobili.

S. Rimini, ‘The imitation game. Variazioni del personaggio Pasolini fra scena e schermo’, in F. Tommassini, M. Venturini (a cura di), «L’ora è confusa e noi come perduti la viviamo». Leggere Pier Paolo Pasolini quarant’anni dopo, Roma, Roma Tre Press, 2017, p. 135.

Quello di Pasolini è un volto che sfugge alla fissità della maschera per farsi mobile e malleabile, un destino postumo che si pone come esito, questo sì coerente, di un’esistenza improntata alla contraddizione e all’impossibilità di risolversi nell’univoco. L’immagine di Pasolini, plurima, come i suoi talenti, continua così a essere generatrice di discorsi che si dibattono tra gli estremi di una retorica celebrativa e superficiale e la ripresa dell’elemento critico, polemico, destabilizzante. In tutti i casi siamo di fronte ad un’immagine che sembra non aver esaurito la propria agency e che per questa ragione ci convoca ancora e ci chiede di essere interpretata, riletta, riscritta, ridipinta.

Pertanto l’idea che muove questo contributo è quella di considerare il ‘volto-icona’ pasoliniano come un vero e proprio soggetto iconografico, individuando alcuni momenti fondamentali della sua genealogia, in un percorso verbo-visuale complesso e stratificato. In questo primo paragrafo, e poi nel successivo, si è voluto mostrare l’intersecarsi tra ritratti e autoritratti, tra poesia, prosa e pittura (ma la disamina potrebbe, e dovrebbe, espandersi a comprendere anche il cinema, la fotografia e i media tout court) per poi, nel paragrafo conclusivo, indagare i possibili ‘valori simbolici’ assunti in tre reinterpretazioni iper-contemporanee, selezionate quali casi studio significativi tra i molti esistenti. Partendo dunque da una ricognizione morfologica tesa all’individuazione di un dettaglio fisiognomico specifico, inteso quale attributo di riconoscibilità la cui densità semantica trova spiegazione nei testi stessi di Pasolini, si tenterà un’ermeneutica, un’iconologia, delle immagini di Pasolini realizzate oggi e dei loro possibili significati.

La traccia metodologica seguita, seppure con le dovute differenze, è quella proposta da Erwin Panofsky riguardante i tre livelli di interpretazione dell’opera d’arte, in particolare il capitolo Iconografia e iconologia. Introduzione allo studio dell’arte del Rinascimento, in E. Panofsky, Il significato nelle arti visive [1955], a cura di E. Castelnuovo, M. Ghelardi, Torino, Einaudi, 1999, pp. 31-57.

2. Autoritratti, o della «voluttà di impadronirsi delle cose e di farne una specie di mito»

È soprattutto nella fase giovanile friulana che produzione scritta e produzione figurativa risultano inseparabili, entrambe convergenti verso la definizione di un io per cui vita e arte, creazione e conoscenza di sé procedono nella stessa direzione, intrecciandosi. Tanto i versi quanto le opere figurative sembrano scaturire da un’unica poetica, dalla stessa volontà di aderenza alla ‘religione delle cose’: è una pittura dialettale pure lei, fatta col colore direttamente spremuto sul tubetto, lavorata con le dita o col rovescio del pennello.

L’esperienza da pittore peraltro è parte fondamentale nella formazione di questa «auto mitografia pasoliniana», assumendo una posizione tutt’altro che marginale e non relegabile ai soli esordi. La pittura affianca la scrittura ed entrambe sono attraversate da una costante latenza autobiografica per cui riesce impossibile scindere autore, personaggio, opera, poiché, come sostiene Siti nell’introduzione all’opera completa, si «finirebbe col tradire i testi stessi, nella cui forma è iscritta l’immagine di chi li ha concepiti, come quei quadri in cui l’autore ha dipinto sé stesso nell’atto di dipingere», e sempre Siti ricorda come proprio Las Meninas di Velázquez sia uno dei quadri che più ha ossessionato Pasolini.

Si prendano ora in considerazione i due autoritratti ove l’elemento centrale della visione è il volto dell’autore Autoritratto con un fiore in bocca del 1947 e Autoritratto con la vecchia sciarpa del 1946, entrambi risalenti al periodo friulano e pertanto coevi rispetto al racconto Douce (1947) e ai romanzi Amado mio (1947-50) e Atti impuri (1947-50). Siamo di fronte alle prime mise en forme di quell’ampio progetto che vede Pasolini impegnato a farsi regista della propria immagine di autore, un lavorio ininterrotto, portato avanti su più fronti, dalla letteratura, alla pittura, al cinema, sino ad una generale esposizione mediatica della propria esistenza. L’esito postumo sarà la trasformazione del corpo di Pasolini, e più che mai del volto in quanto sua sineddoche, in icona, infinitamente passibile di riusi e variazioni, di nuove simbolizzazioni, ormai feticcio dell’universo visivo contemporaneo, oggetto tanto di amori quanto di furie iconoclaste.

Al di là di ogni commento di ordine tecnico o stilistico sono le modalità di auto-rappresentazione e i rispettivi risvolti sul piano del senso quelli che in questa sede ci interessano. Autoritratto con vecchia sciarpa sembra visualizzare esattamente la prospettiva di scorcio propria dell’autoritratto per interposta persona di cui si è detto a proposito di Douce, basti considerare i lineamenti spigolosi, gli zigomi sporgenti, il mento allungato, l’evidenza del solco delle occhiaie che ne indurisce l’intero sembiante. Nell’Autoritratto col fiore in bocca, invece, i volumi del volto risultano ammorbiditi nonostante le cavità oculari restino ancora profondamente scavate. Qui l’elemento forse di maggior interesse è tuttavia quello metapittorico, ovvero la presenza di un quadro nel quadro. Come nota Gian Maria Annovi in proposito:

Così la definisce efficacemente Siti nel suo saggio introduttivo Tracce scritte di un’opera vivente, in P.P. Pasolini, Romanzi e racconti 1946-1961, p. XXVI.

Ivi, p. XXX.

Sulla vocazione auto-ritrattistica di Pasolini e le sue differenti declinazioni cfr. la sezione (Auto)ritratti contenuta in M.A. Bazzocchi, S. Rimini, M. Rizzarelli, Album PPP. Appunti per una galleria da farsi, Arabeschi, 6, luglio-dicembre 2015 <http://www.arabeschi.it/collection/album-ppp-appunti-per-una-galleria-da-farsi/> [accessed 06.09.2022].

Nell’inserire quel disegno all’interno del proprio autoritratto, infatti, Pasolini esplicita due elementi assai importanti per la propria opera: il desiderio omoerotico, come parte fondamentale della pulsione creativa negli anni friulani, e la volontà di assumere pieno controllo della propria immagine di autore, trasformando – di fatto – il ritratto di De Rocco in un autoritratto ricco di implicazioni personali. Tutti gli autoritratti pasoliniani, infatti, tendono sempre a presentarsi come immagini idealizzate di sé, portatrici di un messaggio per il pubblico. […] Pasolini manifesta la precoce volontà di mettersi in scena in terza persona, come autore dell’opera nell’opera, per affermare la propria capacità di ordinare e rappresentare il reale e gestire la propria immagine pubblica.

G.M. Annovi, ‘Il ragazzo dal fiore in bocca: Pasolini tra vecchia e nuova gioventù’, in Id. (a cura di), Fratello selvaggio: Pier Paolo Pasolini tra gioventù e nuova gioventù, Massa, Transeuropa, 2013, p. 71.

Siamo di fronte ad alcune delle prime concretizzazioni di una ininterrotta e polimorfica ‘pulsione autobiografica’ i cui episodi saranno ancora assai numerosi e prenderanno corpo non soltanto attraverso i media praticati in prima persona da Pasolini ma anche tramite la capacità di organizzare e dirigere lo sguardo altrui in un atto doppiamente demiurgico che contemporaneamente plasma l’immagine di sé e l’occhio di chi lo guarda. Ciò che è interessante tenere a mente è la costante riproposizione, lungo tutto l’arco della sua carriera, della propria immagine come pittore: dai fotogrammi del Decameron ove si mostra nelle vesti «del miglior discepolo di Giotto» alla foto del 1973 di Massimo Listri in cui si fa ritrarre ancora ‘con un fiore in bocca’ ma rivolto con le spalle al suo stesso autoritratto; fino ad arrivare agli scatti commissionati a Dino Pedriali poco prima della morte nelle stanze di Torre Chia, dove attraverso la mano del fotografo egli dirige una personale messa in scena di sé, tessendo intorno al suo corpo la trama degli sguardi. E non sarà certo casuale la scelta pasoliniana di mostrarsi, anche qui, intento a disegnare, per la precisione a tracciare il profilo di quello che fu il suo maestro ‘del vedere’, Roberto Longhi.

La locuzione ‘pulsione autobiografica’ è ripresa da Stefano Ferrari il quale la associa più che all’autoritratto in senso stretto al fatto più generico «che l’artista si rappresenta comunque attraverso la propria opera, sentendo che fisicamente essa gli appartiene, è parte di lui, carne della sua carne» (S. Ferrari, Lo specchio dell’io. Autoritratto e psicologia, Bari, Laterza, 2002, p. 17). Nel caso di Pasolini comunque tale pulsione possiede un alto grado di intenzionalità artistica e mediatica partecipando della poetica dell’autore.

Per una breve ricognizione relativa all’immagine di Pasolini in veste di pittore si rimanda in particolare ai seguenti contributi: M. Rizzarelli, Una terra che è solo visione. La poesia di Pasolini tra cinema e pittura, Lentini, Duetredue, 2015; G.M. Annovi, ‘Il ragazzo dal fiore in bocca’, pp. 65-79; E. Grazioli, M.A. Bazzocchi, ‘Pasolini ritratto da Dino Pedriali’, Doppiozero, 14 giugno 2011 [accessed 06.09.2022]; C. Pontillo, Di luce e di morte. Pier Paolo Pasolini e la fotografia, Lentini, Duetredue, 2015.

3. «Les icônes païennes»

In questo terzo paragrafo vorrei prendere in esame tre immagini, tre reinterpretazioni della figura di Pasolini, realizzate dopo la sua morte, tra il 2008 e il 2015. Si tratta di raffigurazioni selezionate, fra le moltissime possibili, in ragione (oltre che delle preferenze di chi scrive) delle specificità che le contraddistinguono sul piano delle scelte iconografiche e stilistiche, ma che soprattutto paiono testimoniare efficacemente alcuni modi interessanti di riappropriazione e attualizzazione di quella che ho definito ‘icona-Pasolini’. Al di là delle ovvie differenze dovute alle poetiche degli artefici e al diverso gradiente di autobiografismo e/o di ‘politicizzazione’ nel trattamento del soggetto, mi sembra che in tutti i casi considerati a prevalere sia la ripresa dell’istanza interrogativa, polemica, corsara e civile propria alla figura di Pasolini, svincolata, dunque, dai ripiegamenti narcisistici e dalle introflessioni degli autoritratti, i quali risultano interessanti soprattutto in una dimensione intertestuale e meta-poetica, poco in quella extra-letteraria. Pertanto, il dettaglio degli zigomi sporgenti, con tutto il suo portato semantico fin qui individuato, si riduce a semplice attributo di verosimiglianza (così in Pignon-Ernest o nell’immagine pinciana più recente), o, inversamente, a essere dotata di senso è ora la sua cancellazione (Pericoli) o attenuazione (Pincio).

La prima delle tre opere considerate è di Tullio Pericoli, disegnatore di professione, celebre ritrattista e appassionato di letteratura; la seconda, originalissima, viene fuori dalla mano di quel pittore mancato che è Tommaso Pincio, tornato dopo anni a cimentarsi col pennello per dipingere ritratti, e quasi solamente di scrittori; infine, l’ultima immagine si distanzia dalle precedenti per varie ragioni: la scelta della figura intera che limita in parte l’enfasi sul volto ponendola piuttosto sulla composizione, la variazione su un’iconografia celebre, la relazione col contesto. Proprio tale aspetto, lo si vedrà, è centrale per un artista che lavora con e nello spazio urbano, ovvero Ernest Pignon-Ernest.

La scelta del soggetto-Pasolini in tutti i casi considerati non è né occasionale né meramente celebrativa, al contrario si tratta di un motivo figurativo (e in un caso anche verbale) variamente reiterato all’interno dei rispettivi percorsi: i ritratti di Pericoli, di Pincio e quelli di Pignon-Ernest sono il risultato di una riflessione e di un interesse di lunga durata nei confronti del poeta e della sua opera.

Il titolo è ripreso dal volume di M. Onfray, Les icônes païennes, Paris, Galilée, 2003, dedicato all’opera artistica di Ernest Pignon-Ernest. Ho ritenuto tuttavia che se ne potesse estendere la semantica adattandola a definire l’intero contenuto del paragrafo e dunque anche le immagini prodotte da Pincio e Pericoli.

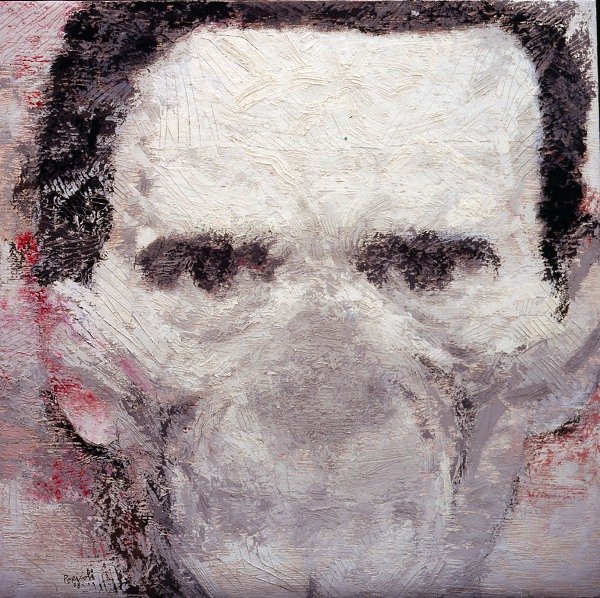

T. Pericoli, Pier Paolo Pasolini, 2008

Tra i numerosi ritratti che Pericoli fa di Pasolini quello che si è scelto in questa sede di osservare da vicino appare subito eccentrico, per tecnica e per intenzioni, rispetto ad altri di sua stessa mano, come è evidente scorrendo la galleria dedicata al poeta, visionabile sul sito ufficiale dell’artista. La pastosità della materia pittorica si sostituisce qui all’essenzialità del disegno a matita solitamente praticato, proponendo un’immagine di ben altra gravità ove la dimensione caricaturale e la leggerezza del segno sono totalmente assenti. L’elemento di maggior interesse consiste nella cancellazione di parte del volto, della sua metà inferiore, che tuttavia si intuisce ancora sotto il nuovo strato pittorico. È come se Pericoli dopo aver realizzato un ritratto integrale poi si fosse accorto di voler dire altro. La rimozione non mina però la riconoscibilità del soggetto e può, forse, spiegarsi con il desiderio da parte dell’autore di eliminare dal volto l’elemento mortifero (cui potrebbero anche riferirsi le macchie sanguigne che lo circondano) per concentrarsi invece solo sull’elemento ritenuto vitale: lo sguardo, con la sua severità, la sua qualità indagatrice e la sua volontà ostinata di penetrare il reale.

In tutta la serie pasoliniana il volto scavato, le labbra sottili, il naso largo, da pugile, sono messi in rilievo in quanto segni salienti non solo di una faccia ma di una vita. Come scrive Salvatore Silvano Nigro nell’introduzione che accompagna le riflessioni di Pericoli sul volto e il ritratto:

Qui si può visionare l’intera galleria di ritratti pasoliniani realizzati da Pericoli: <https://www.tulliopericoli.com/works/portraits/p/pasolini> [accessed 06.09.2022].

Se il volto è uno scorcio autobiografico, il ritratto (come voleva Baudelaire) è una «biographie dramatisée»: una lettura narrativa e una rivisualizzazione mossa, gesticolata, dell’“anima” che nel volto si è insediata, e nella straordinaria mobilità del volto inscena sé stessa.

S.S. Nigro, ‘I racconti di Tullio Pericoli’, in T. Pericoli, L’anima del volto, Milano, Bompiani, 2005, p. 8.

Nella concezione dell’artista ritratto e biografia vivono in una relazione assai stretta poiché è nel volto che sta la storia dell’individuo, sebbene, nel ritrarre personaggi d’eccezione come gli scrittori, non si possa – sostiene Pericoli – «non tenere conto di quello che il soggetto ha scritto, ha detto, ha fatto» e pertanto anche del pregiudizio, dell’immagine mentale, che di questo ci si è creati in precedenza. Così nel ritratto il pittore mette in gioco il proprio stesso volto e il risultato è un palinsesto di sovrapposizioni, di sguardi e di significati.

Il ritratto pasoliniano del 2008, tuttavia, più che come la narrazione di una vita può leggersi come un epitaffio in figura. Esso ci mostra quel che resta del poeta dopo il suo omicidio, o almeno quello che Pericoli vuole che ne rimanga: se le labbra assottigliate e gli zigomi consunti possono essere interpretati, sulla scorta dello stesso Pasolini, quali segni di una vita vissuta all’ombra del vizio e quale precognizione della morte, la loro cancellazione intende forse far prevalere un altro aspetto, quello vitalistico, del poeta impegnato e mai retorico, del polemista sempre teso a decostruire e a svelare le falsificazioni dicotomiche del suo tempo, una funzione-Pasolini dunque, che non ha tanto, o solo, a che fare con la letteratura quanto col mondo o con la relazione tra una certa maniera di fare letteratura, arte, e il mondo.

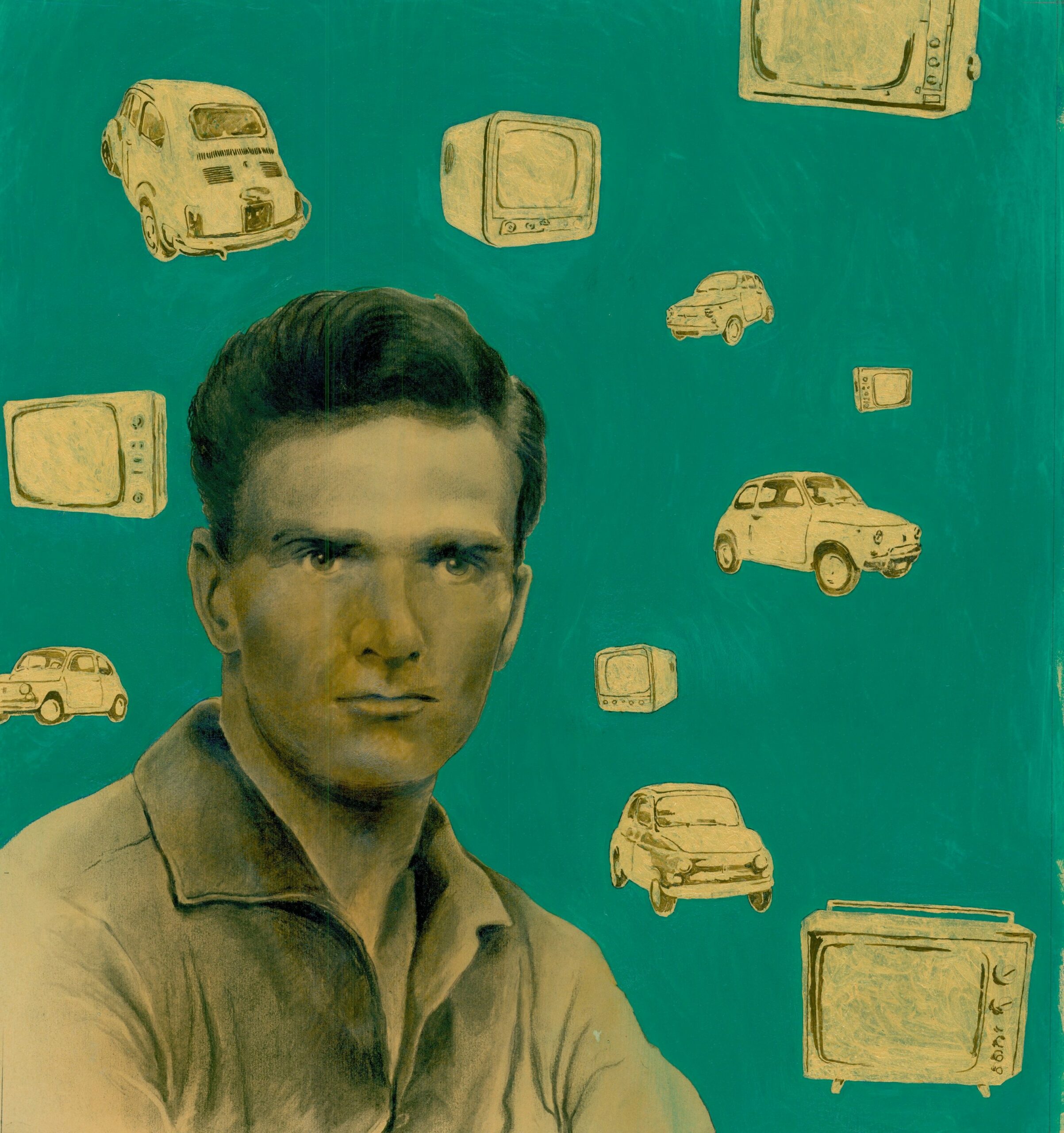

T. Pincio, Ritratto di Pier Paolo Pasolini con lucciole, 2012

Del 2012 è il Ritratto di Pier Paolo Pasolini con lucciole realizzato su tela con tecnica mista da Tommaso Pincio e apparso nella sezione Diario minimo dei ritratti del suo blog personale. Lo scrittore romano, che ha fatto dell’essere ‘pittore mancato’ un tema ricorrente della propria narrativa, dopo anni di abbandono è tornato a prendere il pennello in mano ma solo per dipingere ritratti, e significativamente, solo ritratti di scrittori.

In «Ritrai, ti prego, la mia storia», saggio contenuto in Scrissi d’arte (2015), Pincio, nel tentativo di dare conto della sua scelta, così si esprime in merito al genere ritrattistico:

In ogni ritratto c’è un fantasma e siccome non si dà un fantasma senza il racconto di una storia, il ritratto è il genere pittorico più prossimo alla scrittura. Così ho iniziato a ritrarre scrittori, scegliendoli per lo più tra quelli defunti proprio per esaltare la loro condizione di fantasmi, e li ho ritratti all’interno di una storia perché è nelle storie che in realtà abitano i fantasmi e quando diciamo che una certa casa è infestata quel che di fatto intendiamo è che ha una storia.

T. Pincio, Scrissi d’arte, Roma, L’Orma, 2015, p. 267.

Per poi correggere il tiro e dire:

Nessuna di queste storie richiede un’interpretazione precisa o pretende di rappresentare lo scrittore ritratto. Ma dirò di più, nessuna di queste storie pretende di essere una storia in senso stretto. Raccontare una storia in quadro è infatti una contraddizione in termini; il massimo cui si può aspirare è una specie di rebus, un’immagine non molto diversa dalle incongrue scene che vediamo disegnate nella «Settimana Enigmistica», con la differenza che nella pittura non è prevista alcuna soluzione definitiva.

Ivi, p. 268.

Nell’interpretazione del ritratto pinciano ci viene subito in soccorso un elemento verbale, ovvero il titolo dell’opera: le lucciole fanno infatti riferimento al celebre articolo pubblicato sul Corriere della Sera il primo febbraio del 1975 e intitolato Il vuoto di potere ovvero l’articolo delle lucciole a firma del poeta di Casarsa. In quella sede Pasolini individuava nella scomparsa di questi animali l’emblema di un passaggio epocale e irreversibile: l’avvento di un nuovo e pericoloso fascismo, quello assai più performante e pervasivo della società dei consumi.

Pincio decide di stravolgere il verbo pasolinaino, così le ‘lucciole’ che fanno da sfondo al ritratto assumono le sembianze degli oggetti cui dovrebbero idealmente contrapporsi mantenendone però la qualità visuale e simbolica determinante (la luminosità appunto): esse diventano automobili, televisori, elettrodomestici. Ciò che maggiormente confonde l’osservatore, tuttavia, consiste nel fatto che il soggetto raffigurato non si presenta come immediatamente riconoscibile, il modello del ritratto è infatti il volto del poeta da giovane, ripreso da una foto personale e antecedente al momento della sua notorietà. Non è ancora un viso scarno, svuotato, non si vedono gli zigomi sporgenti dei quali si è già indagato il senso, è l’immagine di una bellezza ancora intonsa, che possiede i caratteri del divo hollywodiano: Pincio metamorfizza Pasolini in feticcio pop, in oggetto del desiderio, merce tra le merci, anch’esso lucciola (e l’impasto cromatico che lo compone è difatti il medesimo).

Come leggere allora questa immagine, «questa specie di rebus»? Che Pincio voglia interrogarci riguardo l’appropriazione onnivora e indiscriminata dell’icona pasoliniana? Forse. Che voglia riferirsi alle contraddizioni insite nella figura stessa del poeta, che dei mezzi della nuova società del benessere ha nonostante tutto fatto largo uso, contribuendo, lo si è visto, alla costruzione della propria mito-icono-autobiografia? Un’ipotesi non esclude l’altra. L’interesse dell’opera allora mi sembra risiedere proprio nella sua capacità di insinuare un dubbio interpretativo, di porre una domanda che sia aperta a più risposte.

Non si dimentichi poi che a Pier Paolo Pasolini è dedicata una delle stanze, la 401, di Hotel a zero stelle. Inferni e paradisi di uno scrittore senza fissa dimora (2011), racconto-saggio auto e biografico del percorso che ha condotto Marco Colapietro-pittore a divenire Tommaso Pincio-scrittore. Qui si narra del momento in cui lungo la sua strada incrocia quella del poeta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte. Questo incontro fortuito si lega al ricordo di una cotta adolescenziale, alla vista di una nudità di donna, alla questione dell’omologazione giovanile, anche di quella più impegnata e scapigliata, cui il giovane liceale Marco Colapietro sentiva di non appartenere, ed è determinante nel percorso che lo conduce a diventare scrittore:

Non a caso l’immagine posta in apertura del capitolo, o meglio della stanza, è un ritratto in bianco e nero di Pasolini nelle vesti di pittore, poiché qui il tipo di appropriazione compiuto da Pincio ha prevalentemente risvolti autobiografici e la figura del poeta risulta funzionale al racconto della sua vocazione da scrittore coincidente con la rinuncia alla carriera artistica.

Ebbene, il giorno della morte di Pasolini ho cominciato a vivacchiare perché scoperto con le mani nella marmellata ovvero cogli occhi incollati a un paio di sisette, come si chiamavano un tempo a Roma quelle deliziose sporgenze. […] Umiliato dal sorriso beffardo di una ragazzina, ho provato il terrore di essere ridicolo e ho cominciato a rinunciare […] il senso di diventare scrittore è stato quello di smettere di rinunciare. […] Non morire significa ribellarsi culturalmente all’idea della morte, in senso pasoliniano. Significa diventare meritevoli della propria sopravvivenza. Significa voler fare di sé stessi un’eccezione.

T. Pincio, Hotel a zero stelle. Inferni e paradisi di uno scrittore senza fissa dimora, Bari, Laterza, 2011, p. 187.

T. Pincio, PPP, ritratto non finito, 2022

Si aggiunga infine il ritratto recentissimo pubblicato da Pincio sui suoi profili Instagram e Facebook il 4 agosto 2022, intitolato PPP, ritratto non finito, altra immagine-frammento che va a comporre il ciclo delle Sfere celesti, ovvero, come si legge sul blog, una sorta di

Il non finito del titolo più che aderire alla verità referenziale del dipinto (che non sembra in nessuna sua parte lacunoso o incompleto) potrebbe alludere sia all’incompiutezza dell’opera ultima di Pasolini, Petrolio, sia alla non finitezza, intesa come attualità, delle istanze del suo pensiero.

stanza immaginaria di dimensioni variabili alle cui pareti sono appesi i ritratti di tutte le persone vive o defunte che è possibile conoscere direttamente o indirettamente, anche solo di sfuggita, nel corso di un’esistenza in vita; esistenza che identifico con la mia unicamente per comodità.

La citazione è tratta dal sito personale di Pincio: <https://tommasopincio.net/2017/05/01/sfere-celesti/> [accessed 06.09.2022].

Ernest Pignon-Ernest, Pietà, Scampia, 2015

Ernest Pignon-Ernest (sulla cui sua biografia è forse necessario spendere qualche parola introduttiva) nasce a Nizza nel 1942, esponente di Fluxus e del situazionismo, concepisce le sue opere, disegni, poster, serigrafie, secondo una logica strettamente site-specific, improntata ai principi dell’arte relazionale: le sue figure trovano realizzazione nel corto circuito generato dall’interazione tra l’immagine, lo spazio, lo spettatore. La centralità del momento della ricezione è stata messa in rilievo anche nel docufilm realizzato dal collettivo Sikozel, Se torno. Ernest Pignon-Ernest e la figura di Pasolini (2016), dedicato all’ultimo lavoro dell’artista francese sul poeta, lavoro che ha coinvolto alcuni luoghi simbolo della parabola biografica e artistica pasoliniana: Roma, il lido di Ostia, i vicoli di Matera, Napoli. Con la città partenopea l’artista francese intrattiene un legame antico e profondo e sin dal 1988 ha scelto di mettere la sua opera napoletana sotto l’egida pasoliniana: in quell’anno affigge infatti una riproduzione di Davide con la testa di Golia, variando però l’originale attraverso l’inserzione della testa del Poeta che pende dalla mano destra di Davide. Rispetto a questo accostamento è Pignon-Ernest stesso ad esprimersi:

Il collettivo Sikozel, costituito da due film-makers, tre storici dell’arte e un antropologo, nasce nel 2013 con lo scopo di produrre un documentario sul ricordo dell’opera effimera realizzata da Ernest Pignon-Ernest a Napoli tra il 1988 e il 1995 dal titolo La Pasqua secondo Ernest Pignon-Ernest, cui seguirà Se torno, dedicato ai nuovi interventi urbani dell’artista in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Pasolini, citato in questo contributo (cfr. <https://www.sikozel.com/> [accessed 06.09.2022]).

Ils avaient en commun un mode de vie nourri de passion et d’exigences radicales, l’amour de Naples et des Napolitains. Ils avaient également l’art de traiter les grands rites sacrés comme s’ils étaient vécus par les gens de la rue. La mort, violente pour l’un et l’autre aux abords de la mer, devait en faire des frères à quelques siècles de distance.

La citazione è tratta da A. Velter (a cura di), Ernest Pignon-Ernest, Paris, Gallimard, 2014, p. 179.

Nel documentario Se torno l’artista spiega le ragioni della particolare iconografia adottata per l’opera pensata in occasione dei quarant’anni dall’assassinio:

Ho sentito la necessità di porre questa domanda: cosa ne abbiamo fatto della sua morte? Cosa abbiamo voluto uccidere uccidendolo? Cosa abbiamo voluto mettere a tacere? Volevo creare un’immagine che incarnasse questa domanda.

La citazione è una trascrizione dal succitato documentario di Sikozel, Se torno. Ernest Pignon-Ernest e la figura di Pasolini, 2016 (il link non è pubblico e pertanto non potrà essere inserito in nota).

La maniera più diretta per porre questa domanda trova forma figurativa in una variazione iconografica sul tema della Pietà: Pasolini, vivo, che ci interpella portando in braccio il cadavere di sé stesso. Interpella la città, i suoi abitanti, i suoi passanti, i turisti, suscitando le reazioni più diverse, arrivando sino alla distruzione dell’immagine stessa, essendo questa semplicemente incollata, per preservare l’integrità dei luoghi, degli edifici, e anche, per via di una poetica improntata all’effimero secondo la quale l’opera si risolve sempre nell’incontro:

Mes collages, c’est à tout point de vue la négation du cadre, tout y est au contraire conçu dans le mouvement, le mouvement de celui qui marche dans la rue, découvre et ne voit jamais l’image cadrée, mais aussi je dirais le mouvement du temps, l’image n’existe vraiment que dans la relation à ce qui l’entoure et essentiellement les traces signifiantes du temps.

La citazione di Ernest Pignon-Ernest è ripresa da L. Louvel, ‘Suaires de papier: Ernest Pignon-Ernest. Interventions et recouvrance’, Caliban, 25, 2009 <https://journals.openedition.org/caliban/1776?lang=en> [accessed 06.09.2022].

Anche la dimensione della temporalità è infatti fondamentale nel lavoro di Pignon-Ernest. Le immagini oltre a riattivare la memoria del passato dei luoghi, trasformando la città in un dispositivo mnemotecnico, sono soggette, vista la fragilità del supporto, alla degradazione data dagli agenti esterni, divenendo così parti di «una narrazione che muta col passare del tempo». Inserendosi nel tessuto spazio-temporale della città e di chi la città la abita, ne ridefiniscono la quotidianità, ragion per cui la sua opera è interpretabile nei termini di una creazione drammaturgica.

La Pietà pasoliniana è stata affissa da Pignon-Ernest anche a Scampia; la scelta di questo luogo, apparentemente slegata dalla vicenda del Poeta, è significativa di quanto egli consideri rilevante l’aspetto performativo delle sue immagini: nessun’altro posto, nemmeno a Roma, appare segnato, ai suoi occhi, da quella disperata vitalità che Pasolini andava cercando. Nel documentario l’artista racconta della necessità di entrare dentro Le Vele con qualcuno che a quel luogo appartenga, che lo abiti e che possa fare da ponte tra i significati che l’immagine veicola e la gente che li osserva, questo ponte è Davide, ex ‘venditore di morte’ emancipatosi grazie alla cultura e alla poesia. Pignon-Ernest non crea semplicemente un’immagine, ambisce alla determinazione di un’esperienza che attraverso l’estetica si faccia etica, rivendicando la potenzialità agentiva dell’arte. «La sua opera», sostiene Pignon riferendosi a quella pasoliniana, «non è una autoritratto rivolto verso sé stesso, ma un autoritratto che riceve tutta l’intensità dal nostro tempo».

Mi sembra allora che questo tentativo di rintracciare prima la genealogia e poi alcune delle successive metamorfosi di questa ‘icona-Pasolini’ possa assumere la forma di un interrogativo (che le immagini, tanto quanto i testi, ci pongono) e delle sue possibili risposte (che sono poi altre domande). Nel saggio Survivance des lucioles del 2009 Georges Didi-Huberman, tornando sul celebre articolo pasoliniano per il Corriere (e contestandone gli esiti), scrive:

Ivi, p. 154.

Per questo aspetto dell’opera di Ernest Pignon-Ernest cfr. il contributo di S. De Min, ‘Caravaggio a Napoli: i fantasmi di carta e la scena di Ernest Pignon-Ernest’, Finzioni, vol. 1, n. 1, 2001, pp. 52-69 <https://finzioni.unibo.it/article/view/13554> [accessed 06.09.2022].

Sikozel, Se torno. Ernest Pignon-Ernest e la figura di Pasolini, 2016 (il link non è pubblico e pertanto non potrà essere inserito in nota).

Non è tanto Pasolini di per sé che ardo dal desiderio di capire meglio, quanto un certo discorso – poetico o filosofico, artistico o polemico, filosofico o storico – che oggi si mantiene sulla sua scorta, e che vuole avere un senso per noi, per la nostra situazione contemporanea.

G. Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze [2009], Torino, Bollati Boringheri, 2010, cap. Sopravvivenze, edizione Kindle.

Poche pagine prima il filosofo e storico dell’arte francese aveva posto delle domande con le quali trovo sia pertinente concludere, laddove le lucciole possono essere sostituite per metonimia:

Ma che ne è, oggi, di quei segnali luminosi evocati da Pasolini nel 1941, poi tristemente rievocati nel 1975? Quali sono le loro possibilità di sparizione, le potenzialità o le fragilità? A quale parte della realtà – il contrario di un tutto – può oggi rivolgersi l’immagine delle lucciole?

Ivi, cap. Inferni?.

A quale parte di realtà, dunque, può oggi rivolgersi l’immagine di Pier Paolo Pasolini?

)